в каком году был показан старик впервые

Актёрские байки: Анатолий Папанов

ТЕСТ: Угадайте, из какого мультфильма богатыри!

ТЕСТ: Насколько хорошо вы помните творчество Сергея Безрукова?

СЛОЖНЫЙ ТЕСТ на знание отечественных комедий

Журнал

10 интересных фактов о фильме «В бой идут одни «старики»»

В фильме про «поющую эскадрилью» Леонид Быков был сценаристом, режиссёром и исполнителем главной роли. Когда-то он мечтал стать лётчиком, но в лётное училище его не приняли из-за попытки приписать себе возраст и маленького роста. Фильм «В бой идут одни „старики“» был для него данью юношеской мечте. Сценарий он писал на основе реальных событий, правда, происходящих в разное время и в разных местах.

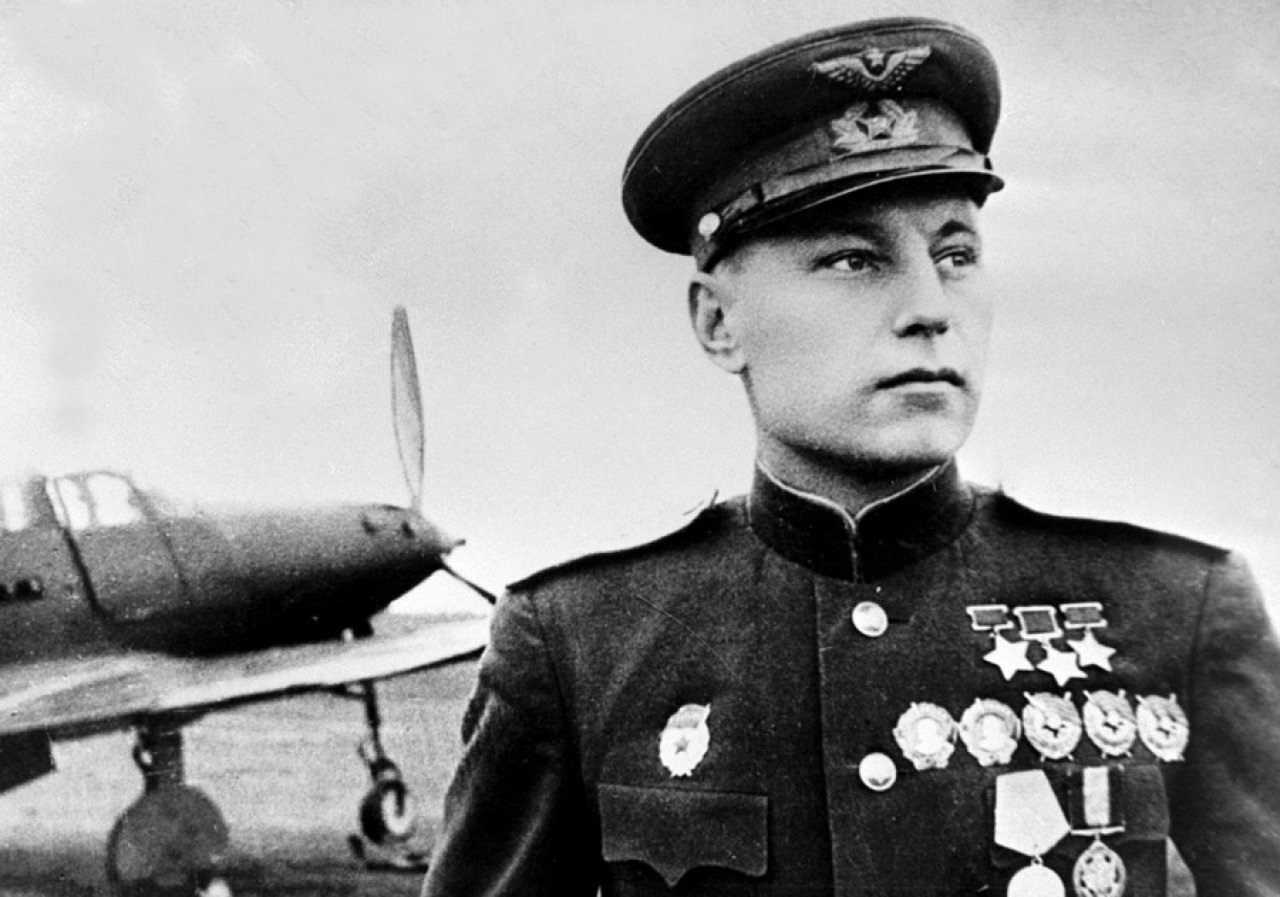

Во время работы Быков консультировался с военными лётчиками и в результате многие герои обрели прототип: капитан Титаренко — Герои Советского Союза Виталий Попков и Иван Лавейкин, а фамилию капитан получил от лётчика Дмитрия Титоренко. Вано — лётчик Вано Габуния, Зоя — заместитель командира эскадрильи «ночных ведьм» Надежда Попова, Кузнечик — снова Виталий Попков и лётчик Сергей Луганский.

Идея с нотами на самолете Титаренко была взята у штурмовика Василия Емельяненко, летавшем на «музыкальном» Ил-2. Из реальной жизни взяты и фразы: «Махнул не глядя!» и «Я бы, товарищ командир, ещё больше фрицев сбил, да вы своим нижним бельём всех фрицев распугали».

Существовала на самом деле и «поющая эскадрилья» — она была в 5-м гвардейском истребительном авиационном полку под командованием Василия Сталина, где служил Виталий Попков. В эскадрилье имелся собственный хор, а два самолета были подарены оркестром Утёсова и на одном из них красовалась надпись «Весёлые ребята».

В роли Скворцова режиссёр очень хотел снять Леонида Филатова, а Кузнечиком видел Владимира Конкина. Но руководство киностудии им. Довженко намекнуло, что не надо бы московских актёров, когда можно снять своих, киевских… Впрочем, против Конкина особо не возражали, но актёра не отпустили со съёмочной площадки фильма «Как закалялась сталь». А Леонид Филатов все-таки сыграл летчика Скворцова, но совсем другого — в фильме «Экипаж» Александра Митты.

Леонид Быков с большим трудом добился утверждения на роль Макарыча комедийного актёра Алексея Смирнова. В фильме Быкова ему предстояло играть фронтовика, но начальники киностудии им. Довженко восприняли его кандидатуру в штыки: «Не бывать этому! У него же тупое лицо!». Режиссёр очень обиделся за актёра и рассказал, что Смирнов вернулся с войны с пятью наградами в числе которых два ордена Славы, и если его не будет в фильме, то и фильма не будет. Актёра тут же утвердили.

Начальству киностудии не нравился не только Смирнов, но и весь фильм. Чиновников возмущало, что советские лётчики отвлекаются от героических подвигов на какое-то пение. Поначалу съёмки не разрешили, но Быков не отчаялся и начал выступать в разных городах с чтением кусков из сценария как отдельных художественных произведений. Зрители неизменно приходили в восторг, и эта информация дошла до руководства. А чуть позже на адрес киностудии пришло письмо от военного высокого чина, который писал, что «В бой идут одни „старики“» — это честный рассказ о войне и о тех, кто принёс стране победу, и тут уже киностудия не нашлась, что ответить.

Для того, чтобы на съёмочной площадке появились настоящие самолёты, Леонид Быков записался на приём к легендарному лётчику Александру Покрышкину. Генерал сначала отнёсся к просьбе прохладно — тогда выходила масса проходных фильмов о войне и в то, что кто-то снимет настоящее кино, он уже не верил… Но сценарий почитать взял. На следующий день Покрышкин распорядился выдать съёмочной группе целых пять самолетов! И не просто доставить их на аэродром, а ещё и придать им фронтовой вид. Роль немецких истребителей выполнили чешские спортивные самолеты Z-326. Разрисовывали их по немецкому календарю 1944 года с фотографиями боевых машин. Раскрашивали самолёты гуашью, в которую для прочности добавили клей.

Дублёров Леонид Быков не любил и все трюки старался делать сам. Поднимать самолёты в воздух ему не давали, но запускать двигатель и рулить по аэродрому получалось вполне профессионально. Правда, он чуть было не испортил главный «ЯК» с нотами на борту — во время руления случайно попал колесом в яму, и самолёт «клюнул» носом взлётную полосу. Отломались лопасть пропеллера и заднее колесо вместе со стойкой. Самолёт пришлось срочно чинить прямо на месте, так как увозить его в ремонт означало терять съёмочные дни.

На сдачу фильма в Госкино были приглашены лётчики-фронтовики, о которых и рассказывал фильм. Одним из первых зрителей стал и Александр Покрышкин. Министерским чинам не нравилось, что лётчики поют песни, несмотря на то, что не все их товарищи возвращаются с боевых заданий. Во многом судьбу драмы «В бой идут одни „старики“» решили бывшие фронтовики — благодаря их отзывам фильм вышел на большие экраны, а Госкино даже поощрило создателей картины премиями.

По итогам года картина заняла четвертое место, что стало неожиданностью для кинокругов — в 70-х фильмы о войне в кинотеатрах не были популярны… Уже в наши дни появились памятники капитану Титаренко в Киеве и механику Макарычу в Харькове.

ТЕСТ: Насколько хорошо вы помните фильм «В бой идут одни „старики“»?

Маэстро, Кузнечик или Макарыч… Вспомните, кто что сказал?

Развенчивая мифы: сколько лет литературным героям на самом деле

Правда ли, что старухе-процентщице всего

42, а Марья Гавриловна из «Метели» «была уже немолода»? Разбираемся вместе с филологом Марианной Юрьевой.

Одна из самых обсуждаемых и вечных тем в соцсетях и на различных онлайн-платформах – возраст классических литературных героев. Причем здесь так много домыслов и откровенного вранья, что преподаватели русской литературы хватаются за голову. Мы попросили доцента кафедры истории русской литературы, теории литературы и критики КубГУ к.ф.н. Марианну Юрьеву развенчать некоторые мифы по этому вопросу.

Ларины: дитя и старушка?

«Как быть? Татьяна не дитя, – старушка молвила кряхтя. – Ведь Оленька ее моложе. Пристроить девушку, ей-ей, пора; а что мне делать с ней?» Так говорит о старшей дочери мать Татьяны Лариной, сокрушаясь о ее судьбе. Девушка наотрез отказывается выходить за кого бы то ни было замуж, но впоследствии, сдавшись мольбам и слезам матери, все-таки соглашается стать женой князя N.,

изувеченного в сраженьях генерала.

Много копий было сломано по поводу возраста Татьяны: одни исследователи утверждают, что девушке на момент встречи с Онегиным 13 лет, кто-то – что именины, о которых идет речь в романе, – устроены по случаю ее 18-летия.

– Советский и российский литературовед Юрий Лотман в своих исследованиях говорит о том, что действие романа начинается в конце 1819 года, и предполагает, что год рождения Татьяны – 1803-й. Это подтверждает сам Пушкин в письме к Вяземскому, где, говоря о своем новом романе, замечает: «…письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной!»

Если говорить о матери героини, Прасковье Лариной, то автор часто называет ее старушкой в романе.

– Но это, мне кажется, не о возрасте, а о жизненном опыте, –

продолжает кандидат филологических наук. – Потому что мать Татьяны, скорее всего, выдали замуж лет в 16-17, и на момент действия романа ей лет 35-38.

В те времена обращения типа «отец родной», «матушка» могли быть адресованы лицам любого возраста: как 60-летним, так и 16-летним людям. Точно так же слова «ребенок» и «дитя» входили в бытовой и поэтический любовный лексикон начала XIX века. «Это следует иметь в виду, читая строки вроде: «Кокетка, ветреный ребенок», предупреждает Юрий Лотман в «Очерке дворянского быта онегинской поры». Также он отмечает, что в брак молодые дворянки в начале XIX века вступали рано. Правда, частые в XVIII веке замужества 14- и 15-летних девочек начали выходить из обычной практики и нормальным возрастом для брака сделались 17-19 лет.

– Пушкин в своем романе в стихах поднимает важную тему женской доли на Руси – что крестьянки, что дворянки. Они не принадлежали сами себе – родители решали, за кого их выдать замуж. Так, няню Татьяны, Филиппьевну, сосватали ребенком по современным меркам: «…Мой Ваня моложе был меня, мой свет, а было мне тринадцать лет». Потому что участь «однокоски» (незамужние девицы могли носить только одну косу) была печальной. Она могла быть только приживалкой в доме родственников, нянькой их детям. Почему мать Татьяны и заклинает дочь со слезами выйти замуж за князя.

Муж Татьяны вовсе не пожилой

Еще один персонаж из «Евгения Онегина», вокруг возраста которого до сих пор не утихают споры – что в классных комнатах на уроках литературы, что в литературоведческих кругах. Считается, что раз князь N. – генерал, то он обязательно старик. Этому убеждению способствовало еще и то, что прототипом Татьяны во времена Пушкина было принято считать Анну Павловну Керн, которая вышла замуж за уже пожилого мужчину. Однако Лотман в комментарии к роману совершенно с этим не согласен, указывая, что в образе главной героини нашли воплощение черты не одной, а многих современниц автора.

Кроме того, литературовед буквально по дням разложил действие всех восьми глав романа. Опорной точкой является указание Пушкина в предисловии к отдельному изданию первой главы на то, что начало событий романа совпадает с концом 1819 года, а завершается оно в марте 1825-го. Сопоставляя с этой датой ряд указаний в тексте, литературовед приходит к заключению, что Онегин родился в 1795 году, то есть он старше Татьяны на 7-8 лет. В начале восьмой главы говорится, что, «убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов до двадцати шести годов», Онегин уезжает в Петербург, а затем в Крым. Возвращается он и встречает Татьяну вновь осенью 1824 года. То есть ей 21 год,

а ему – 29.

Между тем из романа мы знаем, что Татьяна знакомится с будущим мужем примерно через год после дуэли Онегина и Ленского на балу в Петербурге, и он уже генерал: «…Забыт и свет, и шумный бал, а глаз меж тем с нее не сводит какой-то важный генерал». В восьмой главе говорится, что он Онегину «родня и друг», они на «ты», и с Онегиным он вспоминает «проказы, шутки прежних лет». Стало быть, они если не ровесники, то сверстники, и разница в возрасте у них может составлять всего 2-3 года.

Откуда тогда генеральский чин? Действие романа в стихах разворачивается в 1820-х годах, в эпоху так называемых молодых генералов, получивших высокий армейский чин за доблесть против наполеоновских войск на полях сражений Оте-чественной войны 1812 года и позже. Так, Алексей Щербатов стал генералом в 24 года, граф Павел Шувалов – в 25. Следовательно, муж старше Татьяны на 8-12 лет, вряд ли больше, иначе они бы с Онегиным в детстве вместе не шалили.

– Это очень похоже на правду, – говорит Марианна Юрьева. – Во времена Пушкина было нормально жениться на девушке вдвое моложе. Грибоедову было 33, когда он женился на 15-летней грузинской княжне Нине Чавчавадзе, причем девушка вышла за поэта и дипломата по любви, будущий супруг увидел ее впервые еще ребенком. В 1778 году 35-летний Державин женился на 16-летней Екатерине Бастидон, образ которой сохранился в стихах разных лет под именем Плениры. И эти примеры можно продолжать.

«Девица была немолода, ей шел 20-й год»

Но не только роман в стихах полон домыслов по поводу возраста его героев. «Девица была немолода, ей шел 20-й год» – так якобы описана Марья Гавриловна в «Метели» Пушкина. Но это не соответствует действительности. Говоря о главной героине повести, писатель ни разу не упоминает о ее молодости или не молодости.

Читаем в первоисточнике: «В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. (…) соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную семнадцатилетнюю девицу».

А была ли «старуха лет сорока»?

Один из самых распространенных в интернете пассажей, которые приписывают перу Николая Васильевича Гоголя, звучит так: «Дверь нам открыла старуха лет сорока». Из какого произведения вырвана эта фраза, мы найти не смогли. Марианна Юрьева предположила, что речь может идти о «Мертвых душах», конкретно – о Коробочке. Однако, перечитав третью главу, в которой происходит встреча Чичикова с Настасьей Петровной, мы такого предложения не нашли.

Из текста: «Селифан принялся стучать, и скоро, отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком, и барин со слугою услышали хриплый бабий голос… «Вишь ты, какой востроногий, – сказала старуха, – приехал в какое время! Здесь тебе не постоялый двор: помещица живет». Далее: «На крыльцо вышла опять какая-то женщина, помоложе прежней, но очень на нее похожая».

Сама коллежская секретарша описана так: «Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее…»

Глеб – и муж, и мальчик

Литературоведы знают и прямо противоположные примеры, когда герои – уже зрелые мужи и жены – предстают юными или молодыми людьми,

– продолжает кандидат филологических наук.

Однако из летописи мы знаем, что дети князя Владимира были рождены еще до принятия христианства, и даже если, в крайнем случае, его младший сын Глеб родился в 988 году, получается, что на момент описываемых событий ему минимум 27 лет. Для средневековья это уже возраст зрелого мужа. Так что автор намеренно, путем художественных приемов, делает его как бы моложе, уподобляя агнцу, которого приносят на заклание.

Процентщице скинули пару десятков лет

Еще одно заблуждение, гуляющее по Сети, – возраст старухи-процентщицы из «Преступления и наказания» Достоевского. Утверждается, что ей было 42 года. Но это заявление легко опровергается самим автором: «Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая».

Скорее всего, путаница произошла из-за упоминания в романе возраста матери Раскольникова – ей шел 43-й год. И Достоевский, говоря про нее, писал: «…лицо ее все еще сохраняло в себе остатки прежней красоты, и к тому же она казалась гораздо моложе своих лет, что бывает почти всегда с женщинами, сохранившими ясность духа, свежесть впечатлений и честный, чистый жар сердца до старости…»

Княгиня Ольга – 70-летняя красавица

А вот еще пример из древнерусской литературы. Княгиня Ольга, бабка князя Владимира, – одна из важнейших фигур в «Повести временных лет». Из произведения мы знаем, что она, уроженка Псковского княжества, стала женой киевского князя Игоря, а после его смерти оставалась правительницей Руси еще в течение 15 лет, пока Святослав не вышел из возраста детскости. Все знают, что она совершила путешествие в Царьград (Константинополь, ныне Стамбул) в 955 году, это событие подробно описывается. Так вот, увидев ее, царь Константин, пораженный ее красотой, предлагает вступить с ним в брак.

Между тем Анатолий Сергеевич Демин, один из самых известных современных исследователей древнерусской литературы, отмечает, что, судя по датам летописи, после замужества Ольги прошло 52 года. Ученый ссылается на Карамзина, который предполагает, что год рождения княгини 893-й (есть и другие версии). А всего она прожила около 80 лет. То есть она попадает в Царьград в возрасте примерно около 70 лет. Когда говорится о ее красоте, вряд ли подразумевается внешность. Скорее всего, говорится о воспитанности, тактичности, опыте, приятности, обходительности, которые и поразили царя Константина. Кстати, вскоре он восхитится еще и ее умом, ведь Ольга в первый раз отклонила предложение царя, потому что она язычница, а во второй – уже после того, как ее крестили и Константин стал ее крестным, – что она не может стать женой крестного отца.

Из зарубежной классики

Домыслы о возрасте не обошли стороной и литературных героев зарубежных классиков.

Молодой кардинал

Так, Ришелье считается стариком, хотя на момент описанной в «Трех мушкетерах» осады крепости Ла-Рошель это был еще не старый мужчина даже по меркам тех лет. Вот как Дюма впервые описывает кардинала в 14-й главе «Незнакомец из Менга»: «У камина стоял человек среднего роста, гордый, надменный, с широким лбом и пронзительным взглядом. Худощавое лицо его еще больше удлиняла остроконечная бородка, над которой закручивались усы. Этому человеку было едва ли более тридцати шести – тридцати семи лет, но в волосах и бородке уже мелькала седина».

Бальзаковский возраст – это о характере

Выражение «женщина бальзаковского возраста» стало популярным после выхода романа «Тридцатилетняя женщина» (1842г.) Оноре де Бальзака. Героиня этого романа виконтесса д’Эглемон отличалась независимостью, самостоятельностью суждений и свободой в проявлении своих чувств. В первые годы после выхода романа в свет это выражение употреблялось иронически по отношению к женщинам, которые были похожи или стремились походить на героиню романа. Позже это значение термина забылось.

Сейчас женщиной бальзаковского возраста называют дам от 30 до 40 лет, и коннотация этого термина уже иная, чем прежде, она носит уничижительный, в лучшем случае – уничижительно-шутливый характер, что изначально неверно.

Марианна Юрьева, доцент кафедры истории русской литературы, теории литературы и критики КубГУ к.ф.н.:

На мой взгляд, возраст литературных героев не так важен, как их жизненный опыт, духовная зрелость, характер, мотивы поступков. Это знание нам может пригодиться только для того, чтобы понимать, соответствуют ли их действия возрасту: герой недалек умом или мудрый не по годам, простодушный или циничный, инфантильный или ответственный и т.д. Меняется время и наши представления о браке, семье, рождении детей. Что было нормой в XVIII веке, то недопустимо сейчас. Все это нужно брать в расчет, когда читаете произведения позапрошлых веков. Вообще, литература – это вид искусства, а в искусстве всегда присутствует художественная условность, которая помогает понять и познать жизнь. Если речь идет об историческом произведении, отдаленном во времени, то эта условность помогает нам считывать приметы того времени. Поэтому возраст героя – это не главный показатель, который может дать о нем целостную характеристику.

Чем моложе жена – тем больше шансов, что род продолжится

Сергей Исаенко, главный гериатр Краснодарского края, начальник Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова, рассказал, почему еще 100-200 лет назад было нормальным выдавать дочек замуж в ранней юности.

– Это с высоты нашего века, медицины, образования, уровня жизни и морально-этических соображений кажется, что создавать семьи в 14-15 лет – это недопустимо. Но не нужно забывать, что столетие или два назад человек в среднем жил 40-50 лет, а сейчас средний официальный возраст дожития в России – 73 года, но многие доживают до 90-100 лет.

Кроме того, медицина даже еще сто лет назад находилась на примитивном уровне, если оценивать ее по современным меркам. Детская же медицина вообще не была развита: детская смертность была колоссальной, как и материнская. Инфекции и другие болезни уносили жизни детей, а если они доживали до взрослого возраста, – могли погибнуть на войне.

Вот поэтому женщины и рожали по 10-15 детей, чтобы хоть кто-то выжил и продолжил род. И поэтому их отдавали замуж в юном возрасте. Моя бабушка, например, родилась в 1889 году, она была одной из 14 детей, которым дала жизнь ее мама. Но большинство из них умерли от болезней или несчастных случаев в младенчестве или детстве, выжили только четверо –

две девочки и два мальчика. Но оба ее брата, казаки, погибли на фронтах Первой мировой войны.

Если сравнить фото 30-летней женщины начала прошлого века с фото нашей современницы того же возраста, мы получим огромную разницу: первая нам будет казаться чуть ли не бабушкой второй. Однако и условия жизни у них совершенно разные. Бабушка рассказывала, что в детстве она с весны по осень ходила босая, в длинной рубахе на голое тело. Четырехлетняя, уже помогала матери по хозяйству, ходила в поле к отцу. Не было ни электричества, ни водопровода, ни кухонной плиты, ни стиральной машины.

Я уж не говорю о медицине. Нормальные антибиотики у нас в стране появились в 1950-60-е годы, исследования типа рентгена или ЭКГ – в начале 1990-х. А сейчас пересадка сердца или почки – рутинная хирургическая процедура.

Блага цивилизации и развитая медицина позволили нам особо не переживать за продолжение рода: семьи сегодня зачастую создаются после 30 лет, а детей рожают и после сорока. Этим уже никого не удивишь.

«Станционный смотритель»: краткое содержание повести Пушкина. Тема, идея, герои

Кто такой станционный смотритель?

«Станционный смотритель» — повесть Александра Сергеевича Пушкина из цикла «Повести Белкина». Произведение написано в сентябре 1830 года, впервые издано в 1831-м.

В России XIX века существовала сеть почтовых станций, где путешественники могли сменить усталых лошадей на свежих и отдохнуть.

Станционный смотритель — это мелкий чиновник, отвечающий за работу почтовой станции. Это должность 14-го класса, низшего в чиновничьей иерархии. Именно поэтому в произведении Пушкина смотритель Самсон Вырин символизирует «маленького человека», неспособного постоять за себя.

Кратчайший пересказ

Станционный смотритель Самсон Вырин живет с красавицей-дочерью Дуней. Однажды через их станцию проезжает гусарский офицер Минский. Он обманом увозит приглянувшуюся девушку с собой в Петербург.

Вырин едет в столицу к Минскому, у которого на содержании живет Дуня, и просит вернуть дочь. Гусар дважды прогоняет смотрителя. Старик возвращается на станцию, где с горя начинает пить и через несколько лет умирает.

Однажды к дому станционного смотрителя приезжает богато одетая женщина с тремя детьми. Узнав, что Вырин умер, она идет на кладбище и долго лежит на его могиле.

Полный текст, аудиокнига, фильм с Михалковым

В формате аудиокниги произведение можно послушать на YouTube.

В 1972 году на студии «Мосфильм» режиссер Сергей Соловьев снял фильм по мотивам повести Пушкина. Роль Самсона Вырина исполнил Николай Пастухов, его дочери — Марианна Кушнерова, гусара Минского — Никита Михалков.

Краткое содержание повести Пушкина «Станционный смотритель»

Иван Петрович Белкин, от лица которого ведется повествование, рассказывает историю знакомого смотрителя Самсона Вырина, на станции которого он побывал трижды.

Познакомились они в 1816 году. Вырин принял вымокшего под дождем путешественника, 14-летняя красавица-дочка смотрителя Дуня подала им чай, и они втроем долго разговаривали так, словно всю жизнь были знакомы. На прощание рассказчик поцеловал девушку.

Спустя несколько лет Белкин вновь оказался на знакомой станции. Вырин сильно постарел, а сама станция выглядела ветхой и неухоженной. Дуни нигде не было видно, и на вопрос о ее здоровье отец ответил лишь: «А бог ее знает». Но на втором стакане пунша Вырин разговорился и поведал свою печальную историю.

Три года назад зимним вечером приехал на тройке путешественник, стройный гусар с черными усиками, и стал гневно требовать лошадей. Появилась Дуня, и гусар успокоился, сев ужинать. Лошадей подали, но офицер вдруг сказался больным и никуда не поехал. Так он задержался на пару дней. Дуня подносила ему пить, разговаривала с ним.

Вскоре путешественник поправился, был весел, шутил с Дуней и насвистывал песни. Самсону Вырину он полюбился. Поэтому когда офицер собрался уезжать и предложил подвезти Дуню в церковь, отец велел ей не бояться и поехать: «Ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку с гусаром и уехала.

Уже спустя полчаса отец заподозрил неладное. Сам пошел в церковь, но оказалось, что на службе девушки не было. К вечеру вернулся ямщик и сообщил, что Дуня со следующей станции отправилась с гусаром дальше. Ямщик «сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте».

Тут только старик понял, что офицер лишь притворялся больным. Вырин выпросил отпуск на два месяца и пешком отправился в Петербург, за дочерью: из подорожной он знал, что гусар — ротмистр Минский — ехал в столицу.

В Петербурге Вырин нашел Минского и со слезами попросил отпустить Дуню домой: «Ведь вы натешились ею; не погубите ж ее понапрасну». Гусар был смущен, но возвращать девушку отцу отказался: «Она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния». Минский выставил гостя за дверь, сунув ему денег. Станционной смотритель со слезами негодования бросил деньги на землю. Потом вернулся, но денег уже не было.

Вечером того же дня Вырин увидел Минского на Литейном проспекте — тот заходил в какой-то дом. Смотритель догадался, что там и живет Дуня, он поднялся наверх и вошел. В богато обставленной комнате сидел в кресле гусар, а на ручке кресла — Дуня, «одетая со всею роскошью моды»: «Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы».

Увидев отца, девушка упала без чувств. Минский же вытолкал старика на лестницу. Смотритель решил сдаться и вернулся обратно на станцию.

Вот уже третий год, заключил он, как живу я без Дуни, и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы…

Недавно рассказчик вновь проезжал мимо того местечка. Оказалось, почтовой станции уже нет, но он заплатил за лошадей и поехал в село Н. проведать старого знакомого. Оказалось, старик Вырин уже год как умер — спился. Местный мальчишка отводит гостя на могилу.

Мальчик рассказывает Белкину, что «летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу». Ехала она в карете с шестеркой лошадей, с тремя маленькими детьми, няней и собачкой. Узнав о смерти смотрителя, она заплакала и пошла на кладбище: «Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром — славная барыня!»

Краткий анализ «Станционного смотрителя»: тема, идеи, композиция и герои

«Станционный смотритель» — самая печальная из «Повестей Белкина». Если в других произведениях цикла все заканчивается благополучно, то здесь в центре повествования — семейная трагедия, разлука отца и дочери.

Пушкин обыгрывает сюжетные ходы ряда известных читателям произведений, таких как «Бедная Лиза» Николая Карамзина. Однако свою повесть Пушкин делает более неоднозначной: это не предсказуемое сентиментальное произведение о несчастной девушке, не романтическая история любви, а реалистическое повествование о социальном неравенстве, взаимном непонимании, одиночестве и влюбленности.

Тема и идея произведения

Тему произведения можно определить по разному: это и судьба «маленького человека», и отцовская любовь, и разлука.

Идею «Станционного смотрителя» также можно трактовать различными способами. Одни полагают, что главное в повести — сочувствие простому человеку, который в сословном обществе не может защитить ни себя, ни любимую дочь от «сильных мира сего».

Другие видят идею «Станционного смотрителя» в неизбежном разобщении родных людей: дочеь Вырина выбирает для себя судьбу петербургской дамы и навсегда покидает отца.

В философском смысле идея повести — необратимость значимых поступков. Каждый делает свой выбор, и повернуть время назад невозможно, даже если поступки эти привели к трагедии.

Композиция повести

Композиционно повесть состоит из четырех частей. Вводная часть — обращение рассказчика к читателю с призывом посочувствовать трудной судьбе станционных смотрителей.

Затем описаны три приезда рассказчика на станцию Самсона Вырина.

Во время первой встречи он знакомится с персонажами. Показана идиллия в доме Вырина, где он мирно живет с дочерью.

При второй встрече рассказчик узнает от смотрителя драматическую историю об отъезде Дуни и о попытке вернуть ее домой. Кульминация этой части — встреча Вырина с Минским и дочерью в Петербурге.

В свой третий приезд рассказчик узнает развязку. Выясняется, что судьба Дуни сложилась совсем не так плохо, как боялся отец. Однако сам Вырин уже спился и умер. Осиротевшая Дуня плачет на его могиле.

Характеристика Самсона Вырина и других персонажей

Среди персонажей повести нет ни положительных героев, ни настоящих злодеев. Каждый действует, исходя из своих представлений о мире.

Самсон Вырин — «маленький человек», незлой и честный. Он искренне любит дочь и заботится о ней, но не готов всеми силами бороться за нее с богатым дворянином.

Когда девушку увозит гусар, Вырин едет в Петербург, где находит Минского и Дуню. Но столкнувшись с сопротивлением офицера, смотритель сразу опускает руки. Старый армейский товарищ предлагает Самсону жаловаться и продолжать борьбу, но тот решает махнуть на это рукой, возвращается на станцию и спивается. Жалея дочь, он больше не предпринимает попыток что-то о ней узнать и как-то помочь.

Дуня (Авдотья Самсоновна Вырина) в начале повести — красивая и бойкая девушка, умеющая расположить к себе любого. По скупому описанию можно догадаться, что она сама согласилась уехать с гусаром в Петербург, хотя ее обуревали смешанные чувства: она «плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте».

В финале произведения Дуня — богатая барыня, у нее трое детей и жизнь, как кажется, удалась. Вот только жить ей придется с сознанием того, что именно разлука погубила отца.

Ротмистр Минский на первый взгляд кажется главным злодеем произведения, разрушившим идиллическую жизнь на станции. Он обманом увозит и соблазняет Дуню.

Однако далее становится понятно, что он действительно влюбился и не желал никому зла. Не даром гусар смущается, когда в Петербург приезжает Самсон Вырин, пытается откупиться и обещает сделать девушку счастливой. Вырин своими глазами видит, что ротмистр вовсе не держит Дуню силой.

Описание «смиренной, но опрятной обители» станционного смотрителя

Заметную роль в повести играют описания почтовой станции, где служил Самсон Вырин. Станция словно повторяет судьбу своего смотрителя.

В первый приезд это небогатый уютный домик, «смиренная, но опрятная обитель», где рассказчик запомнил «горшки с бальзамином и кровать с пестрой занавескою». На стенах висят иллюстрации к библейской притче о блудном сыне — намек на то, что случится с Выриным и его дочерью.

Во второй приезд рассказчик видит, что без Дуни станция стала приходить в запустение: «Я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение». То же самое случилось и с Выриным — за три-четыре года он превратился из «бодрого мужчины в хилого старика».

В третий приезд рассказчика станция перестала существовать. В доме смотрителя живут пивовар с женой, которая встречает гостя в сенях — тех самых, где он некогда поцеловал на прощание Дуню. Нет станции, нет и Самсона Вырина; он лежит в могиле, куда однажды приехала его дочь — богатая барыня Авдотья Самсоновна.