что такое протеолитическая активность

Когда желудку и кишечнику не хватает ферментов

Основным инструментом пищеварения являются ферменты, именно они выполняют всю основную работу. Логично, что при их недостатке процесс пищеварения нарушается, и организм начинает нам сообщать о проблемах, сигнализируя различными симптомами. Такие привычные всем симптомы как изжога, тяжесть в животе, боль, метеоризм, диарея или запор – являются прямым указанием на проблемы с пищеварением.

Ферменты поджелудочной железы – виды и функции

Пора узнать, что представляют собой ферменты, и как они влияют на пищеварение. Ферменты поджелудочной железы – это белковые комплексы или катализаторы, основной задачей которых является расщепление питательных веществ на простые, легкоусвояемые соединения. Таким образом, организм легко усваивает все необходимые элементы и витамины.

Какие ферменты вырабатывает поджелудочная железа и какие у них функции?

Особо интересно то, что организм может регулировать выработку тех или иных ферментов в зависимости от характера потребляемой пищи. То есть, если вы потребляете много хлебобулочных изделий, то упор в выработке будет сделан на амилазе, если потребляется жирная пища, то поджелудочная железа отправит в кишечник больше липазы.

Кажется, что работа полностью налажена, и сбоев быть не может. Но сбои случаются и достаточно часто: слишком тонкий механизм работы, который легко нарушить. Даже большой приём пищи с преобладанием жиров может сломать систему, и поджелудочная железа не сможет обеспечить нужное количество ферментов.

Появление проблем с пищеварением

Мы выяснили, что проблемы с пищеварением могут возникать из-за недостатка ферментов. Существует два основных механизма, при которых организму не хватает ферментов поджелудочной железы. В первом варианте проблема с выработкой ферментов кроется в самой поджелудочной железе, т.е. сам орган функционирует неправильно.

Во втором варианте нарушаются условия, при которых ферменты могут правильно работать. Подобное возможно в результате изменения кислотности среды кишечника, например, при воспалении или при изменении стандартной температуры окружения (36-37° С). Воспалительный процесс в кишечнике может возникать при различных состояниях: кишечные инфекции, аллергические реакции (пищевая аллергия, атопический дерматит).

Основные признаки нехватки ферментов поджелудочной железы

Выявить недостаток ферментов достаточно просто. Ключевыми симптомами являются тяжесть после еды, чувство распирания в животе и дискомфорт в животе. Нередко эти симптомы сопровождаются вздутием, урчанием, метеоризмом, диареей. Чаще всего такие симптомы могут возникать в рядовых ситуациях: при употреблении тяжелой, жирной пищи или при переедании, когда удержаться от множества вкусных блюд попросту не удалось. В этом случае не стоит бояться неполадок с поджелудочной железой или других заболеваний ЖКТ. Поджелудочная железа просто не справляется с большим объемом работы, и ей может потребоваться помощь.

Если нехватка ферментов и проблемы с пищеварением сохраняются длительное время, то это не остается незаметным для организма. Симптомы могут усугубляться и носить уже не эпизодический, а регулярный характер. Постоянная диарея дает старт авитаминозу, могут развиваться: белково-энергетическая недостаточность и обезвоживание во всем организме. Может наблюдаться значительное снижение массы тела. Помимо этого при тяжелых стадиях могут наблюдаться следующие симптомы недостатка ферментов поджелудочной железы 8 :

Поддержание пищеварения и лечение ферментной недостаточности

При проблемах с пищеварением могут помочь ферментные препараты (чаще они называются препаратами для улучшения пищеварения), основная задача которых компенсировать нехватку собственных ферментов в организме. Не зря такая терапия называется «ферментозаместительная». Критически важно, чтобы ферментный препарат максимально точно «имитировал» физиологический процесс.

На сегодняшний момент существуют различные препараты для улучшения пищеварения. Как же ориентироваться в многообразии средств и сделать правильный выбор?

Эффективный ферментный препарат должен соответствовать следующим критериям 5,6 :

Орешко Л.С., Ревнова М.О. Исследование кислотно-протеолитической активности при целиакии // Педиатрическая фармакология. 2008. Т. 5. № 2. С. 70–72.

Исследование кислотно-протеолитической активности при целиакии

Л.С. Орешко, М.О. Ревнова

Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

Представлены результаты изучения секреторной активности у 104 пациентов с целиакией. Установлено, что в структуре показателей внутрижелудочной кислотности у больных преобладает кислотный профиль желудочной секреции, что позволяет считать целиакию кислотозависимым заболеванием. Изучение протеолитической активности выявило ее снижение. Кислотно-протеолитическая активность является важным показателем пищеварительной активности при целиакии не только для коррекции терапии, но и для понимания патогенетических аспектов.

Ключевые слова: целиакия, желудочная секреция, дети.

Research of acidity and proteolitic activity in celiac disease

L.S. Oreshko, M.O. Revnova

I.I. Mechnikov Saint-Petersburg State Medical Academy

Saint-Petersburg State Pediatric Medical Academy

THERE ARE PRESENTED RESULTS OF STUDYING OF SECRETORY ACTIVITY IN 104 CHILDREN WITH CELIAC DISEASE. RESULTS OF RESEARCH HAVE SHOWN THAT IN STRUCTURE OF PARAMETERS OF INTRAGASTRIC ACIDITY IN CELIAC DISEASE THE ACID PROFILE OF GASTRIC SECRETION PREVAILS. THE ANALYSIS ON STUDYING OF PROTEOLISE ACTIVITY HAS REVEALED DECREASE IN THE ACTIVITY AT THE GIVEN CONTINGENT. ACIDITY AND PROTEOLITIC ACTIVITY IS THE IMPORTANT PARAMETER OF DIGESTIVE ACTIVITY IN CELIAC DISEASE PATIENTS NOT ONLY FOR A CHOICE OF CORRECTION OF THERAPY, BUT ALSO FOR UNDERSTANDING OF PATHOGENETIC ASPECTS.

KEY WORDS: DIGESTIVE ACTIVITY, CELIAC DISEASE, CHILDREN.

Ранее считали, что целиакия, как проявление наследственного метаболического дефекта, развивается только в детском возрасте сразу после перехода от грудного вскармливания к общему питанию, а в подростковом возрасте наступает выздоровление. Действительно, достаточно часто симптомы заболевания сглаживаются, а иногда и купируются полностью, что создает видимость выздоровления [Валенкевич Л.Н., Яхонтова О.И., 2001]. Тем не менее, в настоящее время целиакию у взрослых наблюдают достаточно часто, болезнь принимает рецидивирующее течение и проявляется поражением не только органов пищеварения, но и других органов и систем. По мнению А.И. Парфенова и соавт., современное представление о болезни обозначается как глютеновая энтеропатия (глютенчувствительная энтеропатия, глютенчувствительная целиакия). Заболевание развивается у генетически предрасположенных лиц и проявляется хронической диареей с признаками синдрома нарушенного всасывания. Характерно развитие гиперрегенераторной атрофии слизистой оболочки тонкой кишки в ответ на введение глютена, что сопровождается нарушением пищеварения и всасывания; после элиминации из пищевого рациона глютена морфологическая картина нормализуется [Парфенов А.И., 2007]. Многочисленные исследования посвящены клиническим аспектам, в то время как многие вопросы по изучению секреторной активности у больных целиакией остаются недостаточно изученными, что послужило целью настоящей работы. Изучены пациенты, находившиеся под наблюдением в Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии Росздрава с верифицированным диагнозом целиакии, которые в связи с совершеннолетием были переведены для проспективного наблюдения в Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию им. И.И. Мечникова. Средний возраст пациентов составил 18,5 ± 1,2 года.

Для оценки функциональной активности гастродуоденальной зоны были изучены показатели рН-метрии у 104 больных основной группы с целиакией и 53 пациентов контрольной группы с синдромом раздраженной кишки. Диагностическая программа включала активное выявление субъективных жалоб, анализ анамнеза с помощью разработанной нами анкеты, клиническое обследование, общий анализ крови и мочи, биохимическое и иммунологическое исследование крови, копрограмму, фиброэзофагогастродуоденоскопию. Последнюю проводили с помощью гибких фибродуоденоскопов фирмы «Olympus»; изучали состояние слизистой оболочки пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, косвенно оценивали моторно-эвакуаторную и секреторную функции желудка. При эндоскопическом исследовании выполняли прицельную биопсию слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки из трех ее отделов (бульбарного, верхней горизонтальной ветви и нижней горизонтальной ветви), с обязательной маркировкой материала для последующего гистологического и морфометрического анализа.

В ходе исследования мы также проводили суточную рН-метрию с помощью аппарата «Гастроскан-24» и суточное интрагастральное исследование кислото-протеолитической активности с помощью белково-субстратной цепочки по методу В.А. Горшкова с оценкой показателей тела и антрального отдела желудка.

Изучение особенностей кислотообразующей функции желудка у больных целиакией имеет существенное значение для уточнения представлений как о патогенезе заболевания, так и для проведения рациональной терапии заболевания. Нами проведено исследование кислотообразующей функции желудка у пациентов обеих групп методом суточной рН-метрии. Результаты свидетельствуют, что в обеих группах преобладали больные с гиперацидностью (51,9 и 47,2%, р 0,05

Протеолитические ферменты

Протеолитические ферменты играют важнейшую роль в переваривании белков пищи в желудке и кишечнике человека. Большинство протеолитических ферментов органов пищеварения продуцируется в виде проферментов. Физиологический смысл этого заключается в том, чтобы акт продукции фермента (профермента) был отделен от акта его активации — превращения в фермент и, таким образом, белки тканей, продуцирующих ферменты, не подвергались воздействию этих самых ферментов.

Классификация протеолитических ферментов

Экзопептидазами являются протеолитические ферменты карбоксипептидаза А и карбоксипептидаза В, также присутствующие в панкреатическом соке. К экзопептидазам относятся ферменты кишечного сока: аминопептидазы (аланин-аминопептидаза и лейцин-аминопептидаза) и дипептидазы (глицилглицин-дипептидаза, глициллейцин-дипептидаза, пролиназа и пролидаза).

Протеолитические ферменты в лекарствах

Протеолетические ферменты (протеазы) является активным компонентам во многих ферментных препаратах, применяемых для коррекции секреторной дисфункции желудка и нарушений процесса пищеварения в тонкой кишке.

Первый тип лекарств, содержащих протеолетические ферменты,— экстракты слизистой оболочки желудка, основным действующим веществом которых является пепсин. Он, а также другие содержащиеся в слизистой оболочки желудка пептидазы, расщепляют практически все природные белки. Эти лекарства используются преимущественно при гастрите с пониженной кислотностью и не рекомендуются при лечении заболеваний ЖКТ с повышенной кислотностью.

Второй тип содержащих протеолетические ферменты лекарств — комплексные препараты, содержащие основные ферменты поджелудочной железы домашних животных. Такие лекарства способствуют купированию клинических признаков внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, к которым относят снижение аппетита, тошнота, урчание в животе, метеоризм, стеаторею, креаторею и амилорею. Самым популярным лекарством, содержащим комплекс панкреатических ферментов, включающим протеазы, является панкреатин. Кроме него, имеется множество других препаратов, содержащих протеолетические ферменты, ряд из них приведена в таблице (Саблин О.А., Бутенко Е.В.):

Что такое протеолитическая активность

Идеи создания композиций различных синтетических полимеров появились в 70-х годах XX века. На данный момент крупные в области производства полимерной продукции фирмы выдвинули свои версии биоразлагаемых материалов. Немецкая компания Bayer представила новый биоразлагаемый полиэфирамид. Полимер имеет полукристаллическую структуру и производится литьем под давлением или экструдируется на традиционном оборудовании. Сырьем для его производства является гексамителен диамин, бутандиол и адипиновая кислота. Получаемая пленка обладает степенью прозрачности, ранжируемой от полупрозрачной до прозрачной. Процесс биоразложения упаковки происходит в течение 60-ти дней при контакте с бактериями и грибками [12]. Итальянская фирма Novamont SpA разработала четыре композиции материала марки Mater Bi, нетоксичного полиацеталя на основе крахмала. Английская компания Environmental Polymers Group (EPG) работает над специальными сортами поливинилового спирта, который способен к биоразложению в горячей и холодной воде [4].

Разработка новых технологических процессов на основе биокатализаторов, иммобилизованных в структуры различной природы, открывает пути не только получения новых материалов, но и способствует совершенствованию уже имеющихся. Сохранение активности и стабильности биологических веществ (в частности, ферментов) во времени связано с необходимостью создания биоспецифической основы и разработкой методов включения биологических субстанций в структуру материала-носителя.

Известен метод включения фермента в гель или микрокапсулы, ограниченные от раствора полупроницаемой (непроницаемой для макромолекул субстрата) мембраной, суть которого состоит в том, что молекулы фермента включаются в трехмерную сетку из тесно переплетенных полимерных цепей, образующих гель. Дополнительный вклад в удерживание фермента в сетке геля могут вносить также ионные и водородные связи между молекулой фермента и окружающими ее полимерными цепями. Для иммобилизации ферментов в геле существуют два основных способа. При одном из них фермент помещают в водный раствор мономера, а затем проводят полимеризацию, в результате чего образуется полимерный гель с включенными в него молекулами фермента. В реакционную смесь часто добавляют также бифункциональные (содержащие в молекуле две двойные связи) сшивающие агенты, которые придают образующемуся полимеру структуру трехмерной сетки. В другом случае фермент вносят в раствор готового полимера, который затем каким-либо образом переводят в гелеобразное состояние [9].

Химические методы иммобилизации ферментов в настоящее время являются доминирующим способом получения гетерогенных биокатализаторов. При подборе условий иммобилизации препарата Т.А. Ковалевой с соавторами выявлено, что наиболее предпочтительным носителем является анионообменная смола АВ-17-2П. Оптимальным методом иммобилизации является модифицированный глутаральдегидный способ ковалентного связывания фермента с носителем, заключающийся в процессе наращивания связывающего звена между ферментом и анионитом при обработке рядом органических реагентов [7]. Согласно мнению И.В. Березина, А.А. Клёсова, по сравнению с иммобилизацией ферментов, иммобилизация клеток микроорганизмов имеет ряд преимуществ. При использовании иммобилизованных клеток отпадает необходимость выделения, очистки и иммобилизации ферментов – стадий часто наиболее дорогостоящих при осуществлении промышленного процесса. Ферменты в микроорганизмах находятся в своем естественном окружении, что повышает их термостабильность и так называемую операционную стабильность (продолжительность работы в условиях технологического процесса) [3]. Известно много примеров, когда ферменты после выделения из организма быстро теряют активность, а иногда их вообще не удается выделить в активной форме. В то же время в составе клеток микроорганизмов они сохраняют каталитические свойства достаточно долго [6].

Наиболее широко применяемыми в клинической практике являются протеолитические ферменты. Поэтому большое количество исследований посвящено получению их иммобилизованных производных. Представляют интерес иммобилизованные системы, в которых биокаталитическое действующее начало (препарат фермента трипсина) включено в матрицу макропористого криогеля поливинилового спирта (ПВС) в составе частиц дисперсного наполнителя, распределенных по всему объему носителя, что позволяет значительно повысить содержание фермента в иммобилизованном биокатализаторе [10]. Первый тип подобных наполнителей – препараты ферментов, сшитых с полимером в растворе бифункциональным сшивающим агентом, содержащим необходимые химические группировки. Второй тип наполнителя разработан зарубежными учеными и представляет собой поперечно-сшитые ферментные кристаллы (ПСФК), или поперечно-сшитые ферменты (ПСФ), или поперечно-сшитые ферментные агрегаты (ПСФА). Такие препараты получают обработкой бифункциональными сшивающими агентами кристаллов фермента, раствора фермента или его агрегатов соответственно [13]. Третий тип наполнителя представляет собой какой-либо мелкодисперсный носитель с присоединенным ферментом; далее частицы подобного иммобилизованного препарата могут быть включены в матрицу криогеля ПВС.

Т.Н. Шеховцовой с соавторами обобщены результаты цикла исследований, посвященных разработке ферментативных методов определения биологически активных соединений – ингибиторов, активаторов и субстратов растворимых и иммобилизованных ферментов классов оксидоредуктаз (пероксидаз, алкогольдегидрогеназ) и гидролаз (щелочных и кислых фосфатаз), выделенных из различных источников. Обсуждены предложенные авторами новые оригинальные подходы к направленному повышению чувствительности, селективности и экспрессности методов. Приведены многочисленные примеры использования разработанных ферментативных методик в анализе широкого круга объектов [11].

Поэтому перед авторами данной работы стояла задача разработки новых универсальных и совершенствования уже существующих биоактивных материалов с прогнозируемым сроком сохранения активности с использованием фотометрического метода анализа, пролонгируемым эффектом и способностью к биодеструкции.

Материалы и методы исследования

Объектами исследования служили композиции, содержащие в качестве основы возобновляемый природный биоразлагаемый материал полисахарид – метилцеллюлозу. Для получения пластичной пленки в композиции вводили пластификатор (глицерин). В качестве дополнительных компонентов, для придания твердости пленочному покрытию, использовали природный белковый комплекс желатина.

Способ получения композиций, подвергающихся биодеструкции, представлен в работе авторов С.С. Аванесян, Е.В. Волосовой и др. [1]. Получали 3–5 %-ный раствор метилцеллюлозы внесением ее в горячую воду, выдерживали 1,5–2 часа. Затем в полученный коллоидный раствор вносили желатин (3–5 %-ный раствор) и пластификатор глицерин (0,5–1 % от общей массы) для придания гибкости и интенсивно перемешивали. Полученную композицию наносили на гладкую стеклянную поверхность желаемой формы толщиной и оставляли на воздухе при температуре 20–22 °С на 2–3 суток до полного высыхания [5].

Для иммобилизаций был использован фермент трипсин, представляющий собой протеиназы, гидролизирующие пептидные связи, отличающиеся друг от друга по месту действия на полипептидную цепь белка. Данные протеиназы относятся к малоспецифическим протеиназам или к ферментам тотального протеолиза. Благодаря своим свойствам трипсин важен не только в процессе пищеварения, но и в уничтожении чужеродного, в том числе и атипического, белкового материала.

Для иммобилизации трипсина в структуру пленочного материала была разработана следующая методика. В приготовленный коллоидный раствор метилцеллюлозы вводили раствор фермента в воде объемом 1 мл – 10 мг кристаллического трипсина в 100 мл 0,005 М раствора HCl. Затем формовали биопленки.

Количественное определение белка проводили методом O. Warburg и W. Christian (1941) сравнением поглощения белков при 280 и 260 нм на спектрофотометре СФ-46 ((ГОСТ 15150-69), ООО «Уралмеханобр» (Россия)) [8].

Определение протеолитической активности трипсина основано на количественном определении тирозина в продуктах расщепления казеина. Для этого готовили 1 %-ный раствор казеина в 0,05 М ацетате натрия. К 1 мл полученного раствора казеина добавляли 1,5 мл фосфатного буфера (pH = 8,0), 0,5 мл раствора трипсина (10 мг трипсина в 100 мл 0,005М HCl). Пробу термостатировали при 37 °С в течение 20 минут. Затем вносили 3 мл 10 % трихлоруксусной кислоты (ТХУ). В качестве контроля использовали пробу, аналогичную опытной, но ТХУ добавляли предварительно (до термостатирования). Осадок отделяли фильтрованием через бумажный фильтр. Оптическую плотность замеряли в пробе против контроля в кювете с толщиной слоя 1 см при длине волны 260 и 280 нм. Затем, исходя из оптической плотности, определяли количество тирозина в растворе и рассчитывали удельную активность фермента [2].

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ физико-химических свойств полученных пленок предполагал исследование спектров поглощения в УФ-области. Для определения удельной активности иммобилизованного фермента трипсина была разработана методика, где в качестве субстрата использовали казеин. 0,07 г пленки, содержащей 1,63 мг фермента, растворяли в 20 мл фосфатного буферного раствора pH = 8,15. Для определения активности брали аликвоту раствора пленки объемом от 0,01 до 1 мл. Удельную активность фермента трипсина определяли спектрофотометрически. Однопроцентный раствор казеина готовили растворением навески белка в 0,05 М растворе ацетата натрия. К 1 мл полученного раствора казеина добавляли 1,5 мл фосфатного буферного раствора (pH = 8,15); 0,5 мл раствора трипсина (10 мг трипсина в 100 мл 0,005 М HCl). Пробу термостатировали при температуре 37 °С в течение 20 минут. Затем вносили 3 мл 10 % раствора трихлоруксусной кислоты (ТХУ). В качестве контроля использовали пробу, аналогичную опытной, но ТХУ добавляли до термостатирования. Осадок отделяли фильтрованием через бумажный фильтр. Оптическую плотность в пробе измеряли против контроля в кювете с толщиной слоя 1 см при длине волны 260 и 280 нм. По количеству тирозина в растворе рассчитывали удельную активность фермента.

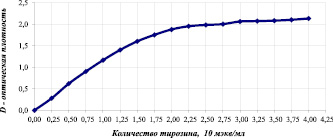

Калибровочный график в координатах оптическая плотность ‒ количество тирозина представлен на рис. 1.

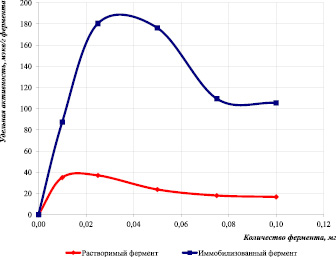

Для анализа влияния количества фермента на удельную активность растворимого и иммобилизованного трипсина проводили постановку ферментативной реакции с различным содержанием фермента в исследуемых пробах (1,0∙10–2; 2,5∙10–2 мг; 5,0∙10–2 мг; 7,5∙10–2 мг; 10∙10–2 мг) и одинаковым количеством казеина в них (1 мл 1 % казеина – 0,01 г казеина). Для анализа использовали пять экспериментальных серий препарата иммобилизованного фермента трипсина (рис. 2).

Рис. 1. Спектрофотометрическое определение тирозина в растворе

Рис. 2. Влияние количества растворимого и иммобилизованного трипсина, приходящегося на 1 мг субстрата казеина на удельную активность ферментативной реакции

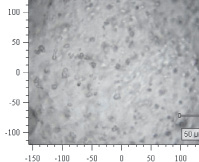

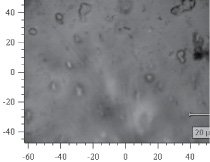

Рис. 3. Микрофотографии пленки с иммобилизованным ферментом трипсином: а – увеличение 20Х; б – увеличение 50Х

Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что максимальная активность наблюдалась в том случае, когда на 1 мг субстрата казеина приходилось 0,025 мг трипсина. При этом значение удельной активности растворимого фермента составило 37 мэкв/г, иммобилизованного – 180,4 мэкв/г.

С помощью микроскопа марки RenishawInvia были сделаны микро-фотографии пленки с иммобилизованным ферментом (рис. 3, а, б).

Биоразлагаемые полимерные материалы с иммобилизованным ферментом отличаются гидрофильностью, эластичностью, прозрачностью и способностью к деградации путем гидролиза основных связей макромолекул основы при взаимодействии с физиологической средой.

Выводы

В результате проведенных исследований получены биодеградируемые полимерные материалы на основе высокомолекулярного природного полисахарида метилцеллюлозы, белкового комплекса желатина и пластификатора – глицерина. Проведена иммобилизация трипсина в пленочные материалы, спектрофотометрически определено, что трипсин, иммобилизованный в пленки, проявлял наибольшую удельную активность – 171,5 мэкв/г при рН среды – 8,15 и температуре – 37 °С, время постановки ферментативной реакции – 20 минут. Определено, что оптимальное массовое соотношение компонентов в системе субстрат-фермент при постановке ферментативной реакции следующее: 1 мг казеина на 0,025 мг фермента (40:1), активностью, проявляющейся к концу эксперимента. Включение в состав биоразлагаемых полимерных материалов биологически активных веществ, в частности различных ферментов, обладающих определенным набором свойств, делает возможным расширить спектр представленных на рынке ранозаживляющих материалов.