в какой период возникли общеславянские слова

Исконно русские слова

Исконно русские слова — это самобытные слова, сформировавшиеся на разных этапах становления русского языка, называющие основные понятия действительности.

Чтобы выяснить, что такое исконно русские слова, рассмотрим некоторые их признаки. Проследим, как исконно русские слова сформировали основной пласт лексики на разных этапах становления русского языка. Приведем примеры исконно русских слов.

Что такое исконно русские слова?

С точки зрения происхождения словарный состав русского языка складывается из исконно русских слов и заимствованных слов из других языков.

Исконно русские слова — основной пласт лексики русского языка. Это самобытные слова, которые называют основные понятия жизни и деятельности:

Эти слова были изначально востребованы в повседневной жизни, в общении между людьми и представляют собой самый древний пласт лексики современного русского языка.

Вначале рассмотрим некоторые признаки, которые характерны для исконно русских слов.

От заимствований из старославянского языка исконно русские слова отличают следующие фонетические явления:

Проследим, как пополнялся словарный состав русского языка на разных исторических этапах его формирования.

Источники исконно русских слов

Необходимо иметь в виду, что становление русского языка происходило не одномоментно, а в течение длительного времени. Этот процесс был сложным и многоступенчатым.

С этой точки зрения к исконно русской лексике принадлежат древние слова, возникшие на базе индоевропейского языка, воспринятые из общеславянского (праславянского) и восточнославянского языка, а также собственно русские лексемы.

Рассмотрим более подробно источники исконно русских слов и приведем примеры.

Формирование лексики русского языка, впрочем как и словарного состава других языков, началось в глубокой древности. Начальной точкой отсчёта лингвисты считают эпоху неолита, когда существовал индоевропейский язык. На этом этапе возникли в первую очередь слова, фиксирующие родственные связи между людьми:

К индоевропейскому языковому единству восходят также исконно русские слова, называющие

Часть исконно русских слов была унаследована позже из общеславянского (праславянского) языка, являющегося источником лексики для многих славянских языков. Так, глагол «пить» имеет аналоги в других славянских языках:

Слово «город» прослеживается как украинское город, белорусское горад, болгарское град, чешское hrad, польское grót.

В этот период славянской языковой общности русский язык воспринял многие слова, принадлежащие по значению к разным группам.

Примеры

Некоторые исконно русские слова являются общими для восточнославянских племён, которые являются предками современных русских, украинцев и белорусов. В этот период (c VII-IX в. в. до XIV-XV в. в.) были унаследованы слова из восточнославянского (древнерусского языка):

И наконец среди исконно русских слов укажем собственно русские слова, возникшие с XIV века в момент образования русской народности и рождающиеся (а не заимствованные) в языке и в настоящее время. К собственно русским словам принадлежат:

Итак, исконно русские слова составляют основной пласт лексики русского языка. Эти слова образовались на разных этапах становления языка и возникают и в настоящее время на базе уже существующих слов с помощью русских аффиксов.

Например, современные слова «кроссовый (бег)» и «кроссовка», образованные с помощью суффиксов -ов- и -к-, является исконно русскими, хотя производящее слово «кросс» (to cross — пересекать) заимствовано из английского языка.

Видеоурок «Исконно русские и заимствованные слова»

Исконно русские слова

Русская лексика (совокупность слов языка) прошла многовековой путь развития, в процессе которого одни слова исчезали, другие — появлялись. Этот процесс продолжается в наши дни и будет продолжаться дальше, как и в любом живом языке на планете.

Лексику с точки зрения ее происхождения можно разделить на исконную и заимствованную. Оба этих пласта, в свою очередь, неоднородны по происхождению и времени возникновения входящих в них слов (лексем).

Рассказ об этом мы начнем с исконной лексики: именно она составляет основную часть словарного состава русского языка. Что касается точного количества исконных слов, то установить его трудно, и разные исследователи дают здесь разные оценки. В большинстве случаев доля исконной лексики определяется в диапазоне 80-90% (или даже более) от общего словарного состава.

Исконными называются те слова, которые образовались в данном языке из имеющихся в нем морфем или были унаследованы из более древнего «языка-предка». Например, исконная лексика современного русского языка включает в себя не только слова, образовавшиеся на русской почве в последние два века, но и унаследованные из периода XVI – XVIII вв., древнерусского, праславянского, праиндоевропейского языков… Рассмотрим эти пласты в хронологическом порядке.

Индоевропеизмы

Это условное название наиболее древних русских слов, доставшихся нам в наследство еще от эпохи праиндоевропейского языкового единства. Праиндоевропейский язык восстанавливается гипотетически; он предположительно существовал в V – IV тысячелетиях до н. э. В результате распада на многочисленные диалекты дал начало большинству языков нынешней Европы и некоторым азиатским (индоевропейская языковая семья).

Индоевропеизмы в большинстве своем представляют названия конкретных предметов, качеств и действий; обозначений абстрактных понятий среди них мало. Все эти слова имеют близких «родственников» не только в славянских, но и в других языках индоевропейской семьи. Конечно, «потомки» одного и того же праиндоевропейского слова в современных языках выглядят несколько по-разному: в течение многих веков они изменялись и накопили некоторые фонетические, структурные и семантические отличия. Приведем примеры родственных слов, восходящих к праиндоевропейской эпохе:

русское небо — немецкое Nebel ‘туман’ — греческое nephos ‘небо, облако’ (подробнее об этимологии слова небо см. статью);

русское сын — литовское sūnus — немецкое Sohn – английское son;

русское овца — латинское ovis — древнеиндийское avikaḥ и др.

Кроме перечисленных, к индоевропеизмам в русском языке относят слова:

мать, дочь, брат, сестра, сноха, нос, зуб, ухо, око, ночь, вода, луна, снег, огонь, гусь, олень, дом, мед, дуб, семя, зерно, бронза, цена, имя, новый, левый, первый, иметь, брать, рыдать, шить, молоть, драть, два, три и др. Как видим, среди них есть термины родства, обозначения животных, частей тела, действий, качеств, количества.

Общеславянская лексика

Праславянский (общеславянский) язык — один из «потомков» праиндоевропейского. В свою очередь, является общим предком всех языков славянской группы. Время его существования не установлено точно, обычно называют период со второго или середины первого тысячелетия до н. э. до VI – VII века н. э.

К общеславянской лексике относят слова, которые возникли в праславянском языке и отсутствовали прежде. При этом они обычно создавались на основе праиндоевропейских корней, непосредственно унаследованных славянами; редко — на базе заимствований (например, из языков германской группы). В настоящее время общеславянские по происхождению русские слова имеют близкие соответствия в других славянских языках и не имеют таких соответствий в других языках индоевропейской семьи.

Рассмотрим в качестве примера слово отец. В современный русский язык оно пришло из праславянской эпохи, где было образовано на основе видоизмененного индоевропейского корня *at- (из детской речи) с помощью суффикса *-ĭkŏs. В результате последующих изменений слово приобрело форму *otьkъ > *otьcь, откуда произошло древнерусское отьць, а затем и современный русский вариант. Близкие аналоги есть в других славянских языках: украинское отець, болгарское отец, сербохорватское òтац, словенское oče, чешское otec, польское ojciec, верхнелужицкое wótc и др. Праиндоевропейское обозначение отца было славянами утрачено (ср. немецкое Vater, латинское pater, английское father и т. д.).

Приведем другие примеры русских слов праславянского происхождения. В большинстве своем они обозначают:

— части тела человека и животных (горло, голова, рука, бок, грива, волос, лицо, рыло, ноготь, копыто);

— термины родства (тесть, теща, отчим, мачеха, зять, внук);

— периоды и отрезки времени (весна, год, лето, завтра, утро, месяц);

— предметы обихода (игла, бочка, ведро, веник, нить, замо́к, зеркало, свеча, масло);

— природные объекты и явления (ручей, иней, буря, гром, озеро, остров, долина, солнце, звезда, земля, лёд);

— растения (морковь, пшеница, калина, брусника, овес, ель, береза);

— домашних и диких животных, насекомых (пёс, медведь, конь, рыба, рысь, зубр, бык, пчела, гусеница, змея, орел, ёж, жеребец, сова, заяц);

— полезные ископаемые (глина, олово, песок, железо, золото, серебро, свинец, медь);

— лиц, людей (гость, ведьма, гончар, народ, невеста, жених, отрок, пастух);

— абстрактные понятия (борьба, кара, боязнь, вес, горе, грех, дар, счастье, оборона, образ, смех);

— действия (валять, варить, купать, латать, дышать, лечить, водить, кусать, достать, дробить, ехать, жалеть);

— признаки и качества (важный, глупый, глубокий, быстрый, великий, давний, дорогой, зеленый, красный, седой, левый).

Конечно, здесь перечислены лишь наиболее обширные семантические разряды; ими не исчерпывается все богатство общеславянской лексики в русском языке. В целом праиндоевропейских и праславянских лексем в современном русском языке насчитывается около двух тысяч. С одной стороны, это не много; с другой — эти слова до сих пор являются весьма употребительными, и в нашем повседневном общении их доля составляет около четверти. Кроме существительных, глаголов и прилагательных есть среди них также числительные, местоимения, наречия и служебные части речи.

Восточнославянская (древнерусская) лексика

Языковая общность восточнославянских племен сформировалась примерно к VII – IX вв. и просуществовала до XIV – XV вв. Эти племена, чей язык ныне именуется восточнославянским или древнерусским, стали предками нынешних русских, украинцев и белорусов. Государство, на территории которого проживали поляне, древляне, вятичи, северяне, кривичи и многие другие славянские и неславянские этносы того периода, сейчас мы называем Древней Русью.

Древнерусская по происхождению исконная лексика формировалась по большей части на базе общеславянской, иногда — на основе заимствований (из греческого, германских, тюркских языков). Близкие соответствия русским словам, пришедшим из Древней Руси, есть в украинском и белорусском языках, а вот в языках западно- и южнославянских таких соответствий, как правило, нет.

белка, галка, селезень, снегирь, племянник, снегопад, взор, удел (‘область, территория’), волынка, клинок, ларец, рубль, плотник, сапожник, повар, знахарь, деревня, слобода, западня, льгота, потеха, укромный, лечебный, зоркий, внезапный, затеять, вилять, унять, мелькать, манить, привыкать, добреть и др.

Собственно русская лексика

С XIV – XV вв. начинается эпоха раздельного существования русского, украинского и белорусского языков. Все исконные слова, появившиеся в русском языке с этого времени, называются собственно русскими. Они составляют бо́льшую часть нашего словарного запаса.

Это самый большой и разнообразный пласт русской лексики. Создавалась и создается она на базе исконных слов, доставшихся языку в наследство от более ранних периодов его развития, а также на основе заимствований. Что касается последних: обычно к исконной лексике относят и такие слова, которые образовались от иноязычных по правилам русского словообразования, с помощью русских аффиксов. Например, слова шоссе, чай, маникюр не являются исконными в русском языке и относятся к заимствованной лексике. Но лексемы шоссейный, чайник, маникюрша образованы уже в русском языке по его правилам, поэтому их считают исконными. Некоторые исследователи относят их к промежуточному слою лексики между исконными и заимствованными словами.

Кроме того, исконно русскими могут быть и слова, полностью состоящие из иноязычных морфем. Например: космонавт, активист, ракетодром. Эти лексемы возникли в русском языке, созданы его носителями, а не взяты извне. В иностранных языках они либо вообще отсутствуют, либо являются заимствованиями из русского.

О заимствованной лексике русского языка можно прочитать здесь.

Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. — М., 1959.

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык. — М., 2017.

Шанский Н. М., Иванов В. В. Современный русский язык: В 3-х частях. — Ч. I. — М., 1987.

Маринова Е. В. Иноязычная лексика современного русского языка. — М., 2012.

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2-х томах. — М., 1999.

Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. — М., 1971.

История русского языка: от Кирилла и Мефодия и до наших дней

Появление письменности и ситуация диглоссии

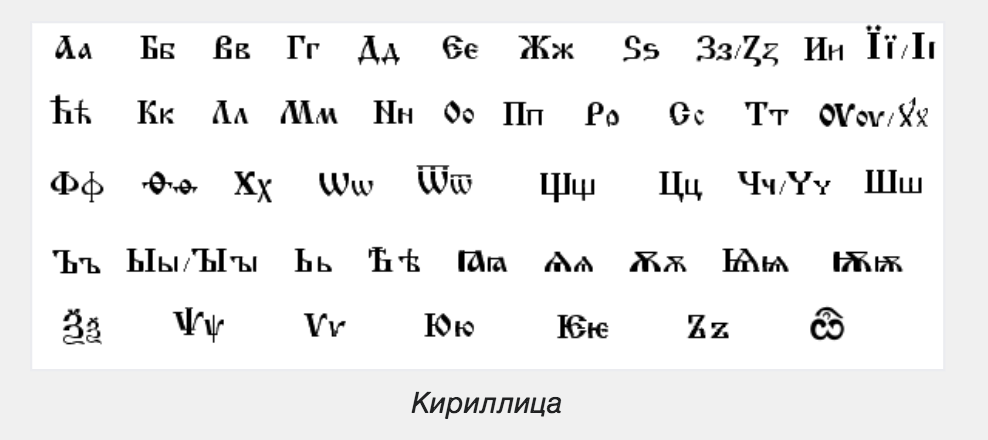

Отсчет истории русского литературного языка традиционно начинается от возникновения письменности. Первые достоверные письменные памятники появились после крещения Руси в 988 году. Русь получила богослужебные книги в славянских переводах с греческого из Болгарии. Эти тексты были написаны на старославянском — искусственном письменном языке, созданном Кириллом и Мефодием и их учениками.

Когда на Руси появляются старославянские тексты, то их язык под рукой русских переписчиков подвергается воздействию местных восточнославянских диалектов. Так возникла русская редакция старославянского языка, т. е. церковнославянский язык.

Параллельно кириллическое письмо используется и в нецерковной сфере: в торговле, ремесле, повседневной практике. С самого начала распространения письменности на Руси возникает особая языковая ситуация, которая лингвистами называется диглоссией. Это соотношение двух языков, функционирующих в одном обществе, когда эти языки по своим функциям не совпадают, а как бы дополняют друг друга. Для Древней Руси культурный язык, язык церкви, официального летописания — церковнославянский. Язык обычного права, бытовой коммуникации — язык древнерусский.

Язык русской народности

После разгрома татарами Киева центр власти перемещается на северо-восток. В 1326 г. митрополит Петр избирает Москву своей резиденцией, и московский говор становится основой литературного языка. Именно в этот период сложились исторические условия для возникновения трех народностей — русской (великорусской), украинской и белорусской. Начинается самостоятельная история литературных языков этих народностей.

Формирование централизованного государства требовало разветвленной системы административного управления, поэтому активно начинает развиваться деловая письменность. Дьяки и подьячие осуществляют свою профессиональную деятельность в княжеских канцеляриях. Язык деловой письменности вырабатывает свой формуляр, терминологию, жанры. Важную роль в нормализаторской деятельности и доминирующей роли московского говора сыграло книгопечатание. Работники печатного двора осуществляли правку, сверяли тексты, занимались редакторской и корректорской деятельностью.

Русский язык того периода начинает опираться не на церковнославянскую традицию, а на живые процессы. Процесс демократизации русского языка следует рассматривать как двухсторонний. Книжный славянский язык расширяет свои полномочия, модифицируясь в т. н. «ученый» тип литературного языка, язык. С другой стороны, деловые тексты, опирающиеся на разговорную речь и приказной язык, приобретают статус литературных текстов.

От Петра до Пушкина

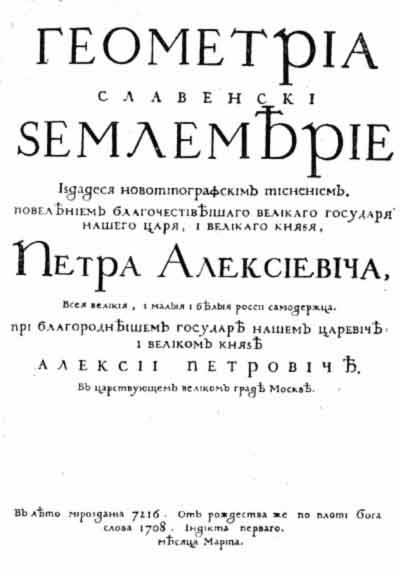

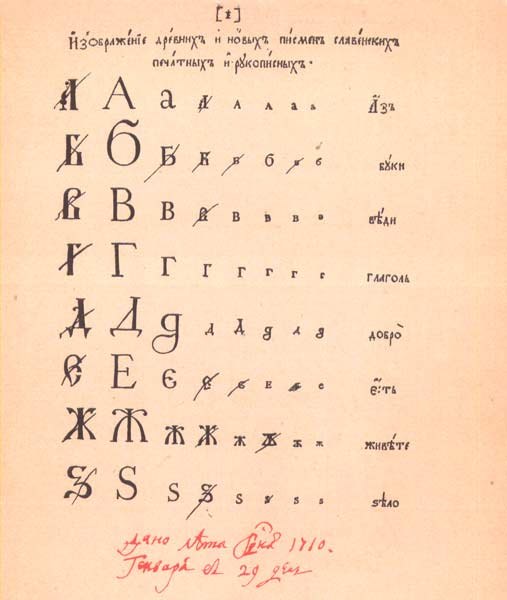

На первом издании Азбуки 29 января 1710 г. рукою Петра написано: «Сими литеры печатать исторические и манифактурныя книги. А которыя подчернены [имеются в виду зачёркнутые Петром кириллические буквы], тех [в] вышеписанных книгах не употреблять».

Важное значение имела реформа графики. В 1710 г. была проведена реформа азбуки: теперь вместо кириллицы используется т. н. гражданский шрифт. Создание светской азбуки означало резкое размежевание светской литературы с церковно-богословской. Из азбуки были удалены некоторые греческие буквы, а также введена арабская цифровая система.

Эта эпоха характеризуется интенсивным обогащением словарного состава языка. Показательно, что именно при Петре создан первый словарь иностранных слов «Лексикон вокабулам новым по алфавиту». Пояснения даны в виде русскоязычных синонимов (архитектор — домостроитель) или кратких объяснений.

«Геометриа славенски землемерие» — первая книга, набранная гражданским шрифтом.

Наметившаяся в Петровскую эпоху тенденция исключать церковнославянизмы из литературного языка встретила решительный отпор Михаила Васильевича Ломоносова. Ломоносов разработал теорию трех стилей. Стиль, по мнению Ломоносова, состоял из организованной системы речевых средств, за которой закреплен круг жанров художественной литературы. В основании системы трех стилей лежит «существование трех родов речений: общеславянского словарного фонда (бог, слава, рука), книжной лексики (отверзаю, господень) и исконно русских слов (пока, лишь, говорю)».

Система трех стилей просуществовала в общем до конца XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов разрабатывал свою теорию, когда ведущими были высокие стихотворные жанры, трагедия. А во второй половине XVIII века все большее значение приобретает проза. Проза разнородна, в ней могли смешиваться разные стили в зависимости от темы. Таким образом, постепенно стилистические средства освобождаются от жанровой закрепленности.

В наших социальных сетях по хештегу #мой_русский язык ищите публикации, посвященные грамотности и истории языка!

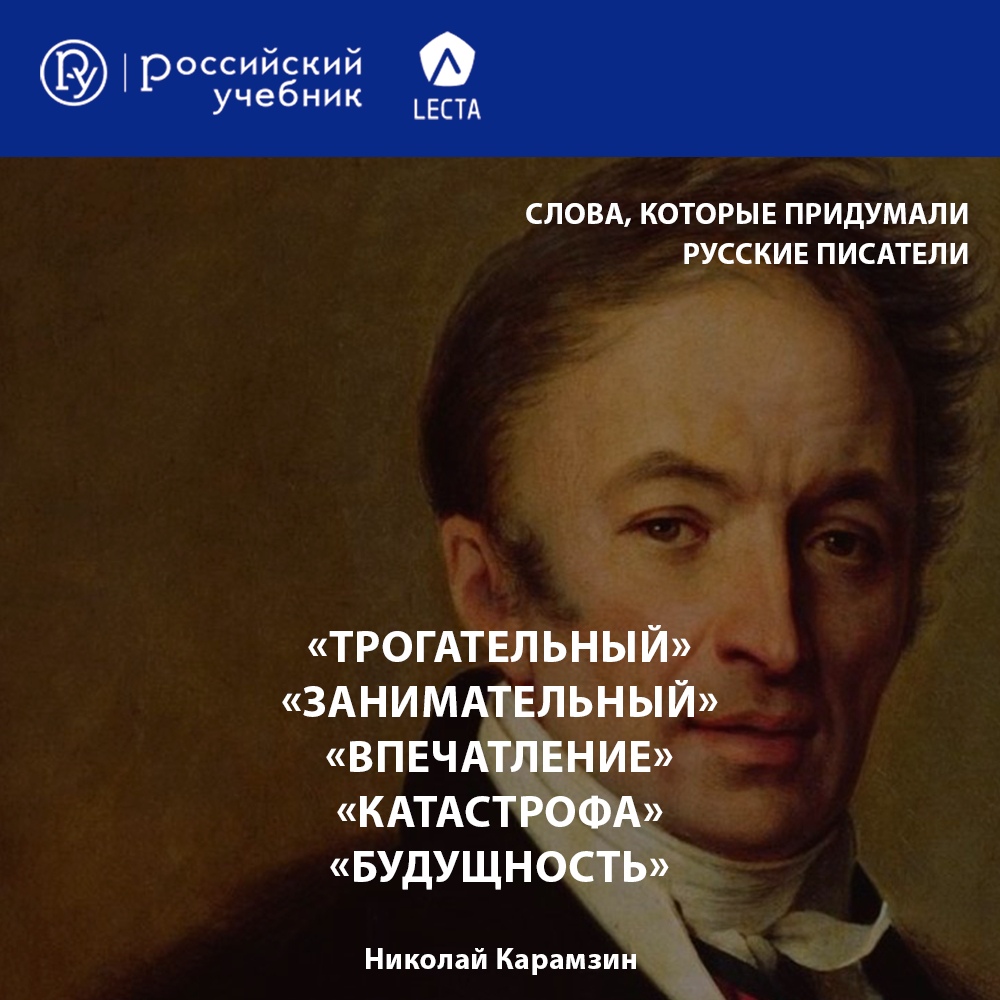

Для русского сентиментализма конца XVIII появилась необходимость в использовании слов, обогащенных лексически и систематически, которые смогли бы точнее описать чувства, проанализировать их. Эту задачу решил Николай Михайлович Карамзин. Он внес в русский язык множество заимствованных слов из французского. Ярым противником нововведений стал Александр Семенович Шишков. Он был горячим патриотом и консерватором, выступавшим за высокий штиль.

Так образовались две противоборствующие группы. Сторонники Карамзина объединились в литературное общество «Арзамас». Сюда входили писатели и поэты Жуковский, Пушкин, Батюшков и др. Консерваторы и сторонники высокого штиля сосредоточились в обществе «Беседа любителей русского слова», руководимой Шишковым.

Примирить две эти языковые стихии удалось Александру Сергеевичу Пушкину.

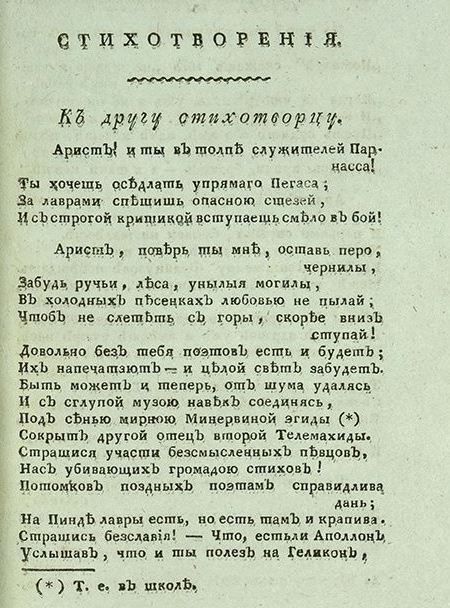

Первое напечатанное стихотворение А. С. Пушкина (журнал Вестник Европы, 1814, № 13)

Пушкин стремился к созданию демократического национально-литературного языка на основе синтеза книжного языка с живой русской речью, с формами народнопоэтического творчества. Он произвел синтез тех разных социально-языковых стихий, из которых исторически складывалась система русского литературного языка: церковнославянизмы, европеизмы (в особенности галлицизмы), элементы живой русской речи.

Именно язык произведений Пушкина стал основой того литературного языка, на котором мы говорим сегодня. Этот период в истории языка очень часто называют «от Пушкина и до наших дней».

Сквозь горнила XX века

Несмотря на то, что периодом формирования русского литературного языка является конец XVII — начало XIX вв., на протяжении XX века литературный язык также претерпел ряд изменений. Эти изменения касаются в первую очередь лексики и стилистики.

Первые годы революции характеризуются реформой правописания, устранением из активного запаса литературной лексики и фразеологии большого числа слов и выражений, связанных со старым государственным строем и буржуазным бытом.

Новые носители литературного языка после Октябрьской революции не могли за короткий период времени освоить нормы литературного языка. Напротив, они вносили опыт своей речевой практики в различные сферы литературного языка (газеты, журналы, тексты художественной литературы), что привело к употреблению в этих источниках разностилевых языковых элементов.

Значительные изменения произошли также в общественных функциях языка. Осуществленная культурная революция, развитие народного образования, распространение книг, газет, журналов, радио, а также ликвидация прежней экономической и культурной разобщенности отдельных областей и регионов — всё это привело к тому, что литературный язык стал достоянием широчайших народных масс, в связи с чем более интенсивным становится процесс утраты диалектных различий. Более того, русский язык становится средством межнационального и международного общения.

История славянских языков

Первые 2000 лет истории языка занимает так называемая «праславянская эпоха»: длительный стабильный период, в ходе которого шло его постепенное развитие, но он сохранял свою целостность, отсутствовали какие-либо заметные диалектные различия. Последним этапом, когда язык по-прежнему сохранял единство (был взаимно понятен носителям языка) известен как праславянский язык, послуживший родоначальником всех современных славянских языков. Завершение этого этапа датируется примерно 500 годом н. э..

После этого идёт так называемый «общеславянский период» (500—1000 н. э.), в ходе которого появились первые диалектные различия, но на всех славяноговорящих землях он продолжал функционировать как единый язык, хоть и со звуковыми изменениями, плавно распространявшимися по отдельным территориям.

Примерно к 1000 году ареал единого славянского языка распался на отдельные восточнославянские, западнославянские и южнославянские языки, которые в последующие века делились дальше и развивались в различные современные славянские языки, из которых в наши дни сохранились:

* на востоке — белорусский, русский и украинский;

* на западе — чешский, словацкий, польский, кашубский и лужицкие;

на юге — болгарский, македонский, сербо-хорватский и словенский.Период с первых веков нашей эры до конца общеславянского периода был временем стремительных перемен, совпавших с эпохой бурного расширения славяноговорящих территорий. К концу этого периода образовалось большинство особенностей современных славянских языков.

Первыми документами, содержащими отдельные славянские слова и имена, являются греческие документы. Там упоминания славянских слов появляются с VI века н. э., когда славяноязычные племена впервые вступили в контакт с грекоязычной Византийской империей.

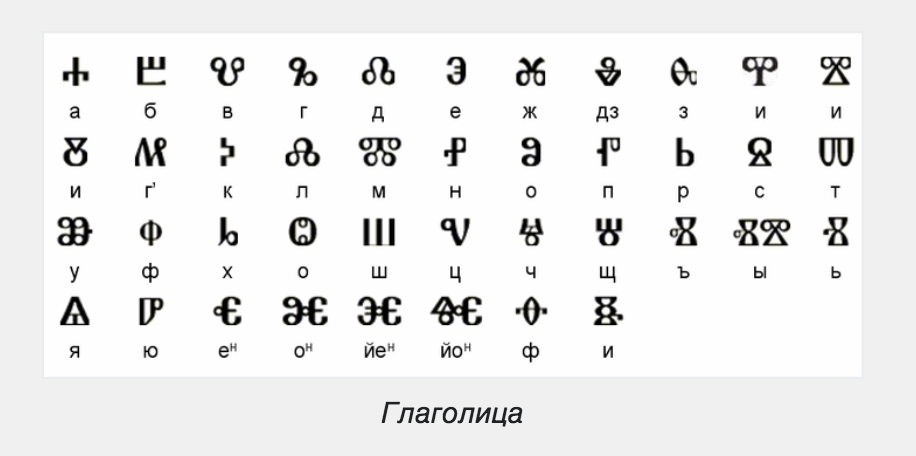

Первые связные тексты датируются концом IX века нашей эры, они написаны на старославянском языке, основанном на диалекте славян Салоник в Греческой Македонии и являются частью христианизации славян святыми Кириллом и Мефодием и их последователями. Так как эти тексты были написаны в общеславянский период, язык этих документов близок к существовавшему ранее праславянскому языку и является критически важным для лингвистической реконструкции истории праславянского языка.

Связанные понятия

Украи́нский язы́к (самоназвание: українська мова) (произносится ) — язык, распространён в юго-восточной Европе, относится к славянской группе индоевропейской языковой семьи. Государственный язык Украины. В ряде европейских стран имеет статус регионального. Исторически также был официальным языком Кубанской Народной Республики.

Большая часть словарного фонда праславянского языка унаследована им от праиндоевропейского или представляет собой собственно славянские новообразования. Однако длительное соседство с неславянскими народами, конечно же, наложило свой отпечаток на словарь праславянского языка. Выявленные заимствования дают нам представление о языковых контактах праславянского языка и тем самым об истории древних славян.

Северокавка́зская семья́ — гипотетическая семья, предложенная С. А. Старостиным в 1980-х годах. Под этим названием объединяются две языковых семьи, абхазо-адыгская и нахско-дагестанская. Объединение отвергается многими лингвистами. С первыми С. А. Старостин сближает хаттский язык, а со вторыми — хуррито-урартские языки.