в каком году впервые применили фотофиниш

Фотофиниш

Фотофиниш — программно-аппаратная система для фиксации порядка пересечения финишной черты участниками соревнований, дающая изображение, которое можно в дальнейшем неоднократно просмотреть.

Фотофиниш работает по принципу щелевой съёмки: изображение проецируется через узкую щель (а в цифровом фотофинише — фиксируется линия шириной в один пиксель). Получаемое в итоге статическое изображение «набирается» из этих полосок, как рисунок на ковре.

Все современные системы фотофиниша имеют синхронизированный со стартовым сигналом таймер. Это позволяет получить не только порядок финиша, но и точный результат участников, пересёкших финишную черту.

История

Период фотографии

Первое известное упоминание об использовании фотофиниша относится к концу XIX века — тогда для определения победителя в скачках была использована обычная фотокамера. В номере за май 1882 года журнала «Nature» было опубликовано письмо пионера скоростной фотографии Эдварда Мейбриджа, в котором указывалось, что «в ближайшем будущем результаты важных заездов будут зависеть от фотографии, по которой будет определяться победитель». Старейшая известная фотография фотофиниша датируется 25 июня 1890 года. Кроме тотализатора, преимущества тогдашнего технического новшества вскоре стали применяться и в различных видах спорта с массовым финишем. На Олимпийских играх впервые применен в 1912 году в Стокгольме. Вскоре выяснились и технические недостатки фотографии для фиксации подобных событий. Так, за время, пока двигалась шторка в затворе фотоаппарата, лошади успевали проделать путь длиной около 10 сантиметров, фотокамера не могла зафиксировать всех пересекающих финиш (впрочем, эту проблему чуть позже удалось частично решить использованием нескольких поочерёдно фотографирующих фотоаппаратов), и др. Несмотря на то, что улучшенная техника фотографии применялась для фотофиниша по меньшей мере до начала 1940-х годов, уже в 1920-х годах начались эксперименты с быстроразвивающейся и прогрессирующей киносъёмкой.

Период скоростной киносъёмки

В 1926 году Датской федерацией лёгкой атлетики было представлено устройство фотофиниша, использующее технику щелевой фотографии. В 1928 году устройство применяется на Олимпийских играх в Амстердаме. Революция в совмещении фотофиниша и автохронометража происходит в начале 30-х годов XX века с появлением «камеры Кирби» — высокоскоростной кинокамеры, изобретённой Густавусом Т. Кирби и впервые применённой в 1931 году. Произведённое Kodak-Bell Lab’s устройство имело два объектива, использовало 60 мм киноплёнку, прогонявшуюся со скоростью 128 кадров в секунду. Через один объектив снималась собственно линия финиша, второй же был сфокусирован на встроенный электромеханический хронометр с вращающимися дисками, на которых были нанесены числовые отметки. Таймер системы запускался от выстрела стартового пистолета. Официальный дебют «камеры Кирби» состоялся на Олимпийских Играх 1932 года в Лос-Анджелесе. На Олимпиаде 1936 года в Берлине немецким инженерам из Zeiss Ikon AG и Physikalisch-Technischer Reichsanstalt удалось создать нечто аналогичное: использовались две асинхронные камеры, снимающие со скоростью 50 кадров в секунду, а их совмещение давало заданную дискретность — 100 кадров в секунду. Устройство имело обозначение Ziel-Zeit Camera. В те же 30-е годы стала применяться и техника щелевой фотографии, значительно снизившая расход плёнки и дающая более объективные результаты фотоконтроля. Следующим этапом развитии техники фотофиниша стало изобретение в 40-х годах электрического метода нанесения маркеров времени непосредственно на плёнку с дискретностью 1/1000 секунды. Первая послевоенная Олимпиада 1948 года в Лондоне стала последней, где применялся «штучный продукт» — специально изготовленная компанией British Race Finish Recording Co. Ltd система фотофиниша, названная «Magic Eye» («Магический глаз»)

1950-е годы прошли под знаком технологического соперничества между компаниями «Omega» и «Longines», результатом которого становились всё более новые и совершенные технологические решения в спортивном хронометраже и фотофинише. В 1949 году компания «OMEGA» представила систему Racend OMEGA Timer, которая указывается компанией в качестве первой серийной системы фотофиниша в мире, — в 1952 году она дебютировала под маркой Photofinish на зимней Олимпиаде 1952 года в Осло.

В 1949 году компания «Longines» представляет «Chronocamera» — первый серийный спортивный кварцевый хронометр, на основе которого и кинокамеры Bolex-Paillard 16H в 1954 году благодаря инженерам компании «Longines» появился «Chronocinegines» («Хроносинэжин») — устройство фотофиниша и автохронометража, позволившее фиксировать на плёнке результаты с точностью до 1/1000 с — при том, что сама камера снимала до 100 кадров в секунду.

«Chronocinegines» широко применялось в высокоскоростных видах спорта. В 1963 году «Omega» представляет дальнейшее развитие систем фотофиниша и автохронометража — камеру на 35 мм плёнке OMEGA Photosprint (OPS1), первый значительный шаг вперед со времени появления «камеры Кирби». Именно она стала первой официально признанной камерой фотофиниша и автохронометража на Олимпийских играх в Мехико 1968 года — первых Олимпийских играх в истории, на которых автохронометраж был признан официальным. Получая изображение через щелевой затвор со скоростью около 100 кадров в секунду, она обеспечивала точность засечки времени до 1/1000 секунды.

На следующих летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене была представлена более совершенная модель «Photosprint OPS 2», ставшая практически монополистом в этом секторе спортивного инструментария вплоть до начала 1990-х годов. Но фотофиниш оставался «чёрно-белым». Цветным он стал в 1981 году благодаря OMEGA Colour Photosprint (применялся впервые на Олимпийских играх 1984 года), но в силу сложности технологического процесса и высокой стоимости эта модель осталась прерогативой Олимпийских Игр до цифровой революции середины 1990-х. Олимпиада 1988 года в Сеуле стала последней, на которой применялись исключительно «пленочные» системы фотофиниша и автохронометража; в это время скорость движения плёнки уже достигала 1000 кадров в секунду. При достигнутом высоком техническом и технологическом уровне у пленочных фотофинишей все ещё оставались серьёзные недостатки — прежде всего, ограниченность времени фиксации финишного створа. Плёнка имела свойство рано или поздно заканчиваться, иногда она рвалась или заминалась, а процесс её проявки был трудозатратным и не самым удобным в условиях, чаще всего далеких от лабораторных.

Начало «цифровой» эпохи

Для того, чтобы определить, кто же «пришёл первым» к «цифровому» фотофинишу, вполне пригодился бы сам фотофиниш. По заявлению компании «OMEGA» первым фотофинишем является система видеофиниша «Scan O’Vision» созданная в 1990 году, в то же время пресс-релиз о её представлении датируется 1991 годом. Доподлинно известно, что на летнем чемпионате мира ИААФ в 1991 году впервые была задействована система фотофиниша Slit Video 1000 HD компании «Seiko», впервые использовавшая CCD. Причем разрешение на её использование наряду с плёночными системами было получено от ИААФ всего за несколько недель до официального старта Чемпионата. В том же 1991 году свой фотофиниш — «MacFinish» — представляет бельгийская Intersoft Electronics.. Первоначально и именитые производители, и только что появившиеся компании были примерно в равном положении — они делали первые шаги по применению недавно появившихся устройств и элементной базы (CCD, персональных компьютеров и т. д.) для нужд спортивного хронометража и фотофиниша. Появляется система видеофиниша «Accutrack» использующая обычную видеосъёмку, но её скорость съёмки в 30 кадров в секунду ограничивает её применение соревнованиями по легкой атлетике начального уровня. На зимних Олимпийских играх в Альбервилле 1992 году дебютирует система видеофиниша «Scan O’Vision» компании «OMEGA» — пока лишь в одном виде — в конькобежном спорте. На летних Олимпийских Играх 1992 года в Барселоне «Seiko» использует цифровой фотофиниш на соревнованиях по легкой атлетике.

Первые цифровые камеры проходили те же этапы развития, что и ранее пленочные — первые модели представляли собой цифровую камеру, которая сопрягалась с таймером и коммуникационно-управляющим блоком, которые в свою очередь были соединены с компьютером, на котором было установлено специализированное программное обеспечение для работы с полученным изображением. Преимущественно для соединения с компьютером использовался один из самых быстрых на то время SCSI интерфейс. По мере совершенствования CCD матриц разработчики столкнулись с проблемой нехватки скоростей интерфейсов для передачи больших объёмов информации и довольно быстрого истощения свободного пространства накопителей информации, имевших на то время весьма скромные объёмы. Пока цифровой фотофиниш остаётся чёрно-белым.

В мае 1994 года дебютирует первый цветной фотофиниш ColorLynx компании из США Lynx System Developers, Inc. В том же году на чемпионате мира по легкой атлетике в Гётеборге (Швеция) «Seiko» использует фотофиниш, сканирующий финишную линию со скоростью в 4000 линий в секунду.

В 1996 году OMEGA представила свой первый цветной цифровой фотофиниш OSV3 (правда, пока только для лёгкой атлетики) вместе с ещё одним своим новшеством — электронным стартовым пистолетом.

В том же году Lynx System Developers выпускает систему EtherLynx — первую в мире камеру фотофиниша с интерфейсом Ethernet, длительность получения изображения финишной линии для которой теперь ограничивалась лишь размером свободного места на жёстком диске (для разделов с файловой системой NTFS).

В 1997 году на летнем чемпионате мира по лёгкой атлетике в Афинах «Seiko» использует цветной цифровой фотофиниш 1800 HD, сканирующий финишную линию со скоростью до 4000 линий в секунду. Его 32 мегабайт оперативной памяти хватало на запись только 72 секунд — для начала дальнейшей работы содержимое переписывали на 230 мегабайтные магнито-оптические диски и затем очищали оперативную память.

В 1998 году на зимних Олимпийских играх в Нагано в ряде видов, наряду с системами компании «Seiko», применяются системы Lynx System Developers. В этом же году эта компания заключает договор с «Seiko» о сотрудничестве в этом секторе спортивного оборудования.

В 2003 году компания Lynx System Developers представляет самую скоростную систему фотофиниша из серийно-производимых — EtherLynx PRO — сканирующей со скоростью 10 000 линий в секунду в 32 битном цвете — при одной ССD матрице. Этой же камере принадлежит и рекорд в ширине захватываемой финишной линии (или же четкости изображения) — 4000 пиксел.

К началу XXI века основные узкие места — в скорости передачи данных и их объёме — были ликвидированы благодаря общему развитию компьютерной техники. На смену SCSI пришёл IEEЕ-1394 и высокоскоростные сетевые протоколы (оптоволоконные и обычные). Лишь одна — чисто физическая проблема — так и осталась камнем преткновения: чем выше скорость сканирования, тем больше света нужно для получения нормально читаемой картинки фотофиниша. Отдельные производители (например Lynx System Developers) смогли обеспечить себя высокочувствительными CCD матрицами, но это решение оказалась недоступным для других. Частичным выходом из сложившейся ситуации стало использование большинством производителей трёх CCD матриц вместо одной, что в свою очередь породило определённые сложности с получением изображения только финишной линии: в связи с более широким сектором захвата такими системами.

Принцип работы цифровой системы

Современная цифровая система фотофиниша состоит, по меньшей мере, из одной специальной цифровой камеры, использующей принцип так называемой щелевой съёмки. Матрица этой цифровой камеры, в отличие от обычных камер, для съёмки использует лишь один вертикальный ряд пикселов. В то же время скорость получения изображения может достигать до 10 000 линий в секунду, хотя наиболее распространёнными являются системы сканирующие до 2000 линий в секунду. Большинство камер фотофиниша имеют встроенный или совмещённый таймер — в этом случае при получении изображения к каждой линии добавляется маркер времени. Получаемые данные передаются на компьютер, где при помощи специализированного программного обеспечения линии склеиваются в одно непрерывное изображение финишной линии на протяжении времени активного захвата. Оператор или судья фотофиниша расшифровывает полученное изображение, определяя порядок прихода и/или время участников.

Дальнейшие операции с изображением определяются порядком или правилами состязаний.

Особенности функционирования

«Полосатость» изображений

Фотофиниш в спорте

Наличие протокола фотофиниша является одним из обязательных условий при ратификации мировых рекордов в легкой атлетике и ряде других видов спорта входящих в программу Олимпийских игр. С появлением высокоскоростных цифровых камер системы фотофиниша также они используются и в мотоспорте — им оснащены все места проведения гонок Формулы-1, NASCAR и ряд других мест проведения высокоскоростных гонок.

Преимущественно порядок прихода определяется по первой поверхности участника, коснувшейся вертикальной плоскости финишной линии. Но всё же есть виды спорта, где обуславливается конкретная часть спортсмена или его инвентаря, по которой определяется его приход. В большинстве олимпийских видов спорта также описаны требования и порядок работы системы фотофиниша.

В легкой атлетике

Согласно соревновательным правилам ИААФ на 2010—2011 годы, для обеспечения полностью автоматического хронометража (аппаратуры, автоматически запускающей таймер от выстрела стартового пистолета и регистрирующей финиш посредством признанной ИААФ системы фотофиниша — Fully Automatic Timing and Photo Finish System) должно быть использовано, по меньшей мере, две независимые друг от друга системы, с камерами, установленными по обе стороны дорожки, получающие изображение финишной линии с момента её пересечения с линиями дорожек. Корректность установки камер определяется посредством оценки изображения чёрных прямоугольников (не шире 2 см), нанесённых с внутренней стороны финишной черты, прилегающей к линии каждой из дорожек: получаемое изображение должно иметь цвет финишной линии, разделённый чёрными полосами, образованными чёрными прямоугольниками на местах пересечений финишной линии с линиями дорожек. Оборудование фотофиниша должно быть проверено на точность не позднее 4-х лет до начала старта. Перед началом беговой программы Главный судья на фотофинише, Рефери по беговым видам и стартер, проводят т. н. тест на ноль (zero-test) для текущей проверки точности измерения времени и корректности установки оборудования. Для этого в створе финишной черты производят выстрел из стартового пистолета с подключённым стартовым датчиком, фиксируя это на фотофинише. После чего определяют период между появлением дымка или пламени и сработкой стартового датчика: это время должно быть постоянным и не превышать 1/1000 с. Для чёткого определения дорожки финиширующего участника в спринте рекомендуется использование клеящихся номеров, по номеру дорожки участника.

Порядок первенства определяется по первой поверхности торса атлета. Под торсом указывается тело атлета без рук, ног, головы и шеи. У женщин учитывается и грудь (начиная с соска): довольно часто в спринтерских видах разница в приходе состоит именно в этом расстоянии. У мужчин же учитывается и выступ в районе таза, хотя эта часть тела «приходит первой» только когда спортсмен бросает бежать перед линией финиша, что чаще всего происходит на средних и длинных дистанциях. С конца 2008 года на средних и длинных дистанциях (если в забеге не используются транспондеры (RFID)) в фотофинишах «Seiko» и Lynx System Developers применяется дополнительные цифровые камеры (IdentiLynx), интегрированные и синхронизированные с изображением фотофиниша, которые фиксируют финиширующих участников с разных ракурсов. Это нововведение было вызвано тем, что рекомендуемые клеящиеся номера стартующих на этих дистанциях часто отклеивались задолго до финиша. Ранее судьи сверяли приход участников и их номера по отдельной видеозаписи и изображению фотофиниша, что иногда значительно задерживало объявление результатов на этих видах. «Seiko» — компания, обеспечивающая официальный хронометраж основных соревнований ИААФ (Чемпионатов, Кубков мира и др.) — предоставляет оборудование на эти старты. На легкоатлетической программе Олимпийских игр используется оборудование компании «Omega», официального хронометриста Международного Олимпийского Комитета с 2001 года.

В велоспорте

В велоспорте на шоссе фотофиниш является обязательным как и в трековых видах Первенство определяется по внешней стороне шины колеса велосипеда, пересёкшего вертикальную плоскость линии финиша. При массовых финишах в многодневных велогонках, таких как Тур де Франс, Джиро д’Италия, Вуэльта Испании (как и многих других) он является единственным судейским инструментарием для официального определения порядка прихода (зачастую разница между финиширующими в группе менее 5/10 000 с). Время, зафиксированное при помощи фотофиниша, является официальным; транспондеры, показания которых используются при телевизионных трансляциях, довольно часто теряются в завалах или при замене велосипедов после аварий. На официальных стартах UCI (Чемпионаты, Кубки Мира) используются системы «Omega», официального партнёра по хронометражу UCI. На основных крупных веломногодневках (Тур де Франс, Джиро д’Италия, Вуэльта Испании и др.) официальным оборудованием являются системы Lynx System Developers.

В лыжных гонках

В нескольких дисциплинах лыжных гонок использование фотофиниша согласно правилам обязательно. Первенство определяется по носку для крепления ботинка, а не по носку лыжи, как было бы логично ожидать. В силу специфики дистанции близкие финиши не столь часты, в связи с этим они обычно на слуху. Так относительно часто прибегали к рассмотрению изображения фотофиниша на зимней Олимпиаде 2010 года в Ванкувере.

В конькобежном спорте и шорт-треке

В шорт-треке фотофиниш применяется с конца 90-х годов XX века. А вот для более консервативного конькобежного спорта его официальное обязательное применение, оговорённое правилами, относительно ново — с 2008 года. В этих видах спорта приход определяется по носку лезвия конька, который находится в соприкосновении со льдом.

В автоспорте

С появлением высокоскоростных цифровых камер системы фотофиниша нашли широкое применение в автоспорте — им оснащены все места проведения гонок Формулы-1, NASCAR и ряд других мест проведения высокоскоростных гонок. Максимальная скорость съёмки выпускаемой серийно с 2003 года камеры фотофиниша Etherlynx PRO 10K достигает 10 000 кадров в секунду, что позволяет при скорости в 320 км/ч определять порядок прихода при разрыве между болидами чуть более одного сантиметра.

Фотофиниш на скачках и бегах

В тотализаторе — на скачках и бегах — также исторически не обходится без систем фотофиниша. На отдельных ипподромах число систем фотофиниша исчисляется десятками, «цена ошибки» в буквальном смысле очень высока. Также критично важно в этих состязаниях точное определение порядка прихода. Для того, чтобы максимально обеспечить это требование, на финише устанавливается дополнительная (по меньшей мере, одна) система, которая ориентирована на участок финишной черты, где будут финишировать фавориты заезда. Для получения изображения с обоих ракурсов на внутренней стороне дорожки традиционно устанавливают зеркало-отражатель — «пережиток» эпохи фотофиниша требовавшего присутствие человека (но который не мог там находиться). Впрочем, с появлением новых систем многие ипподромы используют также и камеры фотофиниша обоих ракурсов. В скачках первенство обычно определяется по носу лошади, а в собачьих бегах — по носу собаки. Однако даже современные устройства оказываются иногда не в силах определить победителя в тех редких случаях, когда действительно имеет место факт прихода «нос в нос». Но всё же это происходит крайне редко, хотя и практически всегда привлекает внимание местной прессы.

Фотофиниш в фотоискусстве

Фотофиниш по своему принципу действия аналогичен панорамной камере. С появлением камеры EtherLynx PRO с её 4000 пикселей вертикального разрешения и практически неограниченным горизонтальным ряд фотографов-энтузиастов, сотрудничающие с такими спортивными изданиями, как Sports Illustrated и компаниями, как Getty Images, нашли новое «старое» применение для камер фотофиниша — для получения фотографий. Дебют фотокамеры фотофиниша состоялся на Олимпийских играх 2004 года в Афинах.

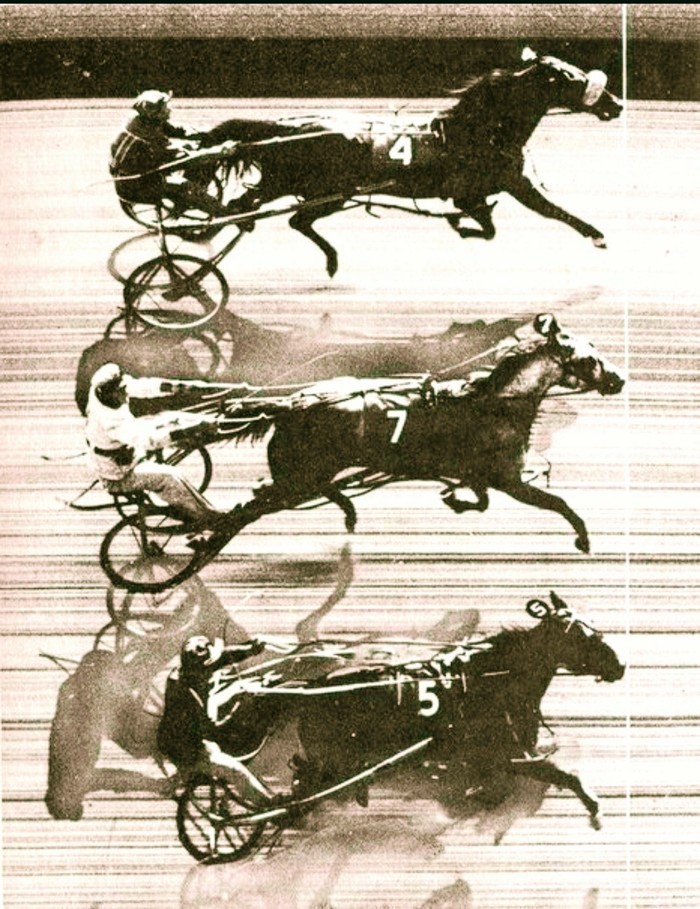

Фотофиниш

В 1954 году, в Соединённых штатах, был сделан этот снимок. Примечателен он тем, что это первая фотография зафиксированного тройного финиша.

Сейчас технологии развились до высочайшего уровня и, думаю, что в наше время точно определили победителя.

Системы фотофиниша многообразны и разноценны. Одни из лучших камер в мире фиксируют до 20000 кадров в секунду, создают настройки света и ветра, а так-же дают возможность растягивать картинку до практически сантиметровых размеров, что позволяет более точно определить победителя.

А в 1954 году, всё-таки кто первый пришел? из этих трёх лошадей.

В Ф1 тоже один раз трое квалу проехали в одно время с точностью до сотой секунды

Где-то уже более половины века используются технологии для более точного результата.

А в футболе до сих пор все решается судейским произволом с девизом «я ничего не видел».

Самый охуенный фотофиниш на моей памяти был на ЧМ по лыжам в 1997 году, когда в комбинированной эстафете Елена Вяльбе на какие-то пару сантиметров опередила Стефанию Бельмондо. В прямом эфире это было охуенно

Зачем эти точности в случае с велосипедистами? У кого жопа ближе к финишной черте,тот и выиграл. Там все четко видно

Ну да, ну да, 20000 кадров в секунду, растягивать картинку. А камеры видеонаблюдения все так же снимают шакалов каких-то.

Ответ на пост «ACCUVEIN – Прибор для визуализации вен»

Когда-то такой ремонтировали. Естественно без экспериментов после не обошлось)

ACCUVEIN – Прибор для визуализации вен

Отражает вены, используя ярко-зеленую проекцию с тремя настройками яркости и обратным режимом.

Сколько он стоит, не удалось нагуглить 🙂

Накачанное тело всего за минуту можно купить всего за 350 евро

Раньше странно было наблюдать, почему при автоматизации бизнес процессов заказчики боятся баз данных

Цепляние за эксель у многих происходит до последнего

Вроде бы уже все, можно отпустить и двигаться дальше. Но нет. Давайте лучше эксель

Потом понял, что они даже по своему правы

Эксель для них это последний бастион, где они еще удерживают ситуацию под контролем. Можно залезть ручками в файл, настроить фильтры, поковыряться. Если надо, то что-то подправить в формулах и связях между таблицами

Переход к базе данных это следующий уровень сложности, знаний для контроля над которым просто нет

Тут они уже нутром понимают, что обратной дороги не будет. Придётся зависеть от этих мутных ИТ-шников, с их sql запросами и прочей магией

А база данных это где?

Еще хорошо если на локальном сервере. По крайне мере может покажут стационарный комп с мигающими лампочками. В мозгах может появится успокаивающая ассоциация, что этот ящик и есть база данных. Тогда его можно в охраняемую комнату запереть и спать спокойно.

А если база данных в «облаке»?

В газетах вон постоянно пишут про хакеров и как из облаков данные утекают

Нет, нам такой прогресс не нужен. Лучше эксель

Тут все надежно, проверено мудростью предков, и есть панацея от всех проблем: ctrl+alt+delete

Разработано прозрачное окно, которое собирает солнечную энергию

ТОП-10 достижений науки и техники в 2020 году

Каким бы сложным и неоднозначным не казался нам 2020 год, он принес немало достижений в области науки и техники, при перечислении которых можно смело добавлять эпитеты типа «самый…» или «первый в мире…».

Представляем вам подборку из топ-10 прорывных научных идей, исследований и технологий, которые по версии нашего проекта Futurycon стали наиболее важными и значимыми в 2020 году.

1. Китай начал эксплуатацию крупнейшего в мире радиотелескопа

В самом начале года Китай запустил в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп под названием FAST. Его строительство было завершено еще 2016 году. Два года у китайских специалистов ушло на тестирование и отладку гигантского астрономического инструмента.

Диаметр тарелки радиотелескопа составляет 500 метров, что позволит ему не только надолго занять первую строчку в книге рекордов, но и заглянуть в самые отдаленные уголки Вселенной. Особенно на этот телескоп рассчитывают ученые, занимающиеся поисками внеземной жизни, ведь его чувствительность примерно в 2,5 раза, а дальность в 4 раза превосходит все другие имеющиеся радиотелескопы.

2. Начало первой миссии по исследованию полярных областей Солнца

9 февраля с мыса Канаверал в штате Флорида стартовал космический корабль Solar Orbiter Европейского космического агентства, который отправился к Солнцу с миссией, в ходе которой планируется впервые исследовать полярные области нашей звезды. Данные, которые корабль будет собирать в течение, по крайней мере, 4 лет, позволят лучше понять, как формируется и поддерживается огромный пузырь плазмы, охватывающий Солнечную систему.

Путь до звезды займет около двух лет. За это время аппарат совершит два гравитационных маневра: один рядом Венерой, а второй рядом с Землей, что позволит кораблю продвинуться к Солнцу на расстояние ближе, чем орбита Меркурия.

В момент наибольшего приближения аппарата Solar Orbiter к Солнцу, на высоте около 42 миллионов километров над его поверхностью, Солнце будет выглядеть в 13 раз ярче, чем с Земли, нагревая космический аппарат почти до 500 градусов Цельсия.

Solar Orbiter является кораблем первой из трех перспективных миссий, которые вместе нацелены на разгадку тайн Солнца.

3. Первый полет частного пилотируемого космического корабля

Илон Маск и его многочисленные компании в течение всего 2020 года множество раз попадали в заголовки СМИ. От многочисленных запусков очередных партий спутников всемирного интернета Starlink до презентаций интерфейса мозг-компьютер Neuralink, от высотных испытаний прототипа корабля Starship до дискуссий по поводу терраформирования Марса, казалось бы в любом прорывном технологическом направлении Маск и Ко знают как и чем удивить. Но все же главным его достижением этого года стоит признать полет в космос первого частного пилотируемого аппарата Crew Dragon, сконструированного компанией SpaceX.

Корабль стартовал 30 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Целью запуска была доставка на МКС двух американских астронавтов — Боба Бенкена и Дага Херли.

4. Впервые зафиксированы быстрые радиовсплески, исходящие из нашей галактики

Быстрые радиовсплески или FRB (от английского fast radio burst) это явление, которое не является чем-то совсем новым для астрономов. Но все предыдущие зафиксированные FRB происходили из отдаленных галактик.

Но в начале мая ученые сообщили, что впервые зафиксировали FRB, которые возникли в нашей собственной галактике. Они проследили источник и выяснили, что мощный импульс миллисекундной частоты, который был обнаружен 28 апреля, испускает нейтронная звезда с чрезвычайно сильным магнитным полем или магнетар под названием SGR 1935+2154, расположенный в Млечном пути на расстоянии 30 тысяч световых лет от Земли.

5. Впервые обнаружены восходящие «вверх» из Земли тау-нейтрино

В начале июня ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА сделали сообщение, которое не просто вызвало интерес в научных кругах, оно стало просто сенсацией для прессы. Дело в том, что результате экспериментов по обнаружению космических лучей, проведенных исследователями с использованием Антарктической импульсной переходной антенной НАСА (ANITA), были зафиксированы тау-нейтрино (тяжелые частицы высоких энергий), которые восходили «вверх» из Земли. Удивительное в этом открытии то, что частицы данного типа не должны проходить сквозь твердое вещество Земли, а следовательно не должны обнаруживаться как восходящие.

Это обнаружение произошло случайно, когда ученые анализировали данные экспериментов, проведенных еще в 2016 году, и могли бы быть интерпретированы как ошибка измерений, но оказалось, что восходящие нейтрино были зафиксированы прибором ANITA не один раз. И этот факт ставит перед учеными серьезную задачу: как объяснить это странное явление?

При этом наиболее простое объяснение, одновременно является и наиболее экзотическим: ряд ученых предполагает, что эти частицы ведут себя подобным образом потому, что они движутся назад во времени, а следовательно могли оказаться в Антарктиде, прорвавшись в нашу Вселенную из параллельной и при этом полностью зеркальной вселенной, в которой даже время течет в обратном направлении.

6. Три отдельные миссии стартовали к Марсу

В течение последней декады июля сразу три страны друг за другом направили свои мисси на Красную планету. И это не совпадение, а результат благоприятного взаимного расположения Земли и Марса, приходящегося именно на этот промежуток времени.

Сначала 20 июля с космодрома Танегасима в Японии при помощи ракеты-носителя H-IIA к Марсу была запущена автоматическая космическая станция Аль-Амаль (что переводится с арабского как «Надежда»), принадлежащая ОАЭ.

Затем 23 июля с помощью тяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан на острове Хайнань к Марсу была запущена китайская межпланетная станция Тяньвэнь-1 с марсоходом на борту.

И наконец, 30 июля в рамках миссии «Марс-2020» с помощью ракеты-носителя Atlas V 541 с космического стартового комплекса 41 ВВС на мысе Канаверал к Марсу были запущены марсоход «Perseverance» и роботизированный разведывательный вертолет «Ingenuity».

Такой энтузиазм в вопросе исследования Красной планеты очень обнадеживает и подтверждает серьезность намерений международного сообщества в деле возможной колонизации Марса.

7. Первое официальное представление инновационного самолета-пули Celera 500L

На протяжении трех лет одной из самых больших интриг в области перспективных авиационных технологий оставался самолет-пуля Celera 500L, информация о разработке которого компанией Otto Aviation впервые просочилась в прессу в апреле 2017 года.

Обстановка секретности, окружавшая разработку с тех пор, и вызывающая повышенный интерес оригинальная форма самолета, превратили его обсуждение в СМИ в настоящее детективное расследование. Журналисты старались из косвенных источников выудить информацию о компании производителе, технических характеристиках и планируемых сроках выхода на рынок.

И вот, в конце лета 2020 года самолет был официально представлен публике. Otto Aviation не только раскрыла информацию о Celera 500L и деталях использования в конструкции самолета технологии ламинарного потока, но также компания поделилась своими планами о разработке увеличенного в размерах на 20% прототипа под названием Celera 1000L.

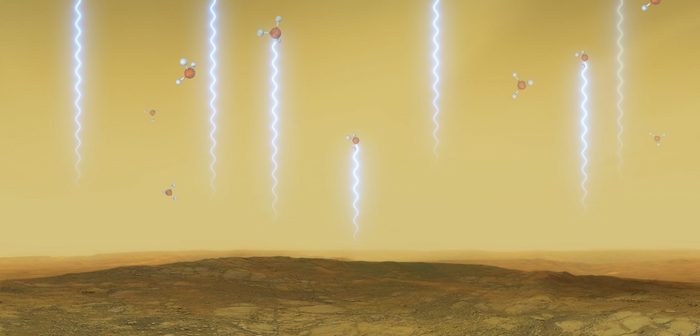

8. Обнаружение фосфинов в атмосфере Венеры

Настоящей научной сенсацией 2020 года стала информация, опубликованная международной командой исследователей под руководством Джейн Гривз из Кардиффского университета в Великобритании, о том, что они обнаружили признаки значительного количества фосфина в атмосфере Венеры. Этот газ без цвета и запаха, может свидетельствовать о возможном существовании жизни на планете, так как в подобном количестве он может появляться в результате разрушения органических веществ.

Ученым еще только предстоит выяснить достоверность полученных результатов и выводов, а также попытаться объяснить, что еще, кроме органики, могло стать причиной высокой концентрации этого газа в атмосфере Венеры.

9. Создан первый сверхпроводящий материал, который работает при температуре близкой к комнатной

В начале октября ученые из Рочестерского университета сообщили, что они смогли создать материал, который обеспечивает сверхпроводимость при комнатной температуре. Ранее это считалось практически невозможным.

Созданный сверхпроводящий материал был получен с помощью взрывного воздействия лазером на смесь углерода, серы и водорода, что позволило уплотнить ее под давлением примерно в 2,5 миллиона раз превышающим атмосферное давление Земли.

Этот материал способен проявлять свои сверхпроводящие свойства при температуре 13,3 °C. Это почти на 40 градусов выше предыдущего рекорда, и это первый в истории случай работы сверхпроводника при температурах выше нуля.

10. На Землю доставлены уникальные образцы космических пород

Сначала 7 декабря на Землю были доставлены образцы космических пород, которые собрал принадлежащий Японскому космическому агентству JAXA аппарат «Хаябуса-2» на астроиде Рюгу. Около 100 миллиграмм проб, полученных в ходе продолжавшейся около года миссии по изучению астроида, были сброшены на Землю космическим кораблем-роботом. 16-ти килограммовая капсула с пробами приземлилась в Южной Австралии.

Теперь ученым предстоит тщательно изучить доставленные образцы. Ученые надеются получить бесценные данные, которые позволят лучше понять эволюцию Солнечной системы и, возможно, приблизиться к разгадке того, как жизнь попала на Землю.

Через десять дней другая порция проб космических пород, но уже с Луны, была доставлена на Землю после завершения одного из самых быстротечных визитов землян на спутник нашей планеты. Аппарат китайской миссии «Чанъэ-5» был запущен 23 ноября, а уже 1 декабря его посадочный модуль прилунился для сбора образцов. В ходе миссии было собрано до 4 кг лунного грунта.

Значимость успеха этой миссии повышает то, что в последний раз лунные породы доставлялись на Землю еще в прошлом тысячелетии, в 1976 году.

Наверное, в 2020 году в научно-технической сфере произошло еще немало того, что следовало бы охарактеризовать эпитетами в превосходной форме. Что-то пока осталось незамеченным, а что-то просто еще ждет своего часа, чтобы получить признание в научных кругах. Одно можно сказать уверенно, несмотря на обстоятельства, поставившие мир в условия новой реальности, энтузиазм исследователей, изобретателей и первооткрывателей из-за этого не уменьшился, и скорее даже возникли новые стимулы к новаторству. И это дает нам надежду на то, что следующий топ-10 по итогам начавшегося года будет не менее интересным и содержательным с точки зрения описанных в нем достижений человечества. Надеемся, что будущее нам это покажет.

NuBike — велосипед без цепи с рычажным приводом

UPD. На сегодняшний день проект закрыт #comment_157663968

На платформе Kickstarter стартовал сбор средств на бесцепной велосипед NuBike. Создатели утверждают, что его рычажная трансмиссия предельно эффективна и меньше нагружает колени и лодыжки велосипедиста. Однако за комфорт придется выложить круглую сумму.

Велосипеды с традиционным цепным приводом долгое время вызывали у создателя NuBike Роджера Паркера негодование. Он считает, что такой тип трансмиссии регулярно выходит из строя, а цепь постоянно пачкает одежду и создает массу неудобств.

К тому же, как считает разработчик, цепная передача требует от велосипедиста слишком много физических усилий, что рано или поздно приводит к растяжениям и травмам.

Для решения проблемы вместо цепного или ременного привода он решил использовать рычаги, которые передают энергию от педалей к заднему колесу. Паркер утверждает, что такая система позволяет развивать большую скорость при меньших физических усилиях.

Как поясняет New Atlas, традиционная шатунная система обладает меньшей мощностью, поскольку уступает по размеру системе рычагов на NuBike. Эта особенность позволяет увеличить мощность и крутящий момент. При этом конкретные технические характеристики и разницу в процентах разработчик не называет.

Известно лишь, что у классической версии велосипеда будет четыре передачи.

При этом создатель проекта подчеркивает, что трансмиссию можно адаптировать к любому типу байка, включая круизеры, детские и горные велосипеды и даже велорикши.

Еще одна особенность велосипеда — это рама из углеродного волокна массой всего 1,3 кг. Общий вес прототипа пока составляет 10 кг, но в дальнейшем показатель уменьшится на 2 кг за счет использования рычагов из магниевого сплава вместо алюминиевого.

За такие деньги можно купить подержанный автомобиль, а если добавить пару тысяч долларов, то хватит даже на дешевый китайский электрокар.

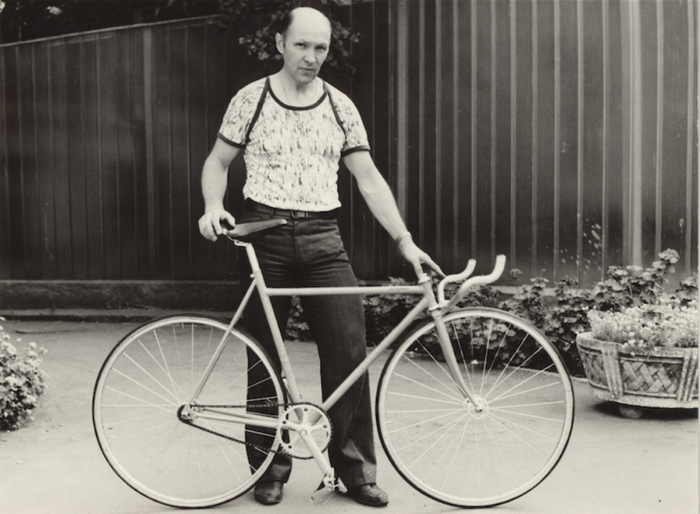

Легендарный Тахион

Представляем спортивный «Тахион» – единственный отечественный гоночный велосипед, получивший всемирную известность. Он был разработан Центральным конструкторским техническим бюро (ЦКТБ) велостроения в Харькове под руководством конструктора Реджинальда Ивановича Воронцова.

ВТА, велосипед трековый аэродинамический 1986 года выпуска с довольно необычным расположением руля: ради уменьшения веса он закреплен прямо на вилке. Велосипед очень легкий, с карбоновыми дисками.

Воронцов пришел в ЦКТБ в 1979 году, чтобы заняться разработкой нового советского велосипеда к Олимпиаде 1980 года («Москва-80»). А после перешел к «Тахиону». Название конструктор придумал сам: в теоретической физике тахион – это гипотетическая частица, движущаяся со скоростью, превышающей скорость света в вакууме.

Воронцов сконструировал полностью оригинальные модели велосипедов, выпускались они очень ограниченным тиражом. В сборке использовались компоненты иностранного производства, например японские трубы и французские цепи. «Тахион» был одним из самых легких велосипедов своего времени и давал заметное преимущество советским велогонщикам.

Впрочем, на самом деле «Тахион» остается суперлегким даже по современным стандартам. В разных вариациях велосипеды весили от 8 до 9 кг. Сегодня самый легкий в мире велосипед весит 2,7 кг, но на таких машинах участвовать в соревнованиях нельзя. Федерации велоспорта по всему миру ограничили минимальный вес велосипеда для соревнований 6,8 кг, поскольку велосипеды весом ниже этой отметки уже не могут гарантировать реальной жесткости и надежности. Получается, что разница в весе «Тахиона» и современных спортивных велосипедов всего 1–2 кг: разработка Воронцова остается современной уже больше 20 лет.

Несколько экспериментальных «Тахионов» выпуска 1981-го имели композитную раму, в которой алюминиевые узлы соединяются углепластиковыми трубами. Это была совместная работа ЦКТБ с НИИ Технического волокна и пряжи в Мытищах. Поскольку НИИ не смогло справиться с серийным производством, свет увидели всего два экземпляра модели. Цена некоторых «Тахионов» составляла 5500 рублей – столько же стоили «Жигули»!

«Тахион» был одним из самых желанных и одновременно недостижимых велосипедов для советских мальчишек. Это в каком-то смысле культ, причем существующий до сих пор, и не только в России, но и на Западе. Энтузиасты по всему миру обсуждают на интернет-форумах «Тахионы», разыскивают рамы, реставрируют их, подбирают новые запчасти и создают уже современные, модифицированные «Тахионы», на которых катаются не на треке, а по городу.

Всего было произведено 450 «Тахионов» в 14 модификациях.

Большое спасибо за внимание!

При желании можете поддержать и посмотреть телеграмм канал https://tele.gs/wheel88mm

Моя жизнь без ограничений. Тренировка груди

Привет тем, кто читает этот пост)

Я занимаюсь 4 года в тренажерном зале со 2 группой инвалидности (диагноз ДЦП). В зал я пришел с весом 45 кг.

Я очень ждал этого дня т.к тяжелая тренировка груди у меня была 2 недели назад и мне было очень интересно узнать увеличится ли вес жима лежа на 15 повторений.

И знаете, я был приятно удивлен. 3 недели я делал жим лежа в Смите 40 кг на 12 повторений. А сегодня я сделал те же 40 кг, но уже на 15 повторений.

Прогресс идёт медленно, но верно1

Да и более мелкие мышечные группы стали прогрессировать. Например трицепс.

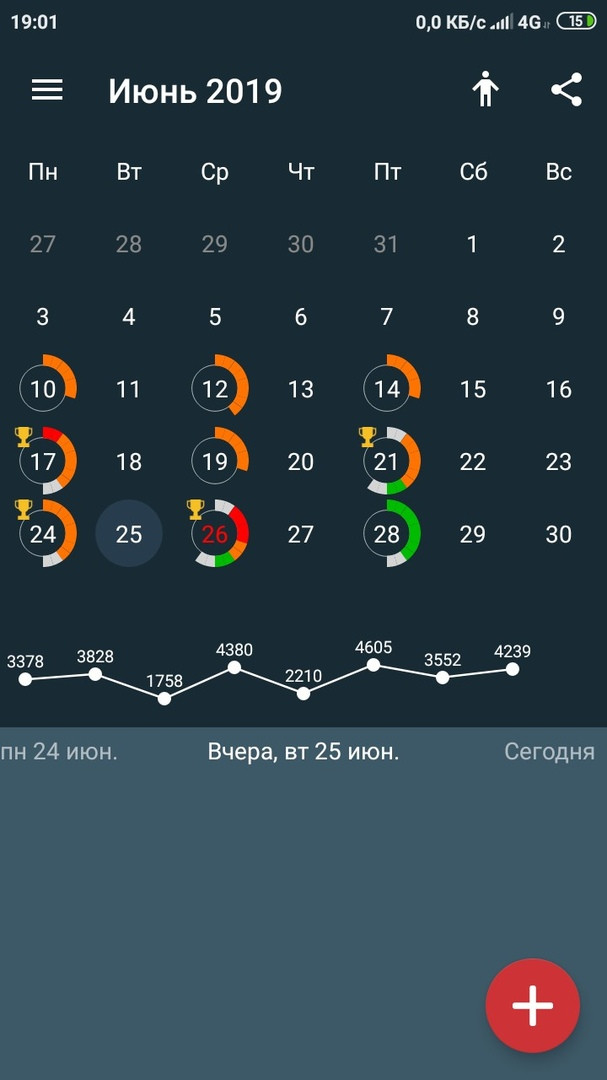

Как вы знаете из моих постов, я регулярно стал заниматься ходьбой в качестве разминки. Меня очень радуют положительные изменения в плане пройденного расстояния за определенное время.

Вот мой прогресс в ходьбе за последнее время:

Сегодня я выполняю среднюю по тяжести тренировку, а в эту пятницу я хочу провести легкую тренировку плеч и трицепсов. Я делал подобную легкую тренировку перед последними выходными и сегодня это почувствовался эффект от совокупности легких и тяжелых тренировок.

Вот как выглядит моя тренировка груди по понедельникам:

Надеюсь, что информация оказалась для вас интересная и полезная, а главное мотивирующая!

Обязательно пишите свои комментарии, я с удовольствие отвечу на все ваши вопросы.

P.S как вы отнесетесь к тому, если я буду скидывал ссылку на мой инстаграмм в конце каждого поста?

Я время от времени выкладываю истории с тренировок и не совсем удобно скидывать их на пикабу. Ссылка конечно есть в моём профиле, но боюсь мало, кто туда будет заходить.

Моя жизнь без ограничений. Изменения за два месяца

Привет тем, кто читает этот пост)

Давно не писал о себе и поэтому решил исправить ситуацию!

Как вы знаете из этого поста я занимаюсь 4 года в тренажерном зале со 2 группой инвалидности. ДЦП, если быть точным.

Что со мной произошло за последние два месяца?

1) В середине июня я начал вести дневник тренировок. И почувствовал положительный эффект уже на вторую неделю. Раньше я сам не понимал зачем его вести, когда ты и сам знаешь свой тренировочный план на неделю.

Но как оказалась вся фишка в распределении легких, промежуточных и тяжелых нагрузок. При помощи дневника, в моей случае это приложение в телефоне я легко слежу сколько дней осталось до полного восстановления мышц после той или иной нагрузки + это позволяет корректировать распределение групп мышц по дням.

Кому интересно задавайте вопросы по поводу тренировок в комментариях, буду рад на них ответить и просто пообщаться.

2) С мая начал заниматься группой физкультурой в местном обществе инвалидов. Мы проводим её каждый день по 15-30 минут с понедельника по четверг.

Кстати, вам будет интересно посмотреть на подобные групповые занятия и на жизнь подобного общества в целом?

3) Мой внешний вид и мои 63 килограмма на данный момент.

P.S Мне идет борода?

В компании Nike придумали способ безошибочно определять размер и полноту стопы при выборе обуви

Компания Nike запустила приложение, помогающее точно определить размер обуви при покупке. Программа называется Nike Fit и рассчитана она, в первую очередь, на правильный подбор кроссовок. «Трое из пяти людей носят обувь не своего размера, – говорит Nike. – Ширина и длина не дают достаточно данных, чтобы подобрать комфортную обувь. Тот размер, который мы знаем, это сильное упрощение сложной проблемы»

Для точного подбора обуви используется популярная сегодня технология дополненной реальности. Ступня сканируется при помощи камеры смартфона, после чего искусственный интеллект производит все необходимые расчеты.

В Nike уверены, что приложение будет полезно покупателям их продукции, а также позволит значительно снизить количество возвратов обуви из-за ошибочного определения размера. В отношении спортивной обуви компания давно уже впереди планеты всей. Еще в 2016 году фирма начала серийно выпускать самозашнуровывающиеся кроссовки, как в фильме «Назад в Будущее».

И легким движением пары тысяч рук стадион превращается.

. превращаятся. в элегантный теннисный корт:

Натыкался много раз на посты о том, как люди начали садиться на диеты, заниматься спортом, ставили себе определённые задачи. типа «Похудеть к лету на 15 кг». Мой опыт начался чуть больше месяца назад.

В начале сентября я подал заявление на работе «По собственному». Мы с женой не бедствуем особо, и ещё летом решили что мне нужно на некоторое время отойти от работы. Вылезти из-за компьютера и заняться здоровьем. Поэтому, руки мои были развязаны и я решил направить расход энергии в мирное и выгодное русло.

Снова за вакансии и теперь уже с головой к делу. Дня три поисков и звонков. И вот, в ВК на странице вакансий моего города натыкаюсь на «Крупной сети бла бла бла, требуются комплектовщики бла бла бла. требования «физичекая выносливость, бла бла бла». Интересно. Позвонил, поговорил спросил про собесеование, на что мне сказали «А вы завтра тогда сразу на стажировку выходите. С собой робу сразу берите. После стажировки выдаём уже свою».

Непривычно вставать в пять утра. Но ничего.