в каком году появились фотоаппараты в россии

Что снимали первые русские фотографы, и Какой техникой они пользовались

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Первый российский фотографический аппарат

Изобретателем российского фотографического аппарата и пионером портретного фотоискусства остался в истории полиграфист Греков. Фотографический аппарат Грекова состоял из трех секций-ящиков. Первая представляла собой камеру-обскуру, вторая отвечала за йодирование пластин, а в третьей пластины уже проявлялись под воздействием ртутных паров.

Единственный снимок с Гоголем и первая фоторетушь

Летописец петербургской жизни

Карла Буллу принято считать в России отцом фоторепортажа и летописцем петербургских будней. Он в числе первых занялся уличными фотосъемками и был единственным фотографом, получившим нагрудный почетный знак «Фотограф Санкт-Петербурга». Сухими броможелатиновыми пластинами, производимыми мастером в собственной лаборатории, пользовались фотографы всего мира.

Булла запечатлел на талантливых снимках самые значимые российские события того периода: спуск «Авроры» на воду, наводнение 1903-го в Санкт-Петербурге, празднование 300-летнего юбилея дома Романовых, революционные события 1917 года. В его собственной типографии отпечатаны открытки со столичными видами. Работы Булла-репортера покупали как отечественные газеты и журналы, так и иностранные, в частности, немецкие печатные СМИ. Выполнял Карл Булла и портретные работы, зафиксировав в веках императора Николая II, Столыпина, Горького, Шаляпина, Кшесинскую и др.

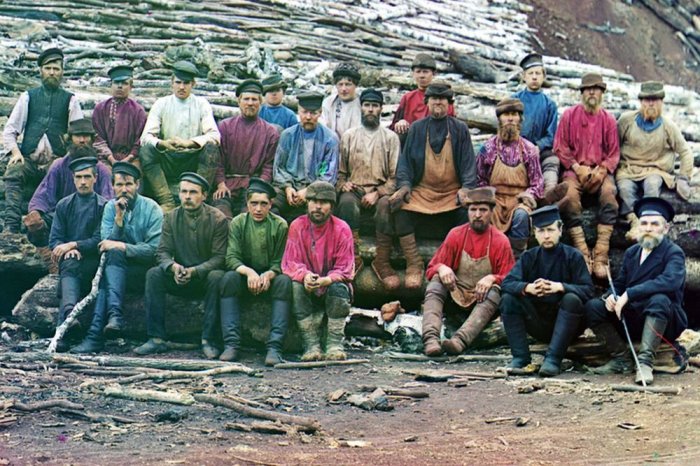

Автор цветных фотографий

В те годы, когда уже черно-белые снимки сами по себе представлялись экзотической редкостью, фотограф-химик Прокудин-Горский разъезжал по просторам Российской империи, создавая цветные фотографии. Сергей Михайлович не являлся первооткрывателем в цветном фотоискусстве, но ему удалось значительно подкорректировать изобретенный Адольфом Мите фотометод, усовершенствовав конечный продукт. Фотограф-изобретатель мечтал создать российскую фотолетопись. В 1909-м Прокудин-Горский на встрече с самим императором Николаем II заручился полной поддержкой первого человека в России, после чего отправился колесить по имперским губерниям.

Для съемок объектов Российской империи фотограф получил от государства специально оборудованный для этих целей железнодорожный вагон, моторную лодку, пароход и автомобиль Ford. Любые другие сопутствующие расходы фотограф брал на себя. Среди фотоснимков Прокудина-Горского есть цветные работы со Львом Толстым и Федором Шаляпиным. По непроверенной информации, снимал он и царскую семью, однако подобные фото его авторства историкам не встречались. По окончании Октябрьской революции уже опытный фотограф Прокудин-Горский отправился жить во Францию, а коллекцию его исторически ценных фотокарточек у наследников выкупила Библиотека Конгресса США.

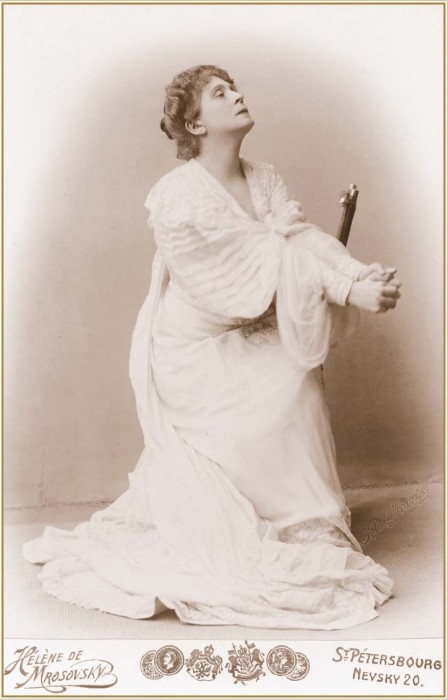

Первая русская женщина-фотограф

Черногорка по происхождению Елена Морозовская (изначально Княжевич) успела поработать и учителем, и продавцом магазина. Свой путь фотографа женщина начинала любителем. После окончания в 1892-м фотографических курсов при научно-техническом общество Санкт-Петербурга продолжила профильное образование в Париже. Вернувшись домой, открыла на столичном Невском проспекте собственное фотоателье. Морозовская была человеком светским, входила в ряды Дамского фотографического кружка при Русском женском взаимно-благотворительном обществе.

Вращаясь в творческих кругах, регулярно снимала литераторов, артистов и художников. Фактически она являлась придворным «светским хроникером», будучи автором серии фото со знаменитого костюмированного бала в 1903-м в Зимнем дворце и большинства театральных премьер спектаклей в начале 20 века. Особенно хорошо ей удавались детские фотопортреты.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

История фотографии в России

Желание сохранить красоту быстротечной жизни создало удивительный вид искусства — фотографию. Ее историю многие сравнивают с увлекательным романом, действие которого разворачивается в декорациях различных исторических эпох и национальных культур. В своем стремлении к созданию точных изображений всего того, что нас окружает, человечество прошло долгий путь от примитивных наскальных рисунков до современной цифровой фотографии. История русской фотографии насчитывает более 160 лет. Русские фотографы, ученые и изобретатели своими открытиями внесли неоценимый вклад в развитие как отечественной, так и мировой фотоиндустрии. В небольшой статье невозможно назвать все имена и события, столь значимые для истории отечественной фотографии. Можно лишь с помощью отдельных штрихов указать путь, по которому шло ее развитие. Но перед этим, наверное, стоит упомянуть о нескольких фактах, без которых фотографии не было бы вообще.

История фотографии в России. Желание сохранить красоту быстротечной жизни создало удивительный вид искусства — фотографию.

Знакомство России с искусством фотографии состоялось в 1839 году. Член-корреспондент Академии наук России И. Гамель отправился в Англию для изучения метода калотипии. Оттуда он выслал в Академию наук подробное описание метода и несколько фотоснимков. В архиве Академии наук до сих пор хранятся 12 калотипов и на некоторых имеется подпись самого Талбота. Из Англии Гамель едет во Францию, где знакомится с Жаком Дагером и под его руководством лично выполняет несколько снимков. Для Академии наук Гамель приобретает аппаратуру и принадлежности для изготовления фотоснимков. В сентябре 1841 года Академия наук получила от Гамеля фотографию женской фигуры, которая, по его словам, была первым в мире фотоснимком, выполненным в Париже с живого человека.

В России благодаря непрерывной работе ученых и изобретателей искусство фотографии развивалось стремительно. На рубеже XIX — XX вв. русские фотографы полноправно участвовали в международных выставках и салонах, состояли членами международных фотографических обществ. При этом их работы получали самые престижные премии и награды.

Первым русским мастером, овладевшим методами калотипии и дагеротипии, стал московский гравер и изобретатель Алексей Греков. В июне 1840 года он открыл первый в России «художественный кабинет» для портретной фотосъемки, применив кресло с особыми подушечками для поддержки головы человека. Это позволяло получать резкие фотографии, в то время как другие фотографы терпели неудачу — выдержка при фотосъемке на солнце длилась 23 мин, а в пасмурную погоду достигала 45 мин. В апреле 1841 года Греков выпустил в свет брошюру «Живописец без кисти и без красок, снимающий всякие изображения, портреты, ландшафты и проч. в настоящем их цвете и со всеми оттенками в несколько минут».

Им был разработан способ повышения долговечности дагеротипного изображения на серебряной пластине при помощи гальванопластики. Кроме того, Греков первым в мире предложил с помощью той же гальванопластики наносить слой серебра на медные или латунные пластинки, что сделало дагеротипию более дешевой и доступной большему числу людей.

Следующим человеком, внесшим большой вклад в развитие русской фотосъемки, стал Сергей Левицкий. Первые фотографии были сделаны им на Кавказе. Его дагеротипы с изображениями Пятигорска и Кисловодска были отправлены на международную выставку в Париж, где получили золотую медаль. В 1847 году Левицкий для удобства наводки на фокус и облегчения фотокамеры начал использовать меха. Он же первым предложил изображать объект фотосъемки на фотографии в двух позах, иногда даже в разной одежде. Например, снимаемый человек разговаривал с самим собой, пожимая себе руку, или играл на пианино и слушал свою игру. Он также одним из первых фотографов в Европе ввел декоративные сменные фоны. Кроме того, Левицкий предложил ретушировать негативы для уничтожения или уменьшения технических недостатков. Для повышения технического уровня в области дагеротипии Левицкий в 1845 году уезжает в Италию. Там он снимает виды Рима и портреты русских художников, проживающих в Италии. По возвращении на родину он становится профессиональным фотографом и 22 октября 1849 года в Петербурге, напротив Казанского собора, открывает дагеротипную мастерскую под названием «Светопись». В 1867 году Левицкий открывает в Петербурге фотоателье, в котором была собрана богатейшая галерея портретов выдающихся русских писателей, художников и общественных деятелей. Здесь мастер проводил опыты по применению в портретной фотографии электрического света и по сочетанию солнечного света с электрическим.

Цесаревна Мария Федоровна с сыном Ники. Сергей Левицкий.

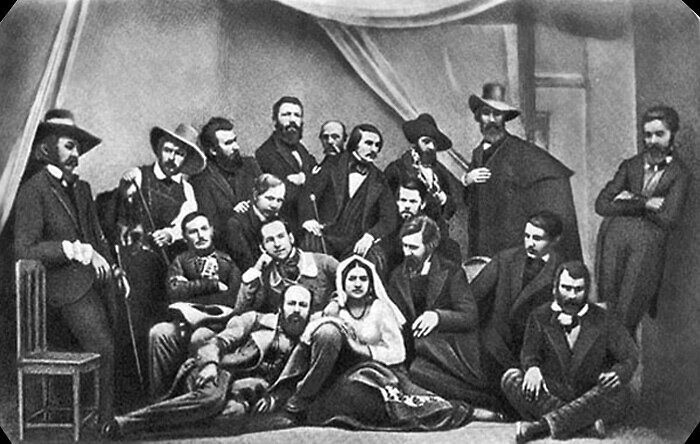

Групповой портрет русских писателей. Сергей Левицкий 1856 г.

Портрет Д.И. Менделеева. Сергей Левицкий. С-Петербург, апрель 1861 г.

Еще одним ярким мастером фотографии, стоящим наравне с Левицким, в гг. был Андрей Деньер, выпускник Академии художеств, открывший в 1851 году в Петербурге «Дагеротипное заведение художника Деньера». Он первым создал альбом, в который вошли фотопортреты известных деятелей русской культуры: путешественников, ученых, врачей, артистов, писателей.

Андрей Деньер Санкт-Петербург.

Поэтесса Зинаида Гиппиус. Санкт-Петербург. Андрей Деньер.

В 1887 году в России появился «Фотографический вестник» — первый журнал, посвященный вопросам фотографии. Идея его создания принадлежала почетному члену Императорского Русского Технического общества Павлу Ольхину. В этом журнале Ольхин помещал не только теоретические выкладки, но и практические рецепты, химические составы и методы обработки фотоматериалов. Все данные, попадавшие на страницы журнала, тщательно проверялись, так как в то время появилось множество шарлатанов, спекулировавших на огромном интересе к фотографии.

В гг. XIX столетия появляется жанр публицистического фоторепортажа. Его основоположником в России стал Максим Дмитриев, открывший в 1886 году свою мастерскую в Нижнем Новгороде. Наиболее известными являются его «Волжская коллекция», в которой представлены фотографии Волги, снятые от истоков до устья в среднем через каждые четыре версты, и альбом «Неурожайные годы в Нижегородской губернии». Он также создал альбом Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года и фотопортреты А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина.

Максим Дмитриев. Типы старообрядцев. Шарпанский скит в Семеновском уезде 1897 г.

Последние годы XIX столетия явились периодом широкого применения фотографии в науке и технике. В связи с этим необходимо упомянуть имя Евгения Буринского — основоположника русской судебной фотографии, с 1894 года — сотрудника Российской Академии наук.

Возглавив в Академии наук лабораторию по восстановлению древних письмен, он разработал уникальный метод выявления угасших текстов, состоящий в многоступенчатом повышении утерянного контраста на документе. В 1843 году при раскопках московского Кремля были найдены 40 документов, относящихся к XIII веку, написанных на сыромятных кусках кожи, на которых специалисты Академии так и не смогли обнаружить ни одной буквы. Оригинальная научная работа, проведенная Буринским по восстановлению «цветоделительным» способом «древних письмен», произвела в научной среде сенсацию.

Климент Аркадьевич Тимирязев был не только крупным ученым, но и фотохудожником, прекрасно владевшим техникой передачи красоты природы на фотографическом снимке. За серию совершенных и великолепных диапозитивов, на которых изображены растения и природа, он был удостоен серебряных медалей в 1895 году на Московской фотографической выставке, а годом позже — на Нижегородской всероссийской промышленной выставке. Кроме этого, Тимирязев, несомненно, являлся крупным мастером ландшафтной фотографии в России.

Климент Тимирязев (1843 — 1920)

Говоря о технических достижениях в области фотографии в России до 1917 года, можно назвать десятки имен русских изобретателей, получивших патенты на оригинальные фотографические приборы и материалы. Например, в 1854 году И. Александровский изобрел стереофотоаппарат. Подполковник российской армии И. Филипенко в 1885 году сконструировал фотоаппарат и устройство для проявления фотопластин на свету, которые помещались в небольшом чемодане. В 1894 году фотограф Н. Яновский изобрел фотографический аппарат, позволяющий представить движущийся объект в виде серии моментальных фотографий, отражающих отдельные фазы движения.

Особенно важным стало применение фотографии в военных целях. Возникновение воздушного фотографирования в России относится к 18 мая 1886 года, когда поручик русской армии А. Кованько в свободном полете воздушного шара произвел фотосъемку с высоты 800 метров в районе Петербурга. Были сконструированы аэрофотоаппараты с объективами, имеющими фокусные расстояния от 21 до 100 см, которые с успехом были применены во время русско-японской войны для уточнения топографических карт. Чуть позже, в 1890 году лейтенант русской армии Н. Апостоли для целей морской фоторазведки сконструировал двухобъективную фотокамеру, верхняя часть которой позволяла осуществлять наводку на резкость по матовому стеклу, а визирование проводилось во время фотосъемки нижней частью фотокамеры. Обе части камеры имели одинаковые фотообъективы, которые были взаимосвязаны между собой кремальерным устройством.

Многие русские фотографы-изобретатели стремились расширить возможности фотографии как вида искусства. В связи с этим необходимо вспомнить Ивана Болдырева. Изучая законы оптики и испытывая различные комбинации стекол, Болдырев достиг большого успеха. Во время поездки в Крым он испытал свой короткофокусный фотообъектив, позволяющий при портретной групповой съемке передавать не только линейную, но и воздушную перспективу, и получил хорошие результаты, о чем и сообщил фотографическому отделу Русского технического общества.

По рекомендации этого отдела фотообъектив Болдырева в 1878 году был испытан в фотоателье фотографа А. Деньера и показал удивительный результат. Однако чиновники отказали изобретателю в отправке «двухдюймового фотообъектива» на Всемирную выставку в Париж. Потерпев неудачу при внедрении в практику своего короткофокусного фотообъектива, Болдырев занялся разработкой гибкой прозрачной «смоловидной» пленки взамен бьющегося стекла, которое являлось основой для фотопластин. Это изобретение демонстрировалось на Всероссийской промышленной выставке в 1882 году, но эксперты, представлявшие бюрократическую верхушку, не заметили его. Кроме того, Болдырев в 1889 году сконструировал точнодействующий моментальный фотозатвор для объектива, который на заседании Русского технического общества в 1889 году был признан «лучшим из всех имеющихся в продаже». С помощью своего короткофокусного фотообъектива и моментального фотозатвора И. Болдырев достиг заметных успехов при фотосъемке пейзажа из окна вагона поезда и портретов.

Фотографии из «Донского альбома» Ивана Болдырева.

Среди фотографов-художников начала XX века выделялся своими жанровыми снимками на темы крестьянской жизни Сергей Лобовиков. Будучи участником многочисленных международных выставок, он удостоился наград на Всемирной выставке в Париже, первой Международной выставке фотографии в Петербурге, Дрезденской выставке (1909), в Будапеште (1910), на Гамбургской фотовыставке. Фотомастер был членом-корреспондентом Дрезденского общества развития фотографии, а в 1910 году стал почетным членом Лондонского фотографического салона.

Домовница. Сергей Лобовиков.

Портрет отца Ф. И. Шаляпина. Сергей Лобовиков.

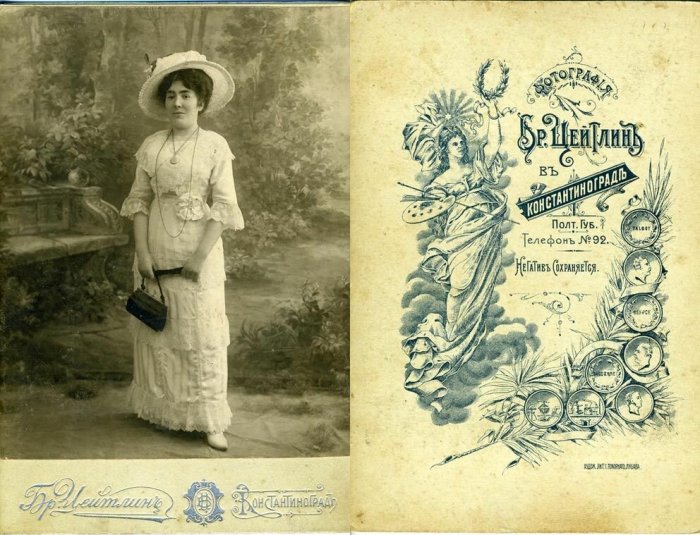

В первом десятилетии прошлого века большой вклад в русскую портретную и жанровую фотографию внесли многие известные и талантливые фотографы: К. Даутендей, В. Каррик, К. Бергамаско, К. Шапиро, М. Панов, Д. Никитин, А. Бунте, М. Ревенский, И. Хмелевский, Н. Чарушкин, А. Карелин, С. Соловьев, Н. Барщевский, А. Трапани, С. Лобинов, К. Булла, Н. Свищов-Паола, М. Наппельбаум и др. В начале XX века в работах фотомастеров все еще заметно влияние живописи. Подтверждением этому служит необычайная популярность в России так называемых «крашенок» (раскрашенных фотографий). Раскраска проводилась вручную с помощью кисти и красок. Она приближала фотографии к любимому народом жанру портретной миниатюры.

Пример раскрашенной фотографии. Федецкий Альфред Константинович

В советское время раскрашивание черно-белых фотографий приобрело определенный смысл. Раскраска, предназначенная для тиражирования, становилась идеологическим инструментом. Ярким примером этому служит «Портрет И.В. Сталина» (фотограф И.Шагин, художник В. Семенов, после 1945 года). Этот портрет был широко известен во всем мире, в СССР он расходился миллионными тиражами. Везде он аннотировался как фотография, но именно живопись художника, сгладившая оспины лица «вождя народов», придавшая ему здоровый румянец и золотистый «божественный» оттенок кожи, формировала образ. Но зритель доверял фотографии, фотографическая основа рождала уверенность в правдивости изображения.

Портрет Сталина. 1952 г. Фотограф Иван Шагин, художник Виктор Семенов

Изготовление крашенок стало своеобразным бизнесом для провинциальных фотографов, которые переснимали старые маленькие фотографии на большой формат и раскрашивали их анилиновыми красителями, удовлетворяя желание заказчиков превратить разрозненные портреты родственников в семейный пантеон. В этих крашенках образ распадался на две составляющие, документальную основу, часто очень неважного качества, и анилиновую розово-голубую идиллию, напоминающую по колориту церковные росписи XIX века.

В конце гг. российская фотография оказалась в том же плачевном положении, что и вся российская культура. Железный занавес наглухо изолировал ее от международной художественной жизни, а внутри страны социально поощряем был лишь соцреалистический фоторепортаж, призванный обслуживать тоталитарную государственную систему. Расцвет «искусства» ретуши фотографии совпал с уходом со сцены всех основных направлений русской художественной фотографии.

Современная российская фотография — понятие непростое. Если фотография советского периода 1970–1980-х гг. еще поддается систематизированному анализу (чаще всего в тесной связи с социальной атмосферой в стране тех лет), то фотография сегодняшних дней до сих пор практически никак не позиционировалась. Между тем, вторая половина гг. является очень важным периодом фотографической ситуации в России.

На это время в жизни страны приходятся перемены, напрямую на ней сказавшиеся: прорыв в отечественное культурное пространство «либеральных ценностей» через современное западное искусство, кинематограф, телевидение, глянцевые журналы. Появилась возможность сравнивать, выбирать и делать выводы.

История фотографии в России. Желание сохранить красоту быстротечной жизни создало удивительный вид искусства — фотографию.

История развития отечественного фотоаппаратостроения. Часть 1

Часть 1. История фотоаппарата. Развитие фотоаппаратостроения в России до 1917 года

Официальная точка зрения на развитие фотографической промышленности в России в дореволюционный период была примерно такой: «В нашей стране до Великой Октябрьской социалистической революции не было фотографической промышленности. Фотографические изделия выпускались лишь несколькими полукустарными фабриками. Хотя нашим соотечественникам принадлежало немало решающих изобретений в фотографии. правящие круги самодержавия тормозили развитие отечественной фототехники. Фотоаппараты, пластинки, бумага преимущественно ввозилась из-за рубежа» («Спутник фотолюбителя», А.Гусев, 1952). Давайте посмотрим, как же на самом деле развивалась (да и развивалась ли?) фотоиндустрия в России до 1917 года.

Благодаря тому, что Российская (Петербургская) Академия наук постоянно следила за развитием науки и техники в европейских странах, в России с фотографией познакомились в год ее изобретения. В числе членов Российской Академии наук был И.Х.Гамель (ординарный академик по кафедре технологии и химии, «приспособленной к искусствам и ремеслам»), обязанностью которого были регулярные поездки за границу с целью получения из первых рук сведений о последних научных открытиях.

Когда в 1839 году Гамель отправился в очередное путешествие, академия наук поручила ему ознакомиться с новыми открытиями светописи, весть о которых уже дошла до Петербурга. В Лондоне Гамель лично от Тальбота в подробностях узнал о его изобретении и приобрел некоторые принадлежности для калотипии. К письмам в Российскую академию наук (май-июнь 1839 года) Гамель приложил полное описание метода Тальбота и несколько снимков.

О способе Дагерра Гамель сообщил из Парижа в августе 1839 года, приложив подробное описание дагерротипии. В одном из писем (15 июля) он заметил: «Я думаю, не нужно указывать Академии наук, что те снимки, которые выполнены во Франции Дагерром, весьма существенно отличаются от английской гелиографии». Любопытно, что в первые годы развития фотографии в России, она называлась чаще «светописью». В 1840-х годах начал свои работы и прославился как большой мастер в области практической фотографии С.Л.Левицкий, лично знавший Дагерра и внесший существенный вклад в усовершенствование дагерротипии. Начиная с 1847 года С.Л.Левицвий, в будущем известный Российский портретист, занимался конструированием фотокамер и впервые предложил использовать кожаный мех между корпусом аппарата и объективной стойкой.

Значение трудов Грекова было бесспорным. Однако иностранные и следовавшие за ними русские историки фотографии XIX-начала XX веков, приписали труды по усовершенствованию дагеротипии целиком зарубежным изобретателям и ученым. Имя Грекова было несправедливо забытым. Между тем это был один из талантливейших изобретателей, проявивший себя не только в светописи, но и в других областях техники.

В первые годы развития светописи (тогда еще дагерротипии) в России увлекались съемкой в основном богатые люди, т.к. это было дорогим занятием. Увлекались кто из тщеславия, кто ради развлечения. С восходом солнца перед достопримечательными сооружениями в городах расставляли свои незамысловатые аппараты фотографы и терпеливо ждали, пока солнечные лучи произведут магическое действие на пластинку. Некоторые петербуржцы выписывали дагерротипные аппараты из Парижа, например, граф Алексей Бобринский. Среди первых фотографов в России были также художники, изобретатели в области техники или предприимчивые ремесленники.

Посетители иногда привозили с собой собственные вещи и даже кресла, в которых располагались привычно, как дома. К спинке кресел обязательно приставляли держатели для головы, иначе нельзя было получить четкого изображения при длительной выдержке.»

Одно из первых крупных фотоателье принадлежало С.Л.Левицкому, который по возвращении из Парижа осенью 1849 года открыл в Петербурге дагеротипное заведение под названием «Светопись». Это была крупная по тем временам по тем временам мастерская. Сотрудники Левицкого выезжали с дагеротипным аппаратом на дом к заказчикам и там производили съемку. И сам Левицкий снимал много и успешно. В 1951 году серию больших дагеротипных портретов и групповых снимков, сделанных на пластинах размером 30х40 и 24х30 см, он отправил на Всемирную выставку в Париж и получил за них золотую медаль. Это была первая золотая медаль, выданная на всемирной выставке за фотографические работы. Журнал «Фотограф»(1864, №3-4) писал о Левицком: «Владеющий ныне в Париже лучшим фотографическим заведением, вполне артистическим, завален и там работою. В этом заведении приготовляется ежедневно до 1500 карточек, и все же далеко не все заказы удовлетворяются».

Издания торговых фирм напоминали больше комбинацию из рекламных блоков и прайс-листов, знакомых нам из современных журналов. Вот, например, одно из рекламных объявлений такого рода: «Бруно Зенгер и К°. С.-Петербург, Невский пр., №25-1. Фабрика и склад фотографических принадлежностей. Лучшие камеры собственной и заграничной работы разных систем. Аппараты для моментальных съемок. Начиная с 3 руб. новейших лучших систем. Специальные модели Зенгера камеры «Россия» и «Ермак». Большой выбор всех принадлежностей для светописи». Далее приводятся объективы, фотопластинки, фотобумаги, магниевый порошок, паспарту.

При этом нельзя забывать, что принадлежности для съемки были тяжелыми и громоздкими. И если в павильонной съемке это не было столь обременительно, то жанровая и пейзажная фотография требовала недюжинного напряжения сил и воли. Поскольку портативных камер не было, то, «отправляясь в экскурсию или путешествие, фотограф брал с собой громоздкий аппарат, тяжелый треножник, черное покрывало. Стеклянные пластинки большого размера тщательно, с осторожностью упаковывались в особый ящик. Нужна была, кроме того, складная палатка для лабораторных работ. Брали еще бутыль с коллодием и склянки с различными солями для очувствления пластинок. Все это имущество погружалось в экипаж. На месте съемки фотограф подыскивал помещение для походной лаборатории или расставлял палатку прямо в поле. В темноте он приготовлял пластинку, заряжал кассету и только после этого мог приступить к съемке» (С.Морозов, «Русская художественная фотография»)

«В те времена, то есть в пору первых успехов фотографии, выдающиеся представители науки считали светопись уже достигшей зрелости. Примечательно в этом отношении свидетельство такого крупного ученого, как химик Н.Н.Бекетов. В публичной лекции, прочитанной им о фотографии в Харькове в 1862 году, Бекетов говорил: «. светопись в короткое время сделала изумительные успехи: быстрота, отчетливость и даже величина фотографических изображений не позволяют почти ничего больше требовать, можно разве только пожелать, чтоб дошли до возможности получать цветные изображения, т.е. чтоб изображение походило на оригинал не только рисунком и тенями, но и цветом».

Несмотря на то, что пластины долгое время плохо стандартизировались (в первую очередь по светочувствительности), тем не менее их качество постепенно возрастало. Если к этому добавить, что оптические характеристики выпускаемых объективов в условиях рынка улучшались, то постепенно стали складываться предпосылки для уменьшения площади негатива. Следствием этого стало уменьшение размера фотокамер и формата негатива: вместо крупных штативных фотоаппаратов многие фирмы стали предлагать «ручные», «дорожные» и т.д. камеры.

С.Левицкий, Н. В. Гоголь в группе русских художников в Риме

С дагеротипа 1845 года.

В 1854 году англичанами Мильхайшем и Спенсером был запатентован роликовый держатель калотипных фотографических слоев. Однако это изобретение до появления броможелатиновых слоев, политых на гибкую основу, имело лишь историческое значение.

В 1855 году французским фотографом Роляйдином была создана ролькассета. Она состояла из двух цилиндров. вращая их, можно было протягивать матерчатую ленту, на которой помещалось 12 листов светочувствительной бумаги, и, следовательно, получать 12 снимков. Однако кассета весила 15 кг и распространения не получила.

Изобретение кассеты для рулонного светочувствительного материала обычно приписывается фирме «Кодак» (1888 год, патент получен в 1889 году). Однако источники периодической печати говорят о другом. Появление камеры с роликовой кассетой для для рулонной негативной бумаги связано с именем Л.В.Варнерке (В.Малаховский) и относится к 1875 году. В дальнейшем В.И.Срезневский и В.П.Сабанеев усовершенствовали конструкцию. В 1881 году Л.В.Варнерке и В.И.Срезневский организовали в Петербурге фотографическую лабораторию «Варнерке и К°» по разработке и производству светочувствительных фотоматериалов.

Во второй половине XIX века в мастерских Н.К.Клячко и А.А.Поликарпова изготовляли штативные камеры с мехом для начинающих любителей. Наводка на резкость осуществлялась перемещением задней (кассетной) части. Экспонирование производилось открыванием и закрыванием объектива крышечкой. В мастерской И.И.Карпова выпускалась штативная камера «Ученик», имевшая пневматический спуск затвора, отрабатывавшего длинную и короткую выдержки. Мастерская И.К.Акимова для начинающих любителей выпускала деревянный складной фотоаппарат на распорках «Дружок» (под пластины 13 х 18 см). Камеры комплектовались объективами от Цейсса и Герца.

«Ручные» («ящичные» или «магазинные») камеры изготавливались на пластины форматом от 4,5х6 до 9х12 см. В них устанавливались простейшие объективы типа мениск, перископ, ландшафтная линза. Затвор в «ящичных» камерах представлял собой либо сектор, либо диск с отверстиями, который приводился в движение пружиной. Выдержки затвора обозначались буквами Z (длительная) и М (моментальная), обычно равнявшиеся примерно 1/30 и 1/60 с. Затвор имел спусковой рычаг. Для определения границ кадра в таких камерах имелось два зеркальных видоискателя: для вертикального и горизонтального снимков.

Репродукционные и павильонные камеры отличались большими размерами кадра (до 50х50 см), громоздкостью, массивными основаниями и высоким качеством исполнения. В их комплект входила осветительная техника и принадлежности. По техническим характеристикам и уровню исполнения эти камеры не уступали зарубежным образцам.

Вместе с тем, V отдел не всегда оказывался на высоте положения. Так, некоторые влиятельные члены отдела не признавали шторного затвора, изобретенного С.Юрковским и медлили ему помочь, поскольку «находили чрезвычайно трудным выполнение его на практике», как сообщалось в протоколе одного из заседаний отдела светописи («Фотограф», 1883, №4). В журнале были помещены публикации изобретателя с описанием созданных им конструкций. Производство подобных затворов было в скором времени осуществлено английскими фирмами Герри и Торнтон Пикар.

Поскольку массового выпуска доступных по цене аппаратов для народа явно не было, а большая часть фотокамер импортировалась из-за рубежа (среднегодовой ввоз фотокамер на рубеже веков составлял около 25 тыс. штук), занятие фотографией стоило достаточно дорого и было недоступно широким массам. Кроме того, нельзя забывать, что для овладения техникой фотографии необходимо было иметь хотя бы минимальный уровень образования.

А вот как развивалось оптическое производство в России в начале XX века: «В 1905 году при Обуховском сталелитейном заводе открылась первая в России государственная оптическая мастерская. Создал ее инженер Я.П.Перепелкин, которому поручили наладить производство прицелов для морской артиллерии.

Почти одновременно с основанием оптического производства при Обуховском заводе правительство заключило договоры с немецкими оптическими фирмами Цейса и Герца на организацию в пределах России двух оптико-механических заводов.)

В 1905 году в Риге открылся филиал завода Цейса, а позднее и Герца. На этих двух предприятиях проходили первую школу будущие зачинатели оптического производства в Красногорске. В.М.Базилевич, Д.А.Пышный, А.Д.Смирнов, В.Ф.Юрге и другие.

Об условиях работы на другом оптическом предприятии Риги вспоминает другой старейший рабочий Дорофей Антонович Пышный:

«У Герца оборудование было похуже. В 1912 году, когда я пришел на завод, там были небольшие станки, которые мы крутили ногами. Работали они по принципу ножной швейной машины».

. Весной 1915 года началось большое немецкое наступление в Галиции, Польше, а позже в Прибалтике. Заводы Цейса и Герца перешли в собственность государства, и их срочно эвакуировали из Риги в Петроград. Здесь оба предприятия объединили. Так вслед за крупным оптическим отделением при Обуховском заводе родилось второе по величине оптическое производство в России.