в каком году построили метро в питере

Метро Санкт-Петербурга — история строительства

Трудно себе представить Санкт-Петербург без метро. Это главное транспортное средство, быстрое и удобное, каждый день им пользуется более трех миллионов человек. Задумались о метро в Санкт-Петербурге еще в 19 веке, но построено оно было в 1955 году, через 20 лет и шесть месяцев после открытия метрополитена в Москве.

Метро в Санкт-Петербурге — история

Еще в 1820 году инженер Торгованов через графа Милорадовича обратился к Александру I с проектом сооружения тоннеля под Невой. Создать внеуличную железную дорогу предлагали и другие инженеры и изобретатели. Только к концу 19 века, когда в Лондоне, Париже и Нью-Йорке появились подземные железные дороги, о метро в Санкт-Петербурге задумались снова. В газетах обсуждались планы строительства, а инженеры спорили о достоинствах и недостатках подземки, хотя в то время в Северной столице не было даже электрического трамвая.

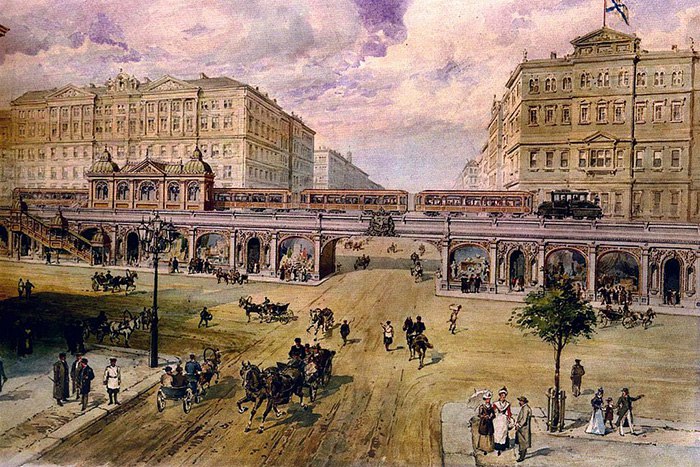

Было разработано несколько интересных вариантов подземки. Так, проект инженера Петра Ивановича Балинского предусматривал строительство шести веток и двух кольцевых линий общей протяженностью 172 км, 11-ти мостов, насыпей и эстакад высотой 5–10 метров. Но эта работа была отклонена Николаем II. А один из проектов был и вовсе забавный, он предполагал осушить Екатерининский канал и по нему пустить поезда.

Надо отметить, что все дореволюционные проекты предлагали строительство в основном эстакадных линий, эксплуатация которых в условиях Петербурга вызывала бы трудности. А для прокладки подземной железной дороги глубокого заложения не было ни материальных, ни технических ресурсов.

Начало строительства метро в Санкт-Петербурге

Открытие метро в Санкт-Петербурге

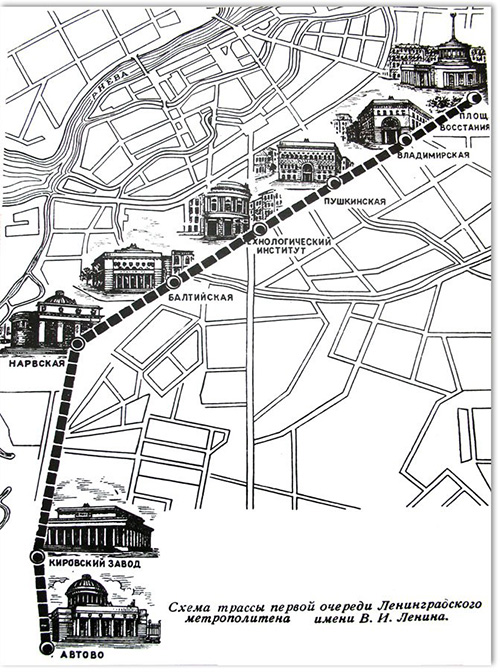

После войны в 1946 году вновь началось проектирование метрополитена, а в 1947 году — его строительство. Через 10 лет 15 ноября 1955 года состоялось торжественное открытие первой ветки метро Санкт-Петербурга. В состав Кировско-Выборгской линии вошли семь станций — Площадь Восстания, Владимирская и Технологический институт, Балтийская и Нарвская, Кировский завод и Автово. А вскоре открылась станция Пушкинская и теперь на метро можно было добраться до Московского и Варшавского, Балтийского и Витебского вокзалов. 1 июня 1958 года первая линия метрополитена была продлена на север и открылись станции Чернышевская и Площадь Ленина, где расположен Финляндский вокзал. Более тысячи строителей за самоотверженный труд получили правительственные награды.

Метрополитен был оформлен в стиле Сталинской архитектуры. По проекту предполагалось изображение вождя на многих станциях, но в период оттепели от этих планов отказались и сохранилось только изображение Сталина на барельефе в вестибюле станции Площадь Восстания.

Метро Санкт-Петербурга в наши дни

В 2011 году протяженность линий метро в Санкт-Петербурге составила 112,54 км. На пяти линиях расположены 65 станций. Линии обычно называют по номерам и реже — по названию

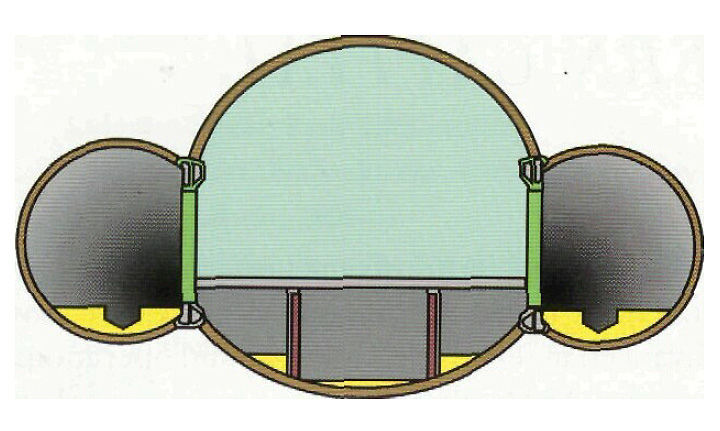

Метро в Санкт-Петербурге имеет 10 закрытых станций или как еще их называют — горизонтальные лифты. Их преимущество — в безопасности, поскольку исключается гибель людей на рельсах, отсутствует шум от проходящих поездов, но главная выгода — более низкая стоимость и сокращение сроков строительства. Недостаток — более высокие затраты на эксплуатацию таких станций. Кроме того, необходимость совмещать в точности двери станции и двери поезда увеличивает время стоянки и как следствие, возрастает интервал движения, поэтому такие станции сейчас не строят.

В 1975 году в метро Санкт-Петербурга появились первые односводчатые станции глубокого заложения, у которых в центре зала расположена платформа, а к боковым сторонам прибывают поезда. Таких станций в Петербурге — 15, а в Москве — одна Тимерязевская.

Возможно, на первый взгляд Метро Санкт-Петербурга покажется унылым и скучным. Приглядитесь и Вы увидите в его оформлении творение талантливых скульпторов и художников, историю России и судьбу многих знаменитых и обычных людей.

Метро Санкт-Петербурга

Петербургский метрополитен до 1992 года назывался Ленинградским ордена Ленина метрополитеном имени В. И. Ленина. Он представляет собой скоростную внеуличную транспортную систему Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Метро в городе на Неве, которое было открыто 15 ноября 1955 года, занимает 2-е место в России по старшинству и величине после метрополитена в Москве.

Петербургский метрополитен в 2015 году осуществил перевозку 741,79 миллионов пассажиров, этот зафиксированный факт определил ему 19-е место в мире по уровню загруженности. Метрополитен в Северной столице России признан самым глубоким в мире по средней глубине залегания станций. Многие станции имеют оригинальное архитектурно-художественное оформление.

Сейчас в метро Санкт-Петербурга действует 5 линий с эксплуатационной длиной в 113,6 км. Количество станций — 67, среди которых 60 подземных станций глубокого заложения, 3 подземные станции мелкого заложения и 4 наземные станции. В обшей системе 11 станций совмещено с вокзалами, железнодорожными станциями или платформами, функционирует линейная система движения поездов с 7 пересадочными узлами, из них — 6 двухстанционных и 1 трёхстанционный.

Петербургский метрополитен был открыт в середине XX века, но его история берёт свое начало гораздо раньше. Данному событию, имевшему место в прошлом веке, предшествовало большое прошлое. К нему готовились в России в течение ещё 2-х предыдущих столетий. Обо всем этом можно узнать, ознакомившись с историческими фактами, изложенными в разделах ниже.

История Петербургского метро

Уже в XIX веке выдающиеся инженеры и техники, учёные и архитекторы, железнодорожники и строители страны вели обсуждения касательно перспективы строительства подземной железной дороги в столице Российской империи. Первые проекты начали разрабатывать в Петербурге ещё, начиная с 1820 года. А между тем тогда в столице России не было даже электрического трамвая. По этой причине и из-за противодействия городских властей никакой из проектов по строительству подземной железной дороги в Санкт-Петербурге так и не был реализован в XIX столетии.

На заре XX века инженер В. Н. Печковский предложил построить в центре Невского проспекта, у Казанского собора дачный вокзал, и соединить его эстакадно-подземной дорогой над Екатерининским и Обводным каналами, и соответственно под Забалканским проспектом с Балтийским и Варшавским вокзалами.

В том же 1901 году инженер Решевский по заданию Министерства путей сообщения разработал 2 варианта проекта, целью которого было соединение линий всех петербургских вокзалов в единый городской узел. Выдающийся инженер путей сообщения П. И. Балинский — один из первых теоретиков российского метростроения предлагал интереснейшие разработки, по одной из которых было возможным строительство 6-ти городских линий, в том числе 2-х больших кольцевых трасс общей протяжённостью в 95,5 вёрст или 102 км. Однако в 1903 году император Николай II отклонил все проекты Балинского, включая и вышеописанный.

Но для этого была веская причина. Почти все дореволюционные проекты разрабатывались по аналогии с Парижским или Венским метро. Но в условиях Петербурга эксплуатация открытых линий было бы сопряжено с большими трудностями. Для климатических, географических и геологических условий города на Неве по большей мере подходило строительство тоннельного метрополитена, притом глубокого заложения. А тогда для осуществления этих целей в Петербурге не было достаточных материальных и технических ресурсов.

Вопрос о проектировании подземного метрополитена вновь хотели решить уже при СССР в 1938 году по инициативе председателя Ленгорисполкома А. Н. Косыгина. Первым руководителем метро назначили начальника Ленинградского метростроя И. Г. Зубкова. В апреле 1941 года были заложены 34 шахтных ствола. Открыть метро планировали в декабре 1942 года. Но все планы смешала война. Во время Великой Отечественной войны пройденные стволы и выработки пришлось затопить. Метростроевцы в эти годы занимались постройкой тупиков, складов, железнодорожных веток и портовых сооружений в осаждённом Ленинграде. В 1944 году погиб И. Г. Зубков.

В 1946 году создаётся «Ленметропроект», руководителем становится М. А. Самодуров. В данном варианте было 2 новых решения: сооружение станций «на горках» и уменьшение диаметра тоннелей по московскому стандарту с 6 до 5,5 м. В сентябре 1947 года было возобновлено строительство ленинградского метрополитена. В декабре 1954 года был создан Ленинградский метрополитен постановлением Совета Министров СССР, 7 октября 1955 года был запущен первый обкаточный электропоезд, 5 ноября 1955 года был подписан акт о сдаче в эксплуатацию 1-й очереди ленинградского метрополитена от «Площади Восстания» до «Автово».

Подземный транспорт Петербурга получил оформление в стиле сталинской архитектуры. Торжественное открытие Петербургского метрополитена состоялось 15 ноября 1955 года. Первое продление метрополитена произошло в 1958 году, когда первая (позже Кировско-Выборгская) линия прошла под Невой к Финляндскому вокзалу. Строительство 2-й — Московско-Петроградской линии началось сразу после открытия метрополитена. 6 лет спустя открылся участок «Технологический институт» — «Парк Победы» вдоль Московского проспекта.

Третья линия — Невско-Василеостровская открылась в 1967 году и к началу 1980-х годов соединила Васильевский остров и центр города с крупными жилыми и промышленными районами на левом берегу Невы. Четвёртая линия — Правобережная открылась в 1985 году. Она начиналась в юго-восточных спальных районах города и лишь в 1991 году прошла через центр города. К моменту распада СССР Ленинградский метрополитен насчитывал 4 линии, 54 станции, 94,2 километра тоннелей.

Пятая линия — Фрунзенско-Приморская появилась на схеме только в 2008 году после открытия станций «Волковская» и «Звенигородская». Как и все метрополитены России и бывших республик СССР, Петербургское метро использует ту же ширину колеи — 1520 мм. Общая длина путей составляет 113,6 км. Петербургский метрополитен располагает сегодня 5-ю действующими линиями, на которых размещены 67 станций, в том числе 60 подземных станций глубокого заложения, 3 подземные станции мелкого заложения и 4 наземные станции. На Правобережной и Фрунзенско-Приморской линиях все станции глубокого заложения. Станции мелкого заложения являются трёхпролётными колонными, а все наземные — крытыми. Навсегда закрытая станция — «Дачное» была единственной наземной станцией открытого типа.

В Петербургском метро — 73 вестибюля, 255 эскалаторов, 856 турникетов. Станции сообщаются с помощью 7-ми пересадочных узлов: 6 подземных пересадочных узлов связывают по 2 станции, и 1 связывает 3 станции: «Спасская» — «Садовая» — «Сенная площадь». Узел «Технологический институт» имеет кроссплатформенную пересадку. Минимальный интервал времени между поездами составляет в среднем 2 минуты и около 1 минуты в «час пик», а количество поездов в сутки — 3106.

Развитие метро по годам

Зарождение Петербургского метро XIX веке

Метро в XX веке, Ленинградский ордена Ленина метрополитен имени В. И. Ленина

Петербургский метрополитен в XXI веке

Рекорды и интересные факты

Работа метро в ночное время

В 2013 году был проведён эксперимент по работе метро в ночное время по выходным дням с 1:00 до 3:00, по 1-му пути — поезд-челнок курсировал между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная», тем самым соединяя 2 берега Невы в то время, когда мосты были разведены. За одни только первомайские праздники того же года было перевезено в ночное время более 1000 пассажиров. Приблизительно такое же количество пассажиров было перевезено в праздничные дни 9 мая. С 31 мая 2013 года участок «Адмиралтейская» — «Спортивная» перешёл на круглосуточный график работы. Интервал отправления ночного поезда-челнока составлял 20 минут. С 15 ноября 2014 года завершилось движение электропоездов по 5-й линии на участке «Адмиралтейская» — «Спортивная» в ночное время с 1:00 до 3:00 часов. С 15 апреля 2015 года снова стали курсировать поезда на перегоне «Адмиралтейская» — «Спортивная» с 1:00 до 3:00, но только в период навигации.

С открытием 2-го выхода на станции «Спортивная» петербуржцы обрели ночную связь Петроградской стороны с Васильевским островом. Сейчас круглосуточное движение поездов Петербургского метро осуществляется по таким праздникам, как Новый год — с 31 декабря на 1 января, Рождество Христово — с 6 на 7 января; Пасха, с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая, «Ночь музеев», День города — 27 мая, «Алые паруса».

На вход и на выход открываются все станции Петербургского метрополитена, кроме следующих вестибюлей: № 1 «Проспект Ветеранов» — выход на Дачный проспект; № 2 «Ленинский проспект» — выход на бульвар Новаторов; № 2 «Площадь Ленина» — выход на улицу Лебедева; № 1 «Московская» — выход на Алтайскую улицу; № 2 «Невский проспект» — выход на канал Грибоедова; «Технологический институт-1»; «Площадь Александра Невского-2»; «Достоевская»; «Спасская».

Минусы метро

При всех рекордах Петербургского метро, стоит отметить, что сеть метро в Северной столице недостаточно развита. Из 18 районов города в 6 — нет метро. Некоторые районы, например, Красногвардейский, Приморский, недостаточно охвачены сетью метрополитена. Ведь только 5 линий метро обслуживают 5-ти миллионный город. Одна линия имеет 10 станций, другая — лишь 8. И до 2018 года открытие новых станций не запланировано.

Генеральный план развития метрополитена был принят в 2008 году, согласно которому до 2020 года должно появиться свыше 30 новых станций. Однако уже в 2009 году стал очевидным тот факт, что средств на проектирование и строительство новых станций в Северной столице не хватит для реализации столь масштабного плана. И он стал утопическим. В 2011 году разработали новую программу развития Петербургского метрополитена на срок до 2025 года.

Согласно постановлению Правительства России № 518 от 20 июня 2013 года помимо прочих объектов инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года должны быть построены в Санкт-Петербурге станции «Новокрестовская» и «Беговая». Но не исключается перенос строительства Красносельско-Калининской линии на более поздний срок.

Для строительства вестибюлей станций метро в Ленинграде потребовалось снести такие храмы, как Церковь во имя Входа Господня во Иерусалим (Знаменская церковь), Церковь Спаса на Сенной, Церковь Косьмы и Дамиана лейб-гвардии Сапёрного батальона.

Не оправдательно для метро Санкт-Петербурга является тот факт, что в отличие от метрополитенов европейских стран, в нём практически не созданы безопасные условия для проезда граждан с ограниченными возможностями: практически отсутствует безбарьерная среда, лифтом оборудована 1 станция — «Парнас», пандусами оснащают только вновь открывающиеся станции, начиная со станции «Комендантский проспект», открытой в 2005 году, но и эти пандусы не позволяют инвалидам самостоятельно и беспрепятственно пользоваться метро. Более старые станции остаются полностью неприспособленными для передвижения людей с ограниченными возможностями. Также пассажиры с детскими колясками и багажом испытывают трудности при пользовании метрополитеном.

Как строили петербургское метро, откуда взялись легенды о гигантских червях и чего мы не знаем о создании «Адмиралтейской»? Рассказывает автор экскурсий по метрополитену

Как выглядел проект наземного метро конца XIX века, что общего у «Маяковской» с хрущевками, почему в 70-х произошел размыв между «Лесной» и «Площадью Мужества» и чем петербургское метро отличается от московского?

«Бумага» поговорила с автором тематических экскурсий и фотографом Дмитрием Графовым об истории и мифах петербургской подземки.

Дмитрий Графов

Автор тематических экскурсий по метро, фотограф

Как создавалось петербургское метро

Нам повезло получить подземку вторыми после Москвы. Но как мы любим рассказывать, на самом деле метро могло бы первым появиться в нашем городе. Известная история — ее использует сайт метрополитена и различные книги — о некоем купце Торгованове, который в 1820 году предлагал построить под Невой пешеходный тоннель и связать тем самым Адмиралтейство и Васильевский остров. Тогда было сказано: выдать рублей 200 золотом из казны и обязать этого мужчину «впредь прожектами не заниматься, а упражняться в промыслах, ему свойственных». Хотя человек обратился в канцелярию с замечательной идеей: сделать тоннель и облегчить всем жизнь.

Сейчас для нас не так очевидно, как бы это облегчило жизнь: подумаешь, предложил тоннель. А тогда, в начале XIX века, как было перейти Неву? Мостов нет. Вернее, есть, но только в летний период — наплавные: взяли условно несколько лодок, прицепили канатами, стянули — вот тебе и понтонный мост. Зимой лед — прекрасно, спокойно можно передвигаться. А как в межсезонье? Если ты купец и у тебя есть, например, мясная лавка, как тебе доставлять товар, как к тебе попадут посетители? Никак. Поэтому возможность круглогодично ходить под Невой была актуальна. Но мы просто не были готовы ни морально, ни технически, ни культурно.

Малоизвестный факт, но первая идея [тоннеля под Невой] появилась гораздо раньше — минимум на шесть лет, когда император Александр I после разгрома Наполеона поехал в Великобританию. Там его познакомили с выдающимися деятелями, которые внесли вклад [в развитие страны]. Среди них был Марк Изамбард Брюнель, который придумал возводить тоннели с помощью не только кирки и лопаты, но и какой-то маломальской механизации.

Сейчас сложно сказать точно, как выглядела эта встреча, но их познакомили, они друг другу изложили какие-то мысли и обсудили возможности развития Санкт-Петербурга. Тогда прозвучала идея построить что-либо под Невой. Есть даже свидетельства, что Брюнель начал разрабатывать проект. Но в связи с кончиной императора реализовать его не удалось. Зато наработки Брюнеля пригодились — и был построен первый пешеходно-транспортный тоннель под Темзой, который впоследствии превратился в метрополитен.

К метро как к транспортной системе подходили очень долго и старательно, но по разным причинам построить его не удавалось. Во многом влияла и политическая, и экономическая обстановка. Город не стоял на месте, транспорт надо было развивать, а одни только конные упряжки сделать это не позволяли. Рядовые жители не всегда могли себе позволить поездку на конном транспорте и ходили пешком, поэтому расстояние от места работы до места проживания в те годы было относительно небольшим.

Прогресс не стоял на месте. Стали появляться новые виды транспорта, такие как конка, омнибус. Омнибус — это, по сути, такая же карета, только удлиненная (для 15–20 человек — прим. «Бумаги»). Следом — конки, которые поставили на рельсы. Затем трамвай. Это предопределило задержку появления метрополитена.

Пожалуй, первыми, кто серьезно подошел к идее проектирования транспорта, были железнодорожники. В 1837 году построили первую железную дорогу: стало понятно, что железнодорожный транспорт — это перспективно и быстро. Железнодорожники стали новаторами идеи метрополитена, но не подземного, а наземного. Кстати, именно в конце XIX века родилась идея, которая потом воплотилась в современном метрополитене: объединить все вокзалы города. Просто тогда это должна была быть сеть наземных линий. В 1955–1958 годах же возвели одну линию [метро], которая объединила все существовавшие тогда вокзалы — от Балтийского до Финляндского.

Был замечательный проект инженера Петра Балинского, который предлагал сделать наземную систему метрополитена — только не с большими паровозами, а с маленькими паровиками, тянущими за собой небольшое количество вагонов. Это был рубеж XIX–XX веков, требовалось колоссальное количество денег, и никто не знал, насколько быстро это окупится. Так что мы не получили метрополитен первыми ни в Российской империи, ни в России.

Связаны ли петербургские станции с закрытыми платформами с гигантскими червями и наводнениями

Мне доводилось общаться с журналистами из Москвы, которые приезжали снимать метро «Маяковская». У таких станций, хорошо знакомых всем горожанам, платформа отделена от путей. Их часто называют «горизонтальным лифтом» или «станцией закрытого типа», много вариаций. Журналистка на полном серьезе подошла ко мне и спросила: «А правда ли, что двери появились из-за гигантских червей, которые на этапе строительства пожирали рабочих, были большие потери и створки ставили, чтобы защитить пассажиров?». Я думаю: надо мной человек шутит? Но это было на полном серьезе. Конечно же, никаких червей-убийц нет — это фантастика.

Вторая байка по поводу этих станций: что они нужны для защиты от наводнений. Тоже нет. Если вода окажется в тоннеле, это вряд ли поможет. Если вода уже там, то на станции она тем более должна быть, потому что станция сообщается с поверхностью эскалаторным тоннелем.

Истина скучна и проста: эти станции строились только для того, чтобы сэкономить советские деньги. Они, как показала практика, оказались раза в два дешевле, а строить их было быстрее и проще.

Первая такая станция — «Парк Победы» — была построена в 1961 году. В то время страной руководил Никита Сергеевич Хрущев (ему же приписывают появление хрущевок — домов более простых и дешевых). По сути, эти станции с дверьми можно назвать подземными хрущевками. Они даже чем-то похожи в оформлении: на той же «Маяковской» есть мелкая мозаика — фасады ранних хрущевок тоже часто покрывали мелкой керамикой. А то, что люди не падают на путь, замечательно, но это скорее побочный эффект.

Ни один город страны эти станции больше строить не стал, потому что опыт показал, что они не очень экономичные в эксплуатации. Построить их дешево, а эксплуатировать дорого. Представьте: уже 50 лет деньги уходят на электричество для дверей. Каждый день они по 400 раз открываются и по 400 раз закрываются. Одна дверца — один мотор, 380 вольт. Сколько электричества нажгли только на работу этих дверей? А сколько денег ушло на их ремонт, на оплату труда специализированных сотрудников?

В 1972 году построили последнюю станцию [закрытого типа] — именно в таком виде от них отказались. Но, как мы знаем, всё новое — хорошо забытое старое. И вслед за Советским Союзом подобные станции, только с другим функционалом, стали повторять во всем мире: Дубай, Париж, Лондон. Но если в нашем случае на таких станциях простенок между дверьми — это несущая стена, то за рубежом это, по сути, бутафорские, порой стеклянные стенки, единственная задача которых состоит в том, чтобы люди не падали на путь. В нашем городе в этом году вновь появится две станции с дверями, но уже стеклянными — это «Беговая» и «Новокрестовская».

О первых «сталинских» станциях в Петербурге

Первые станции петербургского метро часто называют «сталинскими станциями». Несмотря на то, что открыты они были уже после смерти Сталина, основное проектирование велось до войны. Поэтому неудивительно, что их архитектура вобрала в себя всю помпезность, свойственную тому периоду.

Имя Сталина неспроста всплывает в легендах и байках. Станция, которая имеет к этому максимальное отношение, — «Нарвская». В ряде источников — в том числе в «Википедии» — считают, что станция должна была называться «Сталинской». На самом деле нет: такой вариант названия никогда не рассматривался, ни в одном чертеже оно не фигурирует. Были варианты «Площадь Стачек», «Нарвские ворота», но имя Сталина там не присутствовало.

Откуда это пошло? Всё очень просто: на станции по изначальному проекту предполагалось разместить два художественных произведения, связанных со Сталиным: мозаичное панно, которое в итоге было поставлено и находилось там до 1962 года, и горельеф — наверху в наземном вестибюле, там, куда поднимается эскалатор. В центре горельефа должна была стоять фигура Иосифа Виссарионовича Сталина. Но его не поставили. Причем, как я предполагаю, в последний момент фигуру вождя просто не стали ваять: общий антураж сохранился — это группа рабочих, жителей города, которые идут на демонстрацию. Сейчас в центре [панно] безликий, никому не известный мужчина, который несет знамя с надписью «Слава труду», — и все смотрят на него. Но есть фотографии макета оригинального вида композиции, где отчетливо видна фигура вождя.

Что касается других станций, имя Сталина тоже так или иначе проскальзывало. Но не в названиях, а в виде изображения. Это «Технологический институт — 1», где находился металлический медальон, демонтрованный в 1961 году в связи с постройкой перехода. Он сохранен, его увезли в Интерактивный центр истории метрополитена на «Приморской».

Ну и наконец, третья станция, где Сталин был и продолжает находиться, — «Площадь Восстания». Его изображение сохранилось только благодаря тому, что оно малозаметено на фоне Ленина: за его спиной Сталин стоит рядом со знаменем.

Почему случился размыв 1974 года между «Лесной» и «Площадью Мужества»

Тема размыва метро очень многогранна, и с ней до сих пор работают специалисты. Нельзя дать однозначных оценок тому, что произошло, и назвать причины. В этой истории всегда хочется отстаивать добрые имена проектировщиков, метростроителей и работников метрополитена, которые сперва доблестно строили [тоннели], а потом устраняли аварийные последствия в них.

Избежать размыва было нельзя, потому что там находилась подземная река. Когда так говоришь, в головах обывателей возникает река, которая течет и которую можно сверху раскопать. Конечно, нет, это выглядит не так. Я участвовал в одной из работ, связанных с исследованием этого участка, и видел тот грунт — это песок, только очень влажный и с большим давлением. Это как болото или зыбучие пески. Цвет — темно-серый. В нашей стране никто через такой песок никогда тоннелей не проводил, но было понимание: если начать на большой глубине его раскапывать, он просто выдавится, как паста из тюбика. Поэтому [грунт] надо было заморозить.

Прежде всего необходимо пояснить, что аварийных ситуаций было две: первая, когда участок метро только строился в 1974 году, и вторая, в декабре 1995 года, когда было закрыто движение поездов между «Лесной» и «Площадью Мужества».

В 1970-е годы для строительства нового участка метро тщательно провели разведку грунтов. Вердикт оказался печальным: обойти «реку» понизу, то есть под ней, не получится. В этом случае потребовалось бы опуститься на запредельные для всего мира глубины — возникали сложности с увязкой с построенной ранее первой линией, да и пассажирам пришлось бы спускаться на станции с десяток минут. Обход с запада и востока тоже не обеспечивал лучших условий, поэтому приняли единственное возможное в те годы решение: заморозить грунт и пройти через него насквозь по кратчайшему расстоянию.

Для заморозки набурили очень много металлических труб, и по ним организовали циркуляцию специального состава, который замораживал грунт. Специалисты-морозильщики работали несколько месяцев, в результате чего грунт примерз к трубам, обводненный песок превратился в глыбу льда, через которую построили тоннель. Но со временем заморозка отошла, грунт стал отходить — и к 1994 году, спустя почти 20 лет эксплуатации с пассажирами, тоннели стали деформироваться. Условно это можно представить как канатный мост, который висит над рекой и может раскачиваться в стороны. Там было примерно то же самое: «Лесная» и «Площадь Мужества» — это берега, а посередине — провал с песком и жижей, где провисали два тоннеля.

Это стало опасно для пассажиров, и в итоге специалистам стало понятно, что если не закрыть тоннели, то всё может рухнуть. Наверху вследствие этого может просесть Политехническая улица на несколько метров. А там находятся здания, в том числе предприятия, которые работали на оборонку. Решили не дожидаться беды и просто закрыли два тоннеля, предварительно затопив их водой. Вода в тоннелях не позволяла попадать воде снаружи, которая в последние годы уже сочилась. Там до сих пор вода с песком.

Два новых тоннеля проложили в стороне так же, через эту реку. До этого рассматривали много вариантов, в том числе с ликвидацией «Площади Мужества», но выбрали самый адекватный и оптимальный по затратам ресурсов и времени. Пришлось применить уникальную иностранную технологию, которой у нас не было в 70-е годы.

Как и почему так долго строили «Адмиралтейскую»

«Адмиралтейская» — самая глубокая станция города, которая напрашивалась давно. Ее рисовали в проектах еще в 1950-е годы, только она должна была появиться на Невско-Василеостровской линии: между «Василеостровской» и «Гостиным двором». Более того, когда линию строили, там уже оставили два прямых участка тоннелей, которые позволят нашим потомкам построить еще одну станцию, но чуть в стороне. Будет две «Адмиралтейские» и переход между ними.

Об этом жители нашего города зачастую не догадываются, но, когда стоишь на платформе «Адмиралтейской», за стенкой, буквально в паре десятков метров от тебя, проходит третья линия. И, в принципе, если ночью находиться на станции, то можно услышать, как по ней едет поезд. Линии максимально приближены в районе «Адмиралтейской», что в том числе обусловило глубину этой станции.

Ну и вторая причина [глубины расположения «Адмиралтейской»] — это Нева. Надо было проходить ее как можно глубже, чтобы не столкнуться с теми же сюрпризами геологии, что и в районе «Площади Мужества». В 1967 году эту станцию не сдали вместе со станциями зеленой линии, потому что эскалатор было не построить: ни один дом не снести из-за очень плотной исторической застройки, пришлось бы расселить около трех-четырех жилых домов.

Хотели даже сделать лифт, тоже малоизвестный факт: серьезно рассматривали лифт как выход на улицу, на поверхность. Так сделано, например, в Лондоне. Но в нашем городе посчитали это в какой-то степени опасным. Потому что если лифт застрянет в доме, то там застрянет два–три человека — приедет бригада, а человек просто опоздает куда-то на работу. Другое дело, когда застрянет кабина с 30–40 людьми: как они себя поведут? Будет паника или нет? А если есть задымление? Это дополнительный риск. Поэтому не стали делать лифты, пропустили станцию и построили ее практически спустя 40 лет. В том числе благодаря иностранному механизму, закупленному в Германии, который позволил снести не четыре дома, а только один по адресу Кирпичный переулок, 1.

Подземную часть станции очень долго возводили. Сложности возникали в том числе из-за того, что не было возможности опустить материал на станцию простым способом. Его привозили либо поездом ночью, либо со стороны шахты, которая была на углу Загородного проспекта и Гороховой улицы. Представьте, какое расстояние строителям приходилось проходить пешком или ехать по служебной узкоколейке, чтобы привезти материал или увезти, наоборот, разработанную глину в обратную сторону!

Году в 2009-м на станции появилась отделка путевой стены и пассажиры наконец-то почувствовали признаки ближайшего ввода «Адмиралтейской» в строй. Это важное событие произошло в декабре 2011 года. Так закончилась история станции-«призрака», как ее тогда окрестили журналисты городских СМИ.

Как на станции метро «Бухарестская» появилась птичка-синичка

«Бухарестская» не может похвастаться большим потоком пассажиров: домов там немного, но зато есть Автотранспортный электромеханический колледж и торгово-развлекательный комплекс. Большинство учащихся колледжа и жителей окрестных домов знают, что на станции есть небольшое, как говорят, пасхальное яйцо, то есть неочевидный с первого взгляда сюрприз, заранее предусмотренный архитекторами. Это птичка-синичка, сделанная в виде мозаики.

На стенах центрального зала есть мозаичный орнамент, где символично показан осенний лес: канва из оранжево-красных вкраплений и в одном единственном месте — синичка. Я даже слышал, что есть такая байка: если ее находишь, можешь загадать желание. Не могу достоверно сказать, так это или нет, но синичка действительно есть. Разработчик мозаичного убранства — Александр Быстров, замечательный петербургский мозаичист, академик Российской академии художеств. Он участвовал в создании убранства большого количества станций нашего города, введенных за последние 30 лет. На «Спортивной», к слову, его известная мозаика посвящена древнегреческим спортсменам — основоположникам современных Олимпийских игр.

Почему декор станций стал менее нарядным и какие материалы используют в оформлении

Наш метрополитен строгий. Его архитектуру не назвать скудной — она лаконичная. Если залы станционных комплексов на первой очереди впечатляют своим пышным великолепием, то уже у следующих метровокзалов, построенных в 1970-е годы, небольшое архитектурное оформление, какой-то декоративный элемент в торце станции — и всё, этого достаточно. Можно заметить, что после станций первой очереди — от «Автово» до «Площади Восстания» — у нас практически не сыскать люстр или настенных бра. Всё это уступило место закарнизному освещению: это проще в обслуживании, специалистам метрополитена не нужно предусматривать мытье и протирку плафонов. Красота уступила место практичности. Ведь метрополитен должен в первую очередь возить людей.

Кстати, еще один расхожий миф рассказывает о том, что архитектура, помпезность — это очень дорого. На самом деле, вся эта красота в общей стоимости станции метро настолько мизерная, что составляет от 2 до 5 процентов от общей стоимости затрат на возведение нового участка линии метро. Самое дорогое — это построить тоннель, разработать и утилизировать породу, установить бетонные блоки, чугунные и стальные элементы, смонтировать платформы, уложить рельсы и кабели, закупить вагоны.

Есть расхожее мнение, что сейчас стали экономить на отделке станций, — ничего подобного. Например, в случае станций «Комендантский проспект» или «Волковская» у многих горожан есть мнение, что они сделаны из дешевой пластмассы. Эти голубые стены на «Комендантском» или йогуртно-черничные на «Волковской». Нет, конечно же, это достаточно дорогой специализированный материал.

Метрополитен — объект повышенной опасности, который находится под землей и у которого есть определенные пути эвакуации. Это не автобус, который загорелся, открылись двери — и человек выбежал на улицу. Метро нужно еще покинуть. Поэтому самые страшные враги здесь — вода и пожар. И один из важнейших критериев для материалов: чтобы они не горели. Поэтому [в метро] много натурального камня и штукатурки. Пластиком станцию запрещено отделывать: даже если пластмасса не будет гореть, она может плавиться и выделять токсичные вещества, тем самым увеличив риск для людей.

Таким образом, на «Волковской» и «Комендантском», а также на сводах всех новых станций используются композитные материалы, которые не горят. И эти станции не стоили бы дороже, если бы были из гранита или мрамора.

Зачем в петербургском метро строили разветвляющиеся тоннели

Пассажиры нечасто смотрят в окно вне станций: тоннель и тоннель, что там может быть интересного? Но в ряде случаев можно увидеть какие-то уходящие в сторону коридорчики, лесенки, а то и ответвляющиеся тоннели. Например, при движении на север от станции метро «Политехническая» к «Академической», можно увидеть, как в сторону уходит ответвление. Это один из нереализованных пока советских проектов по строительству вилки, то есть раздвоения линии.

В Москве такое уже давно есть на Филевской линии: часть метрополитена идет в сторону «Кунцевской», а часть — в Москва-сити. И ты стоишь и смотришь на табло, куда твой поезд поедет. Нечто подобное было предусмотрено на «Политехнической»: чтобы часть поездов шла до «Комсомольской», то есть сейчас в «Девяткино», а часть — к проспекту Культуры, в сторону Бугров.

Но до этой идеи пока не дошли. В будущем же это разветвление может пригодиться. Потому что построить под землей что-то новое в десятки раз проще, чем пристроить к существующему. Конечно, нашему метрополитену в этом плане далеко до Москвы, но разных заделов очень много. Некоторые из них были использованы спустя 20–30 лет, а некоторые до сих пор ожидают своего часа.

Чем отличается петербургского метро от московского

Метрополитенов в нашей стране, к сожалению, очень мало, а те, что есть, развиты не очень хорошо — и это в том числе касается Петербурга. Так нельзя сказать только, пожалуй, о московском метрополитене, у которого есть все возможности развиваться, и сейчас он делает это колоссальными темпами — лучше, чем в советское время.

В нашей стране семь метрополитенов: в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани. Петербургский метрополитен, конечно, выделяется и не похож на остальные, а также на восемь метрополитенов в странах СНГ. Это глубочайший метрополитен мира, где подавляющее большинство станций находится на глубине более 50 метров.

А строгость и лаконичность — это главные черты, которые в принципе свойственны и ленинградцам, и петербуржцам. Это связано в том числе с культурной идентичностью города. Так как станции разрабатывали наши архитекторы, они тем самым передали общий настрой. У нас нет веселья, этой боярской широты души, как в Москве. Наш метрополитен кажется проще.

В этом плане очень наглядна ситуация: выходишь в Москве на станции «Комсомольская», садишься в «Сапсан», приезжаешь через 3,5 часа в Петербург, садишься на «Площади Восстания». «Комсомольская» при этом — высокая и широченная колонная станция с обилием декора, а «Площадь Восстания» — одна из самых красивых в нашем метро, но она теряется на фоне «Комсомольской», кажется более низенькой, скудной, там меньше архитектурных элементов. Но в ней есть свое очарование.