в каком году образовался забайкальский край

Краткая географическая и социально-экономическая характеристика Забайкальского края

Забайкальский край

Забайкальский край образован 1 марта 2008 года в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.

Забайкальский край расположен в юго-восточной части Восточной Сибири. Территория Забайкальского края на юге и юго-востоке ограничена государственной границей Российской Федерации с Китайской Народной Республикой и Монголией, протяженностью 1,5 тыс. км, на западе и северо-западе – административной границей с республикой Бурятия и Иркутской областью, на северо-востоке и востоке – административной границей с республикой Саха (Якутия) и Амурской областью. Общая протяженность границ Забайкальского края составляет 4770 км.

Площадь Забайкальского края 431,9 тыс. кв.км или 2,5% территории Российской Федерации. Протяженность Забайкальского края составляет с запада на восток – более 800 км, с севера на юг – около 1000 км.

Муниципально-территориальное устройство Забайкальского края включает 410 муниципальных образований, в том числе: 4 городских округа, 31 муниципальный район, 45 городских и 330 сельских поселений, 882 населенных пункта.

Краевой центр – городской округ «Город Чита. Он расположен в 6074 км от Москвы, разница по времени с Москвой составляет + 6 часов.

Территория Забайкальского края подвержена воздействию широкого спектра опасных природных процессов и явлений, в том числе: землетрясений, селей, лавин, ураганов, наводнений, лесных и степных пожаров.

Территория края подвержена сильным ветрам, ураганам, шквалам, смерчам. На большей части края в среднем число дней с сильными ветрами колеблется от 0 до 10 в год. На перевалах, возвышенностях, в долинах рек, на побережье озер число дней с сильным ветром колеблется от 16 до 50. Наиболее подвержены сильным ветрам Борзинский, Оловяннинский, Акшинский, Нерчинский, Карымский, Чернышевский, Тунгокоченский районы.

Ураганы и смерчи (20-35 м/с) распространены на 4% территории Забайкальского края; бури (до 30 м/с), распространены на 12 % территории края.

С периодичностью один раз в 5-7 лет территория края подвергается наводнениям весной, в период ледохода от ледовых заторов, один раз в 7-10 лет территория края в летне-осенний период подвергается поводкам от ливневых дождей. Наиболее часто подтоплениям в летне-осенний период подвергаются г. Чита и отдельные населенные пункты в Читинском, Нерчинском, Сретенском, Шилкинском, Улетовском, Газимуро-Заводском, Красночикойском и Хилокском районах. Общая площадь затопления может составить до 5,3 тыс. кв. км.

Лесной фонд на территории Забайкальского края составляет 34048 тыс. га. Забайкальские леса условно разделены на три природно-климатические зоны: лесостепную, горно-таежную и северной тайги. Свыше 42% лесных массивов относится к высокому и вышесреднему классу пожарной опасности. Пожароопасный сезон на территории края в основном начинается, как правило, с конца марта и заканчивается в сентябре-октябре месяце, в зависимости от погодных условий.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ЧС НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ

— Лесные пожары;

— Паводки;

— Аварии на объектах ЖКХ;

— Аварии на объектах энергоснабжения;

— Аварии на ж/д транспорте;

— Дорожно-транспортные происшествия;

— Техногенные пожары.

Забайкальский край

Из Википедии — свободной энциклопедии

↘ 1 053 485 [6] чел. ( 2021 )

Площадь территории — 431 892 км², что составляет 2,52 % площади России. По этому показателю край занимает 12-е место в стране. Численность населения — 1 053 485 чел. (2021).

Граничит с Амурской и Иркутской областями, Республикой Бурятия и Республикой Саха (Якутия) Российской Федерации. Южная и юго-восточная границы Забайкальского края является государственной границей Российской Федерации с Монголией и Китайской Народной Республикой.

Официальный портал Забайкальский край

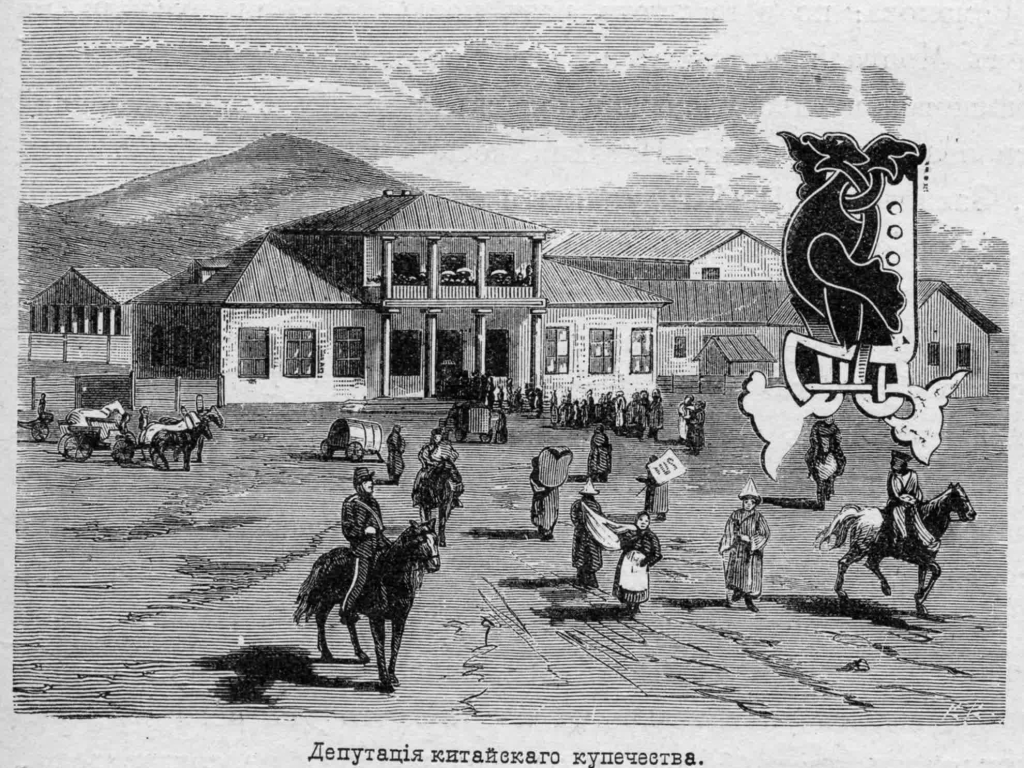

Некоторые археологические находки, обнаруженные на территории Забайкалья, свидетельствуют о том, что древние люди появились здесь порядка 150 тысяч лет назад. Человек современного типа находился на территории края 40 тысяч лет назад, свидетельством чему являются обнаруженные многочисленные памятники и артефакты того периода. Так, при раскопках палеолитического поселения близ станции Толбага найдено скульптурное изображение головы медведя, изготовленное 37 тысяч лет назад, являющееся одним из древнейших произведений искусств Азии. Остатки древних стоянок сохранились буквально в черте краевой столицы города Читы – на Титовской сопке. Позже Забайкалье становится частью скифо-сибирского мира, кочевые племена добывали здесь медь и олово. От древних металлургов эпохи бронзы сохранились открытые шахты, плавильни и многочисленные могильники. В захоронениях культуры плиточних могил обнаружены бронзовые изделия, свидетельствующие о высоком художественном мастерстве кочевых племен. На пороге нашей эры по Забайкалью кочевали племена хунну, именно для защиты от их набегов была построена Великая китайская стена. Позже уйдя из привычных мест, эти племена спровоцировали Великое переселение народов.

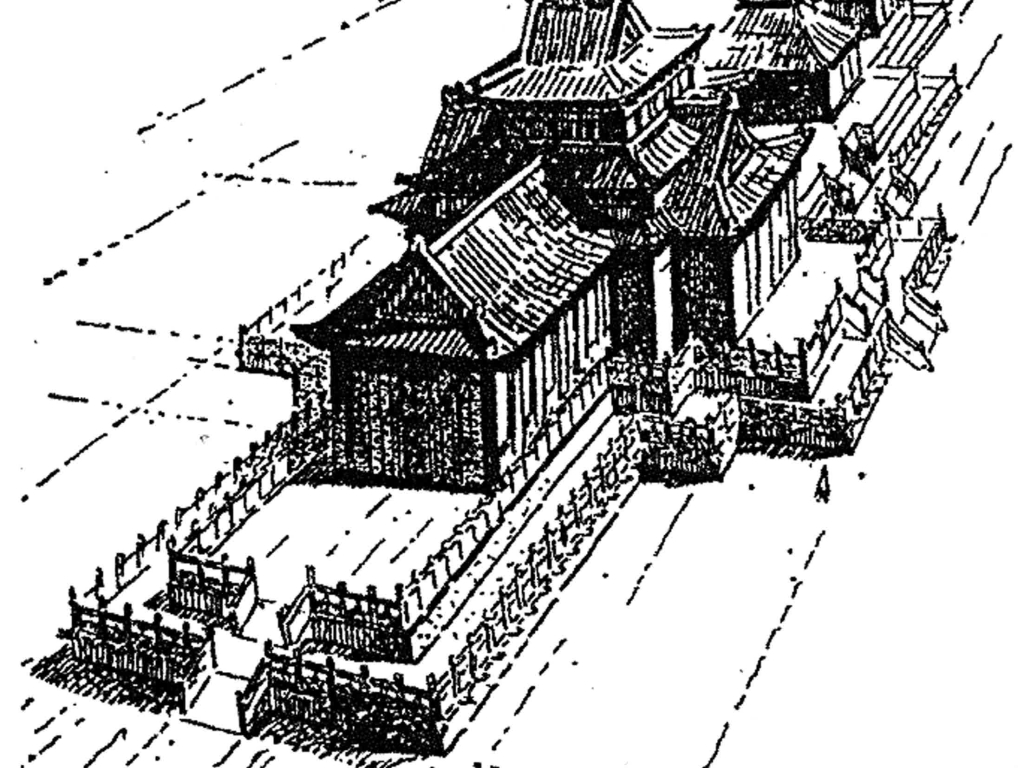

В средневековье Забайкалье становится вотчиной Чингисхана. Памятниками монгольской культуры являются останки Кондуйского дворца, Хирхиринское городище и многочисленные захоронения монгольской знати. В этот период складываются коренные забайкальские этносы бурят и эвенков.

С конца XV века с ослаблением влияния монголов по территории Забайкалья расселяются народности в будущем сформировавшие бурятский этнос, наряду с эвенками считающимися коренным народом Забайкалья. Чуть позже, с 1630-х годов на территории Забайкалья появляются русские первопроходцы. В 1650-х годах на территории, включающей в себя современную Республику Бурятия и Забайкальский край, основываются опорные пункты русских первопроходцев – остроги. Новые территории включаются в систему российского административного устройства с учреждением в 1655 году Нерчинского воеводства. Приобщение к российской цивилизации означало распространение православия, книжной грамоты, пашенного земледелия. В 1712 году близ города Нерчинска освящена первая каменная церковь на Дальнем Востоке – Успенская церковь Нерчинского мужского монастыря основанного в 1664 году.

Опыт народной веротерпимости привел к достаточно быстрому прекращению столкновений и замирению между новым и аборигенным населением. Саввой Лукичем Рагузинским-Владиславичем в 1728 году определена инструкция комиссарам границы легшая в основу политики местной администрации в отношении «инородцев». Позже Забайкальский опыт проявился в деятельности Первой Ясачной комиссии, сформированной именным указом Екатерины II от 6 февраля 1763 года и получил распространение по всей территории Сибири.

На ряду с имевшими существенное значение охотничьим промыслом (добычи меха) и растущего товарооборота с Китаем, приносящих значительный доход казне, в начале XVIII века на территории Забайкалья получает развитие горнорудная промышленность. Именно здесь получено первое отечественное серебро, а затем и золото. В течение XVIII века рудоносные прииски, промышленные учреждения сформировали Нерчинский горный округ, являвшийся вотчиной российской императорской семьи.

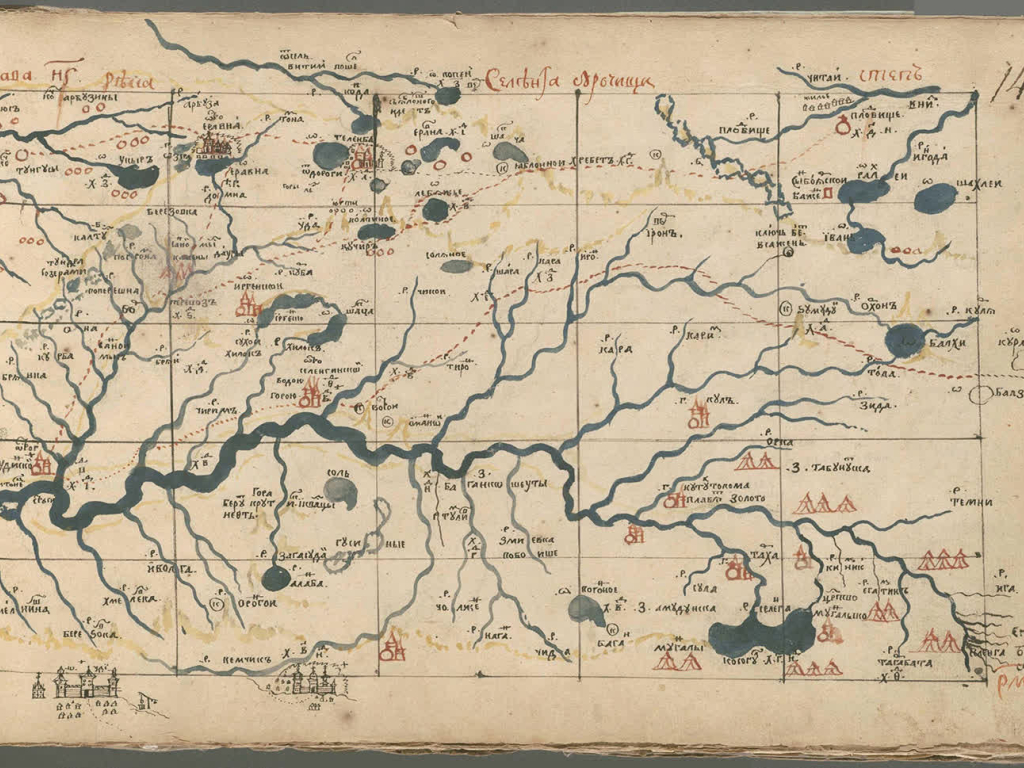

Изучением истории и природы Забайкалья в XVIII веке последовательно занимались три академические экспедиции под руководство Даниила Готлиба Мессершмидта, Герарда Фридриха Миллера, Петра Симона Палласа.

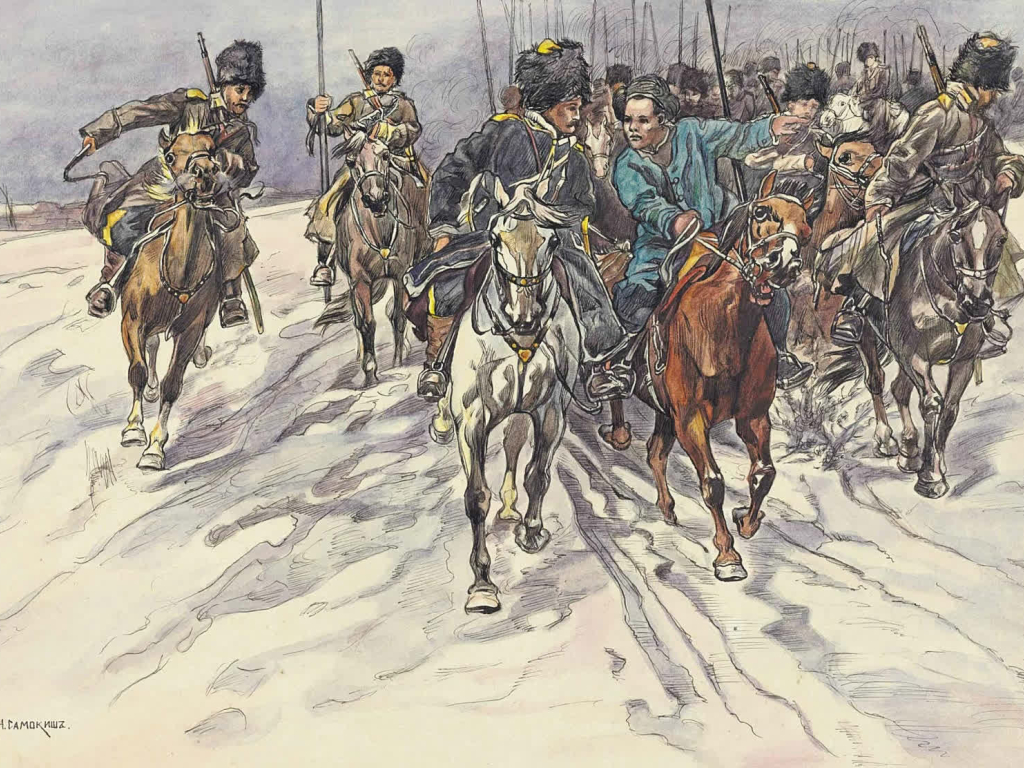

Стремление к дальнейшему расширению государства на Дальний Восток превратили Забайкалье в ресурсную базу этого движения. Генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Николаевичем Муравьевым в 1851 году образовано Забайкальское казачье войско и новая административно-территориальная единица – Забайкальская область, выделенная из состава Иркутской губернии. Столицей области становится Чита, получившая в это время статус города. Силами Забайкальских казаков шло присоединение к России территории Приамурья и Приморья. Свое боевое крещение Забайкальские казаки получили во время Крымской войны (события которой достигли Дальнего Востока) при обороне Петропавловска-Камчатского и залива Де-Кастри.

Большей частью новообразованное Забайкальское казачество состояло из бывших ссыльных. Первый ссыльный в Забайкалье появился одновременно вместе с русской властью: первый нерчинский воевода – Афанасий Пашков сопровождал в Даурские земли мятежного протопопа Аввакума. Со временем Забайкалье стало местом самой крупной государственной каторги и ссылки, в ее тюрьмах за революционную деятельность в разное время пребывали декабристы, гарибальдийцы, писатели-демократы, народники, пролетарские революционеры, эсеры.

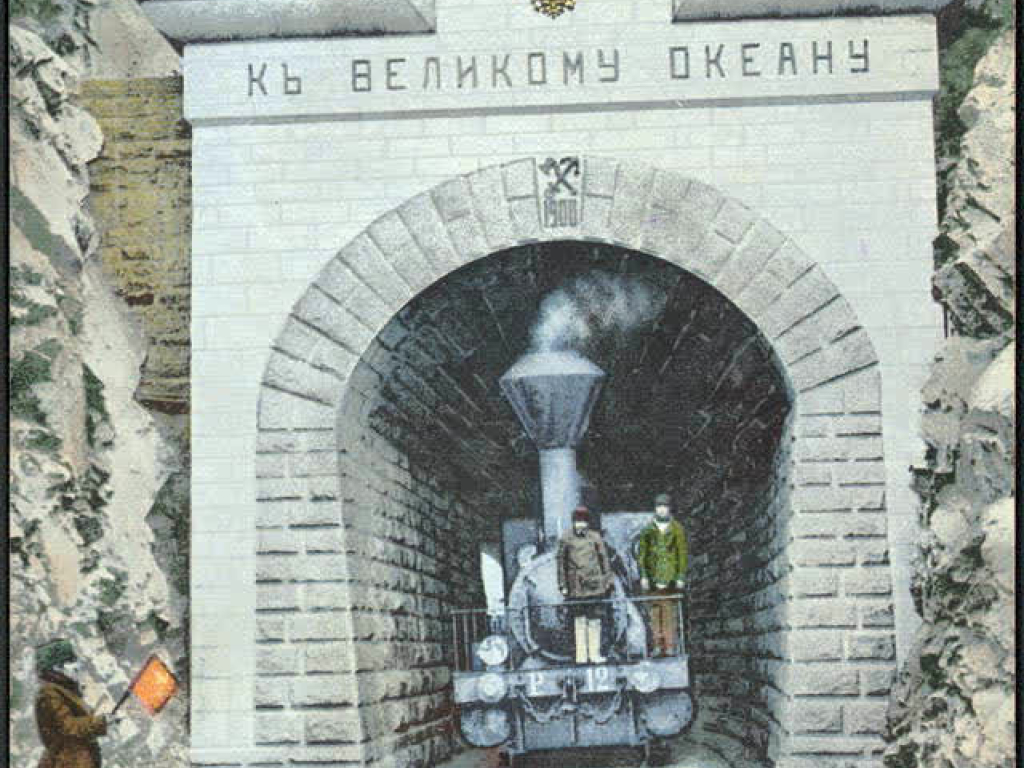

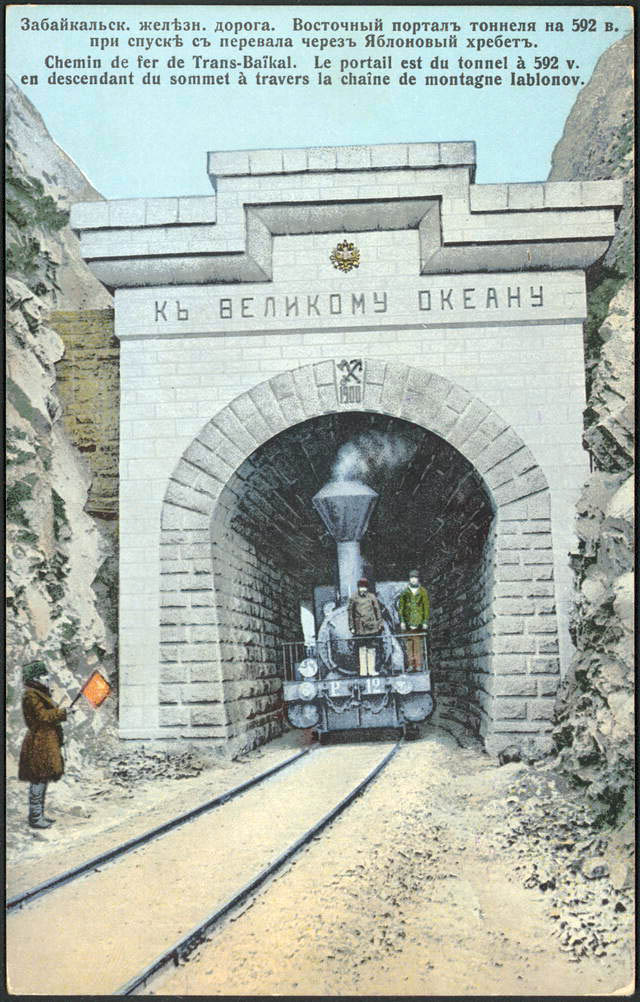

Значительное влияние на развитие региона оказало строительство Транссибирской магистрали. Росли города, возникали новые населенные пункты, увеличивалось промышленное производство. Изменения в экономике способствовали положительным сдвигам в развитии науки, народного просвещения, культуры. Издавались газеты, создавались общественные организации: Забайкальский отдел императорского общества размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты, отделение Приамурского отдела Русского географического общества, Забайкальское отделение Российского Общества Красного Креста, Переселенческий комитет Забайкальской области и др.

В первые пять лет нового ХХ века Забайкалье дважды было прифронтовой зоной 1900-1901 годах в ходе Китайского похода при подавлении Боксерского восстания и в 1904-1905 годах во время Русско-японской войны.

Рост промышленности и строительство железной дороги со службами обеспечения привел к образованию в Забайкалье рабочего класса, среди которого активно распространялись революционные идеи. Ухудшение социальных условий из-за двух войн сделали из Забайкалья яркий очаг российского революционного движения Первой русской революции 1905–1907 гг. – самопровозглашенную Читинскую республику. Восстановить государственный порядок на территории Забайкалья смогли лишь правительственные войска.

Крах белого движения был неминуем, в апреле 1920 года революционными силами в Верхнеудинске провозглашена Дальневосточная республика. На территории Восточного Забайкалья возникла, так называемая «Читинская пробка», когда присутствовавшие в регионе военные силы Японии остались фактически заблокированными действиями революционных сил. В результате Гонготского соглашения достигнута договоренность о эвакуации японских войск. С уходом японских сил регион покинули и белые формирования. Столицей Дальневосточной республики стала Чита. Государство де-юре являлось независимым в нем были объявлены демократические права и свободы и не смотря на ориентацию на Советскую Россию в его экономике присутствовала частная собственность, отсутствовала политика военного коммунизма, что позволило сохранить остатки пострадавшей в ходе гражданской войны промышленной базы региона. Республика просуществовала не долго и выполнив свои основные функции буферного государства при не допущении открытого военного противостояния молодого Советского государства и Японии в 1922 году вошла в состав РСФСР.

В 1930 году велось широкое школьное строительство, создан ряд средних специальных учебных заведений различного профиля. В 1938 году открыт Читинский государственный педагогический институт. Продолжала издаваться газета «Забайкальский рабочий», с 1938 года стала выходить газета «Сталинское племя» – орган Читинского обкома и горкома ВЛКСМ, в 1951 году ее сменил «Комсомолец Забайкалья». С 1934 года началось радиовещание.

Напряженность в отношениях со страной Восходящего солнца обострилось после оккупации последней в 1931 году территории Маньчжурии и создания марионеточного государства Маньчжоу-Го положение на забайкальской границе стало крайне напряженным. В 1935 году с целью усиления военного потенциала создан Забайкальский военный округ. В 1939 году Забайкалье стало ближайшим тылом в боях с японцами на реке Халхин-Гол в Монголии. Тогда Читу посетил будущий маршал Победы Георгий Жуков, по Забайкальской железной дороге шли военные эшелоны, в городе размещались эвакуированные больные и раненные с полей сражений.

В годы Великой Отечественной Войны тысячи жителей области мобилизованы в ряды Советской армии. Положение региона определялось ее нахождением в глубоком советском тылу по отношению к линии фронта с фашистской Германией и вместе с тем в непосредственной близости к Маньчжурии, где была сосредоточена японская Квантунская армия. В сентябре 1941 года на базе ЗабВО создан Забайкальский фронт. Крупные предприятия из-за угрозы Японского вторжения на территорию области не эвакуировали. Местные предприятия перестраивались на военный лад, выпуская продукцию необходимую фронту. В Чите на базе механических мастерских создан завод № 117, наладивший выпуск деталей для самолетов. Читинские железнодорожные мастерские освоили выпуск ручных гранат и огнеметов, овчинно-шубный завод – полушубков военного образца, спиртоводочный завод – горючей смеси. На территории Читинской области развернулась сеть эвакогоспиталей. На средства, собранные и заработанные жителями области, комсомольцами и пионерами, построены танковые колонны «Комсомолец Забайкалья», «Колхозник Забайкалья», авиаэскадрилья «Комсомолец Забайкалья», звено самолетов «Читинский школьник», танки «Таня», «Читинский комсомолец», «Молодой горняк», «Пионер Забайкалья».

В августе 1945 года войска Забайкальского фронта участвовали в разгроме Квантунской армии. С курорта Молоковка близ Читы осуществлялось руководство всеми военными действиями против Японии, позже здесь же содержался последний Китайский император и номинальный глава Маньчжоу-Го Айсиньгьоро Пу И.

В послевоенные годы активно шел процесс восстановления народного хозяйства. В Забайкалье с 1954 года происходит масштабное освоение целинных земель и в 1957 году область за достигнутые успехи была награждена орденом Ленина.

В 1954–1957 годы в Читинской области было освоено 749 тысяч га новых земель. Поголовье овец в 1957 насчитывало 2 миллионов 600 тысяч, была выведена новая забайкальская тонкорунная порода овец. Активно ведутся геолого-разведочные работы, создается основа для дальнейшего развития горно-рудной промышленности.

Начиная с 1960 года в области ведется активное жилищное строительство, возводятся объекты социально-культурного назначения. В 1958 году начато строительство Читинской ГРЭС (ТЭЦ-1), в 1966 году – Камвольно-суконного комбината в Чите. В 1957 на базе Читинского электромеханического завода открыт Читинский машиностроительный завод, на базе Кенонского ремонтно-механического завода – Читинский станкостроительный завод, в 1962 году в пгт. Оловянная – Забайкальский завод подъемно-транспортного оборудования, в 1963 году в Чите – Силикатный завод. Значительное развитие получил автотранспорт и авиация.

С 1975 года идет освоение Читинского участка Байкало-Амурской магистрали, в 1984 году на ст. Куанда уложено «золотое» звено, символизирующее окончание строительства. В 1994 году завершена электрификация главного хода Забайкальской железной дороги.

В 1990-е годы в связи с кардинальными политическими изменениями в стране возникла новая структура управления, в т.ч. на областном уровне. В 1998 году ЗабВО преобразован в СибВО.

С начала 1990-х годов началось реформирование экономики Читинской области и изменение форм собственности, которое происходило очень болезненно и сопровождалось резким спадом производства, закрытием многих ведущих предприятий, снижением уровня жизни населения, ростом социального напряжения. Значительные сложности испытала бюджетная сфера, имели место акции социального протеста. Обострились экологические проблемы. В конце 1990-х годов положение стабилизировалось, а в начале ХХI века наметились положительные изменения. В результате референдума путем объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа 1 марта 2008 года образован новый субъект Российской Федерации – Забайкальский край. В настоящее время Забайкальский край входит в состав Дальневосточного федерального округа.

Период в 350 лет российской истории на территории Забайкалья оказался богатым на события, приведший к взаимообогащению самых разных культур и народов.

Первый губернатор Забайкалья, при котором «Чита росла, как гриб»

В этом году исполняется 170 лет со времени образования Забайкальского казачьего войска и Забайкальской области с центром в Чите. Первое было создано по императорскому указу 17 марта 1851 года. Вторая образована указом правительствующего сената, утверждённого императором 17 июля того же года. Оба решения сыграли огромную роль в развитии Забайкалья и Читы.

Первым военным губернатором (а до 1917 года Забайкальской областью руководили именно военные губернаторы) был Павел Иванович Запольский (1797–1860), возглавлявший огромную территорию в 1851–1855 годах. О нём, его окружении и его времени и сегодня известно достаточно мало. Больше всех о нём поведал, пожалуй, человек, претендовавший на звание его «тайного советника» или «серого кардинала», живший в ссылке в Чите декабрист Дмитрий Иринархович Завалишин. Однако его мемуары, вне всякого сомнения, весьма субъективны.

Но вся та информация, что была наработана уже в постсоветский период историками и краеведами, позволяет более объективно взглянуть и на первого губернатора, и на его «адмирала».

«Старый служивый»

«Запольский был старый служивый, — писал о нём Дмитрий Завалишин. — Он прослужил 40 лет в военной службе, из которых последние 12 лет командовал Бутырским пехотным полком, приведённым им, по свидетельству самого государя, из самого расстроенного в самый блестящий вид, и был послан в Сибирь по выбору великого князя Михаила Павловича как лучший знаток военного дела.

Он вполне знал и военную службу, и военную администрацию, и военно-судное дело, тогда как ни Муравьёв и никто из его приближённых ничего тут не смыслили. Поэтому очень понятно, что при преобразовании и устройстве военной части в Восточной Сибири Запольский был человеком необходимым; а что он делал всё дело хорошо, это и Муравьёв должен был засвидетельствовать, и по его представлению Запольский получил награду даже высшую, чем сам Муравьёв (Запольскому дана была Анна с короною, тогда как Муравьеву — просто)».

Теперь можно «расшифровать» этот пассаж. Родился Павел Иванович Запольский в 1797 году, то есть в 1851 году, когда он прибыл в Читу, ему было 53 или 54 года. Завалишин был младше его на семь лет, но тоже для новой столицы Забайкалья был стариком, так как средний возраст чиновников и служивых казаков, составлявших большинство жителей Читы, был тогда примерно 24 года.

Образование Запольский получил в Дворянском полку. С 1814 года был унтер-офицером, участвовал в заграничных походах в Европу, когда окончательно были разгромлены войска Наполеона. В 1831 году, уже будучи офицером, участвовал в подавлении польского восстания. В официальных биографиях сказано, что до 1849 года он командовал Бутырским пехотным полком. Но вот в списках командиров этого полка он… не значится. Называется три полковника и два подполковника, командовавшие 66-м Бутырским пехотным полком в 20–40-е годы 19 века. Дольше всех командовал им (с 1819 по 1830 годы) полковник Фёдор Фёдорович Дуров.

В родословной Запольских можно найти информацию о том, что Павел Иванович Запольский, будучи подполковником, служил в Московском пехотном полку, но тоже не командиром. Откуда Завалишин взял приведённую информацию, можно только гадать. В 1849 году Запольский был назначен командиром 3-й бригады 24-й дивизии, дислоцированной в Восточной Сибири. Её штаб располагался в Иркутске, в то время как штаб дивизии находился в Тобольске. Все её четыре батальона были разбросаны по территории огромной Восточной Сибири (от Красноярска до Камчатки).

Его-то по предложению генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева (ещё не Амурского) и назначили первым военным губернатором только что созданной Забайкальской области. Более того, именно ему довелось огласить для немногочисленных жителей Читы императорский Указ об образовании области и придании их деревушке статуса города и центра этой области. Это подробнейшим образом было описано Дмитрием Завалишиным, который и тут не преминул подчеркнуть свою особую роль в этом событии.

И прежде, чем перейти к описанию этого исторического события, несколько слов о наградах. Завалишин либо не знал, либо сознательно вводил будущих читателей в заблуждение, когда написал, что тому была «дана была Анна с короною, тогда как Муравьеву — просто».

Орден Святой Анны с короной был 2-й степенью этого ордена. Так вот, Николай Муравьёв-Амурский был награждён всеми тремя степенями этого ордена — в 1829 году 3-й степени, в 1838 году — 2-й и в 1850 году (то есть ещё до назначения Запольского губернатором) — 1-й. А вот в 1854 году генерал-губернатора Муравьёва наградили одним из самых высших орденов империи — Святого Александра Невского, пожаловав в 1856 году алмазные знаки к этому ордену. Запольскому награда такого уровня и не снилась.

На месяц позже

Итак, сенатский указ об образовании Забайкальской области с центром в Чите был подписан 17 июля 1851 года. Предполагалось, что за пару месяцев курьер доставит его на место. И в начале сентября генерал-губернатор Николай Муравьёв лично прибыл в Читу, как написал Завалишин, «открывать новоучреждённые город и область». Предполагалась сделать это 21 сентября. Почему именно в этот день? Чтобы, по словам опять же Дмитрия Иринарховича, высоко оценивая роль и значение для этого события именно Завалишина, провести это в день его именин (не путать с днём рождения, который у Завалишина был 13 июня).

Но доставка документа запаздывала. И генерал-губернатор, прождавши «понапрасну в Чите указа Сената», вернулся в Иркутск, поручив провести церемонию только что назначенному военному губернатору Ивану Запольскому.

Церемония прошла 23 октября в Михайло-Архангельской церкви (Церкви декабристов). Там Иван Павлович и огласил это исторический для нашего края и города документ. «После обедни и молебствия военный губернатор со всем штабом отправился для открытия присутственных мест (так назывались в те времена государственные учреждения — авт.), а оттуда со всеми военными и гражданскими начальниками и с тремя своими адъютантами приехал ко мне, — со скромной гордостью писал Завалишин, — для поздравления; вместе с ним явилось и духовенство и пропело мне многолетие».

Как завершился этот день, автор мемуаров уже не описал. Следующий абзац был посвящён его прозвищу, которым бывший морской офицер явно гордился.

«Адмирал» читинских сопок

«Закипела в Чите необычайная деятельность, — писал Завалишин и в подтверждение цитировал письмо генерал-губернатора, — «Дмитрий Иринархович делает просто чудеса, — писал Муравьев к Казакевичу. Чита растёт, как гриб; ваш адмирал умеет как-то ставить всё сразу на своё место». И это действительно была правда…»

Будущий контр-адмирал Пётр Казакевич (1814–1887) был подчинённым легендарного Геннадия Невельского и соратником Муравьёва-Амурского. Позже он стал военным губернатором Приморской области.

Будущий морской офицер Дмитрий Завалишин был сыном генерала Иринарха Ивановича Завалишина. С 1803 года тот служил в Астрахани, где в 1804 году и родился Дмитрий. Отцом будущий узник гордился.

«Я родился 13 июня 1804 года в Астрахани, именно в то время, когда отец был в самом апогее своего значения и доверия, — так начинал он в «Воспоминаниях» главу «Детство и отрочество». — Он был не только главным военным начальником в Астрахани и инспектором всей казанской инспекции от Каспийского моря до Чёрного и, по особому доверию государя, покровителем всех торговых людей и организатором быта и управления калмыков. Ему не было ещё 30 лет, когда он был уже генералом, шефом полка, называвшегося по его имени и пр., а в эпоху моего рождения имел уже и орден Анны 1-й степени, что всё было тогда большой редкостью».

Детство у него прошло в имении их семьи в Казанской губернии. В 1816–1819 годах Дмитрий обучался в Морском кадетском корпусе. В 1817 году как один из лучших воспитанников корпуса совершил своё первое морское путешествие — по Балтийскому морю на бриге «Феникс». С 1819 года мичман Завалишин стал служить на Балтийском флоте. Самым ярким событием в его «додекабристской» жизни стало кругосветное плавание на фрегате «Крейсер» в 1822–1824 годах.

По возвращении на Родину принял участие в деятельности Русско-Американской компании, сблизившись в то время с Кондратием Рылеевым. Однако членом ни одного декабристского общества он не стал. Не участвовал не в одном восстании. Но, проявив гордыню, заявил на допросе, что был согласен с «умыслом цареубийства». В итоге и оказался на каторге.

Понятно, что он тяготился своим положением ссыльного, а потому и активно участвовал, пусть и неофициально, во многих административных делах, особенно после того, как Чита стала столицей новой области.

Иван Запольский сблизился с ним, что вызывало недовольство части чиновников и офицеров, близких к генерал-губернатору. Они, писал Завалишин, «желая разрознить Запольского со мною, старались задеть его самолюбие, называя меня в его присутствии, если случалось говорить обо мне «Ваш начальник штаба, ваш вице-губернатор» и пр., то Запольский, выведенный из терпения, сказал им наконец: «Эх, господа, что вы это притворяетесь?

Для меня слишком много было бы чести и пользы, если бы в самом деле Дмитрий Иринархович мог быть у меня начальником штаба или вице-губернатором. Вы думаете задеть моё самолюбие, приписывая ему эту роль и намекая на то, что я подчиняюсь ему. Но если уже приписывать Дмитрию Иринарховичу какое-нибудь звание, то зачем тогда скрывать правду? Назовите его уже настоящим именем, наместником, потому что сам генерал-губернатор подчиняется ему и не только без его указаний ни в чём обойтись не может, но даже служит ему вместо полицейского десятника».

Понятно, что Завалишин всё это мог записать со слов самого Запольского. А вот действительно ли тот этот говорил — это вопрос. Ведь он мог тем самым навредить своему сыну, служившему адъютантом генерал-губернатора Муравьёва.

На стыке эпох

Служба Ивана Запольского военным губернатором Забайкальской области пришлось на стык не просто двух правлений (Николая I и Александра II), но двух эпох в российской истории. Именно в эти годы шла активная подготовка к тому, чтобы присоединить к России Дальний Восток.

Именно с этой целью и было создано Забайкальского казачье войско. А пополнить его можно было за счёт того, что, благодаря горному инженеру Ивану Разгильдееву, который применил на золотодобыче новую технику, освободилось большое количество рабочих.

А кроме того, было добыто большое количество золота, что позволило организовать в эти же годы два сплава по Амуру. Правда, как известно, не обошлось без трагедии. Эпидемия тифа унесла в 1850–1851 годах большое количество жизней. За это либеральная общественность всячески заклеймила Разгильдеева. А вот то, что в 1853 году тиф уносил жизни в Чите, как-то забылось…

А когда в 1853 году началась Крымская война, которую некоторые историки называли самой первой мировой войной, генерал-губернатору Муравьёву потребовалось организовать оборону Камчатки и других территорий Дальнего Востока. В боях там участвовали и забайкальские казаки.

Но и золото, и амурские сплавы, и оборона Дальнего Востока — это были дела Муравьёва. А что же первый забайкальский военный губернатор? Содействовал укреплению вооружённых сил, которых тут было немного, а также только созданного Забайкальского казачьего войска.

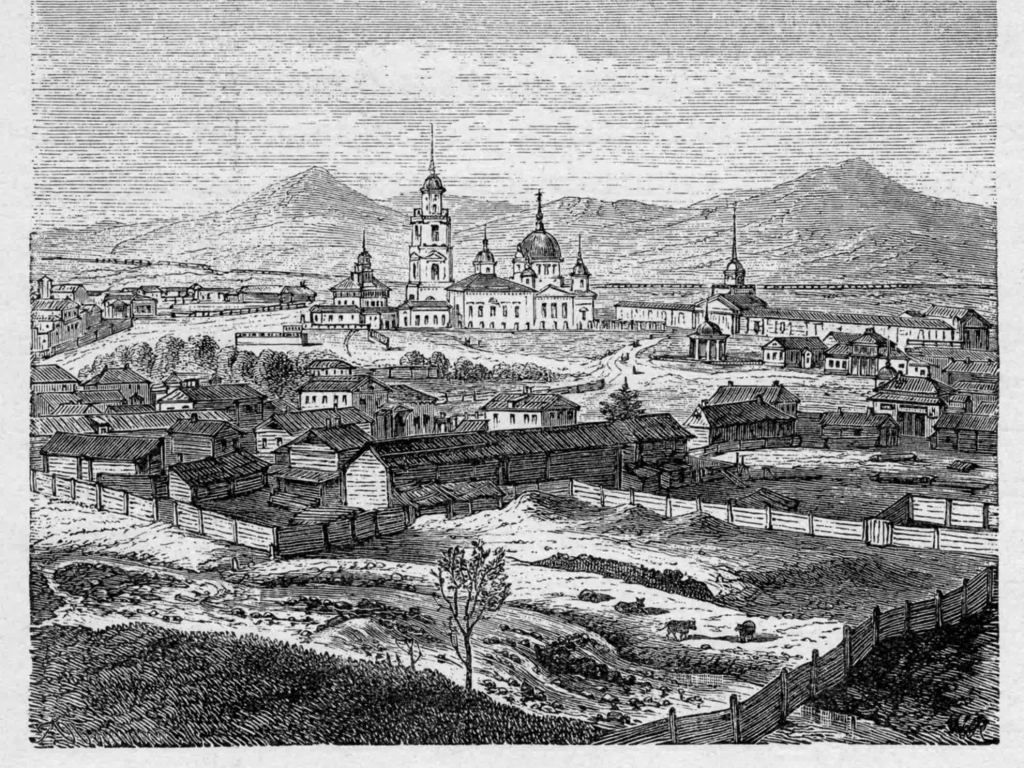

Ну, и следуя советам Завалишина, как-то развивал Читу. «Одной из главных строек было возведение дома губернатора, — констатировала историк Татьяна Константинова в книге «Губернаторы Забайкалья. 1851–1917 гг.», — П.И. Запольский не стал теснить уже имеющиеся жилые дома, которые окружали Михайло-Архангельский собор. Он выбрал новое место — ныне там построен корпус железнодорожного техникума.

Другие нужные строения, необходимые для войскового правления, областного правления, здания полиции стали строить вокруг пустыря, на котором был устроен плац. Впоследствии этот плац стал именоваться Атаманской площадью».

В настоящее время здесь находится кафедральный собор Казанской иконы Божьей Матери. А в те годы уже «через два-три года были отстроены деревянные дома и для других учреждений».

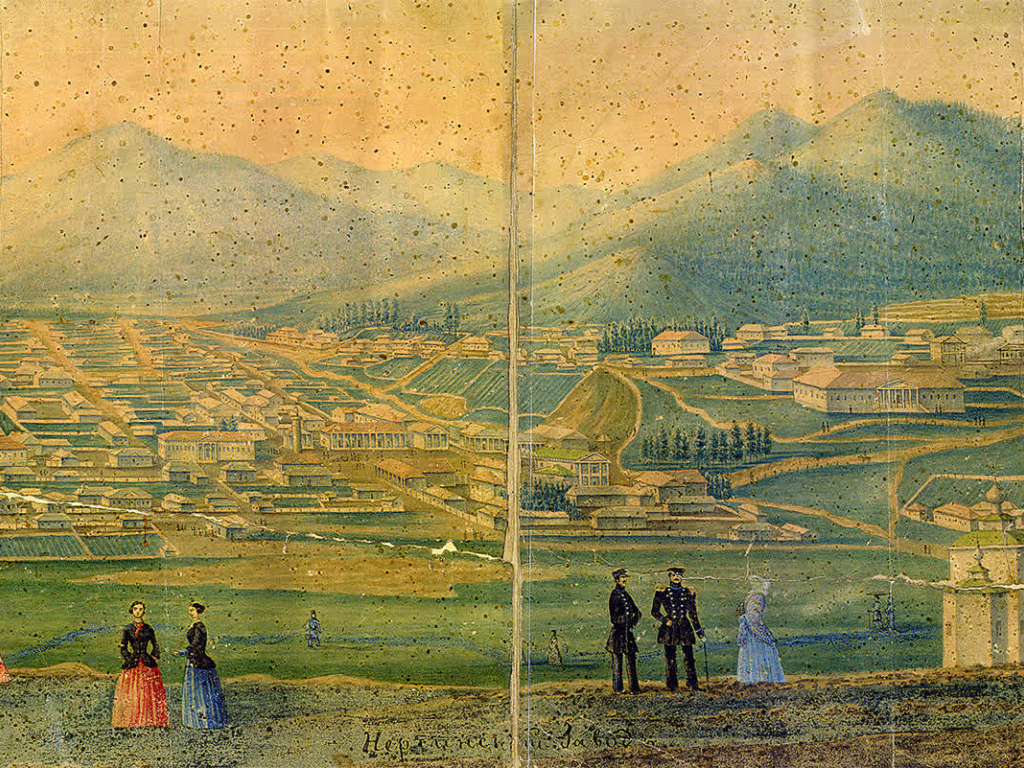

«Отличную возможность представить Читу того времени, — писала архивист Татьяна Константинова, — даёт отчёт П.И. Запольского, по которому значится: «в 1855 году казённых деревянных домов было — 5, частных — 152, торговых лавок деревянных — 28, церковь деревянная — 1, лазарет — 1, гауптвахта — 1, погреб — 2, цейхгауз — 1, денежная кладовая — 1, полуэтапное помещение — 1, магазинов деревянных провиантских — 3, хлебных — 1, винных — 1, соляных — 2, заводского ведомства — 1, питейный дом — 1, кузнеца — 4».

С его участием удалось добиться для столицы Забайкалья первых льгот, благодаря которым лица «свободного состояния» могут приписываться к городу Чите в купцы, мещане, ремесленники или цеховые с сохранением преимуществ по прежнему месту жительства. Кроме того, благодаря этим льготам для постройки домов и заведений отводились земли с «особою платою», право свободного торга на неопределённую сумму, как в самой Чите, так и в Забайкальской области.

Конфликт с генерал-губернатором

«Адмирал» Завалишин оказывал всё большее и большее влияние на Запольского, даже вмешиваясь в его частную жизнь. Он даже изгонял из его дома… любовниц губернатора, о чём с сам же с гордостью писал в мемуарах. Болевшая жена Запольского в Читу не поехала, а он был «слаб до женского пола». По мнению Завалишина, и некоторые кадровые назначения были сделаны губернатором неудачно.

Почему же тот вообще слушал Дмитрия Иринарховича? О главной причине рассказал сам Завалишин.

«Муравьёв, — писал он генерал-губернатору, — по связям своим и по положению, не принадлежал к высшему кругу, к хорошему, как говорится, обществу. Его круг был круг выслужившегося чиновничества… Между тем многие родные наши (декабристов — авт.) принадлежали именно к высшему и влиятельному кругу; если они не могли ничего сделать собственно для нас, то могли делать, однако же, очень много для таких ещё малозначащих людей, как Муравьёв».

И подзуживаемый своим «серым кардиналом», которого «недооценил» Муравьёв, военный губернатор Забайкалья всё больше и больше выходил из подчинения генерал-губернатора.

«Губернатор Забайкалья, генерал-майор П.И. Запольский, тоже приноровился не исполнять распоряжения Н. Муравьева, пытался противодействовать им, — писал современный писатель, автор романа «Муравьёв» Александр Ведров. — Резкий и острый на язык, он не уживался с иркутским губернатором Зариным и со штабом Муравьёва, был не слишком гож в гражданском управлении, хотя и полезен в военном образовании Забайкальского войска. Следовало также разбить союз Читинского губернатора с декабристом Д.И. Завалишиным, отношения с которым у генерал-губернатора обострились.

И опять полномочий для отстранения Запольского от должности у генерала не имелось. Но могла ли помешать такая мелочь? П. Запольскому, имевшему признаки расстройства здоровья, поступила записка от заботливого Н.Н. Муравьева с предложением ему об отпуске для продолжительного лечения и о сдаче дел М. Корсакову «без всяких предварительных объяснений». Если не уволен, так отправлен на бессрочное излечение».

А вот как описал отставку первого губернатора Дмитрий Завалишин: «Муравьёв всё-таки побаивался Николая Павловича (Николая I — авт.), и действовать против Запольского при покойном государе было тем труднее, что сам же Муравьев превозносил перед ним Запольского как отличного генерала губернатора. Но когда вступил на престол Александр Николаевич, то Муравьёв решился воспользоваться тем, что новому государю многое из прошедшего не было известно, и дал такой оборот делу, что расстроенное здоровье Запольского требует непременно его увольнения от должности, им занимаемой…»

Победу в этом конфликте одержал Николай Муравьёв. Запольский 12 июня 1855 года был отозван из Читы и отправлен в резерв. Он отправился в родовое имение в Калужской губернии, где в 1860 году скончался. Его преемником стал ближайший соратник Николая Муравьева Михаил Семёнович Корсаков. Он не стал делать Завалишина своим «тайным советником», а потому и получил свою порцию «компромата» в мемуарах «адмирала Читинских сопок».