в каком году началось строительство беломорканала

История строительства Беломорско-Балтийского канала

Строительство Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море и Онежское озеро, началось в 1931 году по инициативе Иосифа Сталина. Для постройки канала при Совете Труда и Обороны был учрежден так называемый Особый комитет по сооружению Балтийско-Беломорского водного пути. Было решено «при определении стоимости работ… учесть возможности привлечения уголовного труда к этим работам». В связи с этим «при проектировании стройки было уделено большое внимание удешевлению всех сооружений и доведению до минимума расхода дефицитных привозимых материалов». По указанию Сталина канал длиной в 227 километров должен был быть построен за двадцать месяцев — с сентября 1931 года по апрель 1933 года.

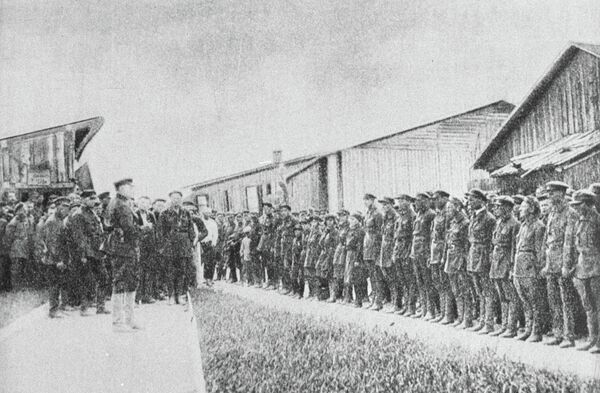

Строительство велось в основном заключенными ГУЛАГа, общая численность которых составляла около 280 тысяч человек.

Каждый подневольный строитель назывался «заключенный каналоармеец», сокращенно з/к, от чего произошло жаргонное слово «зек».

Подразделение ГУЛАГа на канале называлось Беломоро-Балтийский лагерь («БелБалтЛаг»). Большинство заключенных в новый лагерь переводили в основном с Соловецкого лагеря особого назначения.

При строительстве канала применялись ручные орудия труда: лопаты, кирки, ломы, зубила, ручные пилы, носилки и тачки. В качестве строительных материалов использовали камни, торф, древесину, землю, никаких дополнительных поставок не было.

Основным средством воздействия и стимулирования заключенных стала так называемая «котловка» — неравное питание. Чем меньше заключенный работал, тем меньше он получал еды. Те заключенные, которые не выполняли норм, получали «штрафной паек». Во время строительства канала администрация использовала различные методы повышения эффективности выполняемых работ: соревнование между бригадами, трудколлективами, шлюзами. Объявлялись всеобщие дни рекордов.

Кураторами стройки стали заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода и начальник ГУЛАГа Матвей Берман. Строительством канала с 1931 по 1933 год руководил Нафталий Френкель. Именно ему приписывают идею использования дешевой рабочей силы заключенных для работы на крупных народно-хозяйственных стройках.

Весной 1932 года было введено положение, согласно которому руководителям строительства канала предоставлялось право в административном порядке единолично увеличивать срок заключения в лагерях лицам, нарушающим установленный порядок и дисциплину. Перечень включал 15 конкретных нарушений. Вместе с тем допускалось применение такой меры и за иные проступки. Решение об увеличении срока заключения обжалованию не подлежало.

В мае 1933 года Ягода докладывал Сталину о готовности Беломорканала. 25 июня 1933 года по всему каналу от начала до конца прошел пароход «Чекист». В июле этого же года Иосиф Сталин, Климент Ворошилов и Сергей Киров совершили прогулку на катере по новому рукотворному водному пути. Канал получил имя Сталина.

2 августа 1933 года сооружение Беломорско-Балтийского водного пути было завершено, а официальное открытие первой судоходной навигации состоялось 30 августа 1933 года.

Согласно официальным данным во время строительства канала в БелБалтЛаге умерло в 1931 году 1438 заключенных (2,24% от числа работавших), в 1932 году — 2010 человек (2,03%), в 1933 году — 8870 заключенных (10,56%) из-за голода в стране и аврала перед завершением стройки. По другим данным, на стройке Беломорканала погибло от 50 тысяч до 200 тысяч человек.

В связи с окончанием строительства Беломорско-Балтийского водного пути ЦИК СССР постановил досрочно освободить значительное число заключенных, имеющих особые заслуги в строительстве. Были освобождены 12 484 заключенных, сокращены сроки для 59 516 заключенных.

После окончания строительства в Беломоро-Балтийском комбинате на эксплуатации канала была занята 71 тысяча заключенных.

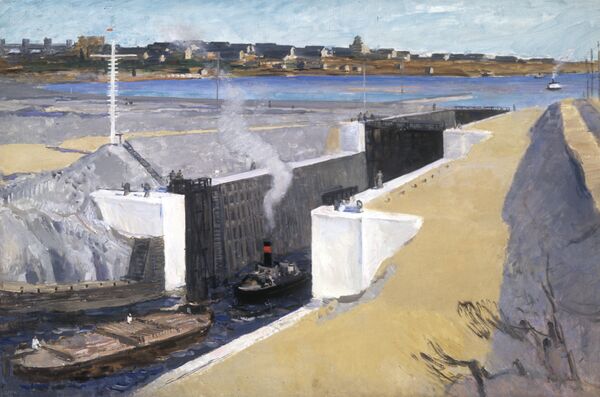

Канал объединил водные пути северо-западной, а затем и центральной частей СССР с судоходными реками бассейна Белого моря — Северной Двиной, Онегой, Мезенью. Трасса канала протяженностью 227 километров проходит от поселка Повенец на Онежском озере до города Беломорск на Белом море. Это сооружение до сих пор считается одним из уникальных: канал средней глубиной 5 метров включает более 100 сложных гидротехнических сооружений: 15 плотин, 19 шлюзов, 49 дамб, 12 водоспусков и других устройств.

Создание этого транспортного пути позволило исключить необходимость доставки природных ресурсов Кольского полуострова и Карелии к пунктам переработки далеким кружным путем в обход Скандинавского полуострова и дало возможность приступить к широкой эксплуатации лесных, минерально-рудных, рыбных и прочих природных богатств этого края.

За время Великой Отечественной войны канал как стратегически важный объект претерпел разрушения, южная его часть была полностью уничтожена. После войны поврежденные объекты восстановили, и канал был вновь введен в строй в июле 1946 года, а в 1950-х годах начались работы по электрификации его сооружений и механизмов.

Сегодня канал — крупнейшее гидротехническое и транспортное сооружение, часть единой глубоководной системы европейской части России.

В 1976 году начался первый этап масштабной реконструкции Беломорканала. К 1983 году были реконструированы 13 камер шлюзов на скальном основании, из 38 пал (гидротехническая подпорная стена или эстакада) перестроены 27, а также заменены 7 пар шлюзовых ворот клепаной конструкции цельносварными воротами. При углублении канала устанавливались новые рабочие и ремонтные ворота с усиленной тягой, совершенствовались затворы шлюзовых камер.

В ноябре 2011 года было объявлено, что правительство РФ намерено до 2018 года провести работу по модернизации Беломорско-Балтийского канала.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Беломорско-Балтийский канал – правда и ложь о великой стройке Сталина

2 августа 1933 года был официально открыт Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина, вошедший в память десятков миллионов наших соотечественников как Беломорканал – в том числе и благодаря сверхпопулярной марке папирос. Для кого-то эта стройка является одной из первых значимых побед СССР в деле социалистического строительства и символом тех воистину фантастических успехов, которые достигались в его процессе. Для других же это – лишь одно из «ужасающих сталинских преступлений», ознаменовавшее собой «рождение ГУЛАГовского монстра» и давшее старт «рабскому труду», которым, якобы и был возведен Советский Союз.

Так уж сложилось, что с Беломорканалом и историей его возведения связано огромное количество самых разных баек, изустных легенд, вошедших в общественное сознание так прочно, что все априори воспринимают их как непреложные истины, и, конечно же, «черных» мифов, кои в великом множестве наплодили в свое время и продолжают, не покладая рук, плодить господа либералы. Что ж, попробуем рассмотреть хотя бы самые расхожие россказни о Беломорканале, попытавшись при этом, как водится, отделить правду от лжи, «зерна от плевел», а откровенные выдумки – от действительно доказанных фактов.

Великий канал, бессмысленный…

Один из самых распространенных (и прямо-таки обожаемых господами либералами) мифов о Беломорканале заключается в том, что его возведение было, якобы «совершенно бессмысленным», а сам полученный в результате титанического труда водный путь – «бесполезным». Самое изумительное, что персонажи, отстаивающие данную точку зрения, ссылаются ни на кого иного, как не истово ненавидимого ими товарища Сталина! Мол, это именно он с досадой обронил приведенные выше определения в процессе инспекционной поездки по едва лишь открытому каналу, совершенной в компании Климента Ворошилова, Сергея Кирова и Наркома внутренних дел Генриха Ягоды. Иосифу Виссарионовичу якобы канал показался «каким-то узким и слишком мелким», вот он его и обложил от всей души. Чушь полнейшая! Если бы Сталину результаты стройки «не глянулись», он бы за них не ордена (6 Орденов Ленина, 8 – Красной звезды и 15 Орденов Трудового Красного Знамени) раздавал бы, а кое-что совсем другое. И не амнистии бы одобрил десяткам тысяч рядовых участников строительства в арестантских робах, а, чего доброго, навесил бы им новые срока. Да, кстати, совершенно точно не дал бы присваивать «горе-каналу» собственное имя. Дурацких трат народных денег и человеческих ресурсов Иосиф Виссарионович не одобрял категорически.

Впрочем, некоторые либеральные «умники» идут в своих измышлениях еще дальше и заявляют, что Беломорканал вообще никому не был нужен и затеяли его исключительно для «истребления как можно большего количества людей» под видом их «трудовой перековки». Ну, вопрос «истребления» мы детально рассмотрим несколько позже, а пока поговорим о практическом смысле Беломорканала. Стране он был не просто нужен, а жизненно необходим! На острейшей потребности в пути, который связывал бы Балтийское и Белое моря говорил еще Петр І во время Северной войны – вот только при нем фрегаты в Онежское озеро с Беломорья таскали волоком. Надо сказать, что при наследниках первого Императора дело не особо продвинулось – с соответствующими проектами выступали многие неглупые люди, вроде Франца де Воллана и графа Александра Бенкендорфа, но далее разговоров дело не шло. Представленный на Всемирной выставке в Париже профессором Всеволодом Тимоновым план постройки Беломорско-Балтийского Канала вызвал всеобщий восторг и был удостоен ее золотой медали, однако, как обычно, «умер» в Зимнем дворце. Расплатой за нежелание затевать стройку в «диких и гиблых местах» стала ловушка, в которой в 1915 году оказался намертво запертый в Кронштадте Балтийский флот. Впрочем, и это не сподвигло Петербург на реальные действия. Для реализации проекта, имевшего огромное значение для нашей страны как с военно-стратегической, так и с экономической точки зрения, понадобилась Октябрьская революция, большевики и товарищ Сталин.

Еще одно часто встречающееся относительно Беломорканала утверждение: его построили чуть ли не «голыми руками». А вот это как раз правда. Ну, кончено, землю не ногтями рыли, а лопатами, кайлами и ломами, используя на особо труднопроходимых участках динамит для взрывных работ. Но никаких экскаваторов, бетономешалок, кранов и прочего на этой стройке не было. Данный факт кое-кто опять-таки призывает считать проявлением «сталинского зверства» – мол, заставил, изверг, людей вручную мерзлую землю долбить! Извините, но на момент начала стройки (1931 год) никакой строительной техники в СССР, практически, не было! Индустриализация страны лишь начиналась, а купить те же бульдозеры за рубежом было весьма проблематично – торговать с СССР на Западе не хотел никто. Да и кто стал бы тащить купленную за золото или хлеб технику в действительно дикие и в самом буквальном смысле слова непроходимые края, где ее неминуемо бы угробили моментально? И, кстати, как ее было туда доставить – в отсутствие дорог? Уже слышу завывания в либеральном лагере: «Вот-вот, предпочитали гробить не машины, а людей!» Ну, что ж, поговорим, наконец, об «угробленных». Не откажу себе в удовольствии упомянуть о том, что в писанине некоторых «исторегов» без зазрения совести говорится о 300 тысячах «невинно замученных на адской стройке». Ну-ну… А как там оно было на самом деле?

Вынужден в очередной раз разочаровать адептов бредней о «сталинских гекатомбах» – три сотни тысяч является числом не просто выдуманным, а совершенно невозможным. По той простой причине, что на Беломорканале работало в разные годы все-то то от 64 до 108 тысяч человек. Да, практически все они были заключенными, осужденными за те или иные преступления и прибыли на строительство отнюдь не добровольно. 12 тысяч из них впоследствии были освобождены. Примерно 60 тысячам за ударный труд очень серьезно «скостили» срока. Причем сделано это было, что характерно, буквально на следующий день после открытия канала – 4 августа. Так кого амнистировали и миловали? Хладные трупы? Нет, конечно. Существуют совершенно точные цифры о «жертвах Беломорканала»: в 1931 году там умерло менее полутора тысяч человек, в 1932-м – около 2 тысяч. Смертность резко возросла на финальном этапе стройки – в 1933 году, когда она дошла до 8870 человек. В общем и целом – 12 300 умерших на строительстве. Тоже много, скажете вы? Ну, что поделать – время было такое. Нет-нет – не только в Советском Союзе! Перед ознакомлением со следующей частью повествования свидетелям секты «святых демократических ценностей и Великой Америки» рекомендую укрепиться духом, ибо их ждет жесточайший когнитивный диссонанс, рискующий перейти в полный культуршок.

Дивинтендант Френкель и его каналармейцы

Да, на возведении Беломорско-Балтийского канала вкалывали, как проклятые, сотни тысяч з\к. Кстати, тут нельзя пройти мимо еще одного момента – молва народная приписывает появление этого термина как раз строительству Беломорканала. З\к – это сокращение от «заключенный каналоармеец». Вполне возможно, что так и было, ибо трудившиеся на этой стройке были объединены не в привычные «зоновские» отряды, а в роты и «фаланги» со своими «штабами», благодарностями, грамотами, переходящими Красными знаменами и прочей атрибутикой, присущей скорее армии, чем тюрьме. Руководил всей этой братией человек, воистину являющийся одной из наиболее ярких и, не побоюсь этого определения, фантасмагорических фигур того времени – Нафталий Френкель. Личность эта окутана легендами и враками. В одном их посвященных Беломорканалу пасквилей, я, к примеру, натолкнулся на утверждение о том, что «после окончания строительства канала следы его теряются – наверняка расстрелян чекистами в 37-м». Поспешу огорчить – в 1937 году товарищ Френкель получил звание дивинтенданта (дивизионного интенданта) и продолжил свою службу Родине, за которую впоследствии был удостоен трех Орденов Ленина, Ордена Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и звания генерал-лейтенанта. Мирно скончался в 1960 году и похоронен в Москве. Свой путь ко всему этому бывший одесский контрабандист и авантюрист начинал с того же, что и его будущие подчиненные – с солидного срока (которым был заменен смертный приговор) и статуса заключенного.

Именно он, по сути дела, отбывая срок в одном из самых суровых лагерей СССР – Соловецком, сумел донести до сознания «граждан начальников» идею о том, что заключенных можно и нужно использовать для общественно полезного труда. Хотя бы для того, чтобы было чем их самих нормально кормить. Начал он в 1924 году с постройки бань на Соловках тем самым спасая местный «контингент» от тифа, а уже в 1930 году возглавил производственный отдел ГУЛАГ ОГПУ СССР. Строительство Беломорско-Балтийского канала руками заключенных было, вне всяких сомнений, его идеей. Идеей, блестяще воплотившейся в жизнь. Ах, да, я ведь обещал культуршок господам либералам? Извольте. Прежде, чем вопить об «ужасах Беломорканала» попрошу вспомнить о том, что в аккурат в эти же самые годы (с 1929 по 1933) в США бушевала Великая депрессия. Тамошние аналоги ГУЛАГ носили название Управления общественных работ (WPA) и администрации гражданских работ Civil Works Administration (СВА). Через них за упомянутый период времени прошло не менее 4 миллионов (а никак не 100 тысяч!) американцев, вкалывавших, как правило, в условиях ничуть не лучших, а то и худших, чем строители Беломорканала. Знаете, какова была главная разница между ними? Эти граждане США вовсе не были преступниками, осужденными по закону! Они всего лишь не имели работы – и WPA загоняла их в трудовые лагеря буквально насильно.

Подарок Сталина сегодняшней России

Цифры о смертности американских «трудармейцев» являются одной из тщательно хранимых государственных тайн США, но, скорее всего, их просто никто не считал (в отличие от СССР). С учетом того, что некоторые исследователи оценивают общее количество умерших во время Великой депрессии миллионов эдак в 8, примерные масштабы подсчитать не так уж и сложно. Почувствуйте, как говорится, разницу между «жестоким тоталитаризмом» СССР и «процветающей демократией» Соединенных Штатов. У нас в тяжелейших условиях работали осужденные, зарабатывая таким образом свободу – у них свободные люди горбатились без всяких сроков и приговоров, как каторжники… Впрочем, все это нисколько не мешает неугомонным антисталинистам извергать все новые и новые инсинуации и потоки лжи. Приходится идти на вовсе уж явные подтасовки (вроде числа «замученных», втрое превышающего количество работавших). Кто-то строчит глупости о том, что «пайка на строительстве состояла из 500 граммов хлеба и баланды из водорослей». Это при том, что на самом деле нормы питания на строительстве были строго дифференцированы – в зависимости от трудового рвения, и, соответственно, выработки. Те, кто выполнял и перевыполнял норму, питались более, чем нормально. Основное количество умерших стали жертвами не голода и непосильной работы, а инфекционных заболеваний, неизбежных в таких условиях. Не лечили? В таком случае, перемерли бы все. Давайте не будем забывать о разнице в уровне медицины нынешней и 30-х годов ХХ века.

О том, какую роль сыграл Беломорканал для СССР, свидетельствует тот факт, что лишь его постройка позволила избавиться от британско-норвежского господства на Белом море. До этого времени там царили браконьеры и контрабандисты из этих стран, открыто и нагло орудовавшие под прикрытием своих военных кораблей. Хищнически били тюленей, вылавливали рыбу, творили, что хотели. При попытках наших пограничников вмешаться в дело вступали вражеские броненосцы, в своей наглости доходившие до обстрелов территории СССР. Любые дипломатические демарши нашей страны по данному поводу Осло и Лондоном попросту игнорировались. Они действовали по праву сильного… Длилось это ровно до тех пор, пока 6 августа 1933 года в Мурманск из Кронштадта не прибыла «Экспедиция особого назначения» – эсминцы «Урицкий» и «Куйбышев», сторожевые корабли «Ураган» и «Смерч», подводные лодки «Декабрист» и «Народоволец». Наглый грабеж закончился раз и навсегда. Также наличие Беломорканала поставило крест на англо-французских планах по высадке десанта на советской территории в 1939 году во время «Зимней войны». Это – не говоря о его экономическом значении. В последние десятилетия Беломорско-Балтийских канал нельзя отнести к самым оживленным водным путям России. Однако в грядущем освоении Арктики его роль может оказаться весьма значительной. Скажем спасибо товарищу Сталину?

Кто построил Беломор?

Ровно 76 лет тому назад — 2 августа 1933 года — был открыт Беломорско-Балтийский канал им. Сталина, соединивший Белое море с Онежским озером. Стройка была грандиозной даже по сегодняшним меркам: было возведено более ста сложнейших гидротехнических объектов (19 шлюзов, 15 плотин, более 40 дамб, 12 водоспусков и др.) Общая длина новой водной дороги составила 227 км, из них искусственные пути — более 40 км.

Кто не работает, тот не ест

Водный путь из центра России на север известен с древних времен. Через Повенец и Сумский Посад пролегала «тропа богомольцев» к Соловецкому монастырю. А в XIX веке появились первые проекты канала. Их было немало, но решение о его строительстве Совет Труда и Обороны СССР принял только 18 февраля 1931 года. Построили канал в рекордно короткие сроки — менее чем за два года. Причем, при минимальных затратах. Сложной техники не было, инструмент использовался допотопный — кувалды, топоры, лопаты, тачки. В качестве материалов — дерево, камень, грунт, песок. А еще дармовая рабочая сила.

Историки утверждают, что на строительстве канала постоянно работали около 100 тысяч заключенных. Путем их жесточайшей эксплуатации удалось достичь невиданных темпов строительства. Нередко для сравнения приводят такой факт. Панамский канал длиной всего 80 километров строился три десятка лет. А Беломор воздвигли всего за двадцать месяцев.

Среди заключенных каналоармейцев, как их называли, высока была смертность, поэтому постоянно привозили пополнение. Основным рычагом воздействия на них стала угроза голодной смерти. Было введено неравное питание, именуемое «котловкой»: чем меньше заключенный вырабатывал, тем меньше получал пищи.

Орден Ленина — бывшим «зекам»

По завершении строительства часть «зеков» щедро отблагодарили за самоотверженный труд. 4 августа 1933 года ЦИК Союза ССР принял постановление, на основании которого были «полностью освобождены от дальнейшего отбывания мер социальной защиты 12 484 человека, как вполне исправившиеся и ставшие полезными для социалистического строительства, и сокращены сроки отбывания мер защиты в отношении 59 516 человек, проявивших себя энергичными работниками на строительстве». В тот же день ЦИК принял еще одно постановление, в соответствии с которым высшего в стране ордена Ленина удостоились 8 человек. Прежде всего заместитель Председателя ОГПУ Союза ССР Г.Г.Ягода, осуществлявший общее руководство строительством. Следом шли: начальники Беломорстроя Л.И.Коган и Н.А. Френкель, начальник Главного управления исправительно-трудовыми лагерями М.Д.Берман, его заместители С.Г.Фирин и Я.Д.Рапопорт, а также заместители главного инженера Беломорстроя С.Я.Жук и К.А.Вержбицкий.

Интересно отметить, что лишь в отношении троих было указано, за что именно ЦИК принял решение их наградить:

«6. Жука Сергея Яковлевича — зам. главного инженера Беломорстроя, одного из лучших и добросовестных инженеров, своим исключительным знанием дела и огромной трудоспособностью обеспечившего качественное выполнение проектных работ.

7. Френкеля Нафталия Ароновича — пом. начальника Беломорстроя и начальника работ (совершившего в свое время преступление против государства и амнистированного ЦИК Союза ССР в 1932 году со снятием судимости), с момента начала работ на Беломорстрое и до конца обеспечившего правильную организацию производства работ, высокое качество сооружений и проявившего большое знание дела.

Расшифровка вовсе не случайна — все трое числились преступниками, хотя о судимости С.Я.Жука в постановлении ЦИК ничего не сказано. Может быть потому, что за год до этого его условно досрочно освободили от наказания „для более эффективного использования на строительстве“.

В этой книге, которую А.И. Солженицын назвал «первым в русской литературе опусом, где прославлялся рабский труд», в восторженных тонах воспевалась перековка строителей-заключенных работниками ОГПУ. При этом ни слова не было сказано о том, что во время строительства канала погибло, по некоторым данным, около 100 тысяч заключенных — ровно столько, сколько начинали стройку. Называют и другие цифры. Ясно одно — Беломор построен на человеческих костях и точное число погибших на этой «стройке века» никогда уже не будет установлено.

В книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» приводится фрагмент из мемуаров «Полжизни», написанных прорабом Беломорстроя Д.П.Витковским: «После конца рабочего дня на трассе остаются трупы. Снег запорашивает их лица. Кто-то скорчился под опрокинутой тачкой, спрятал руки в рукава и так замерз. Кто-то застыл с головой вобранной в колени. Там замерзли двое, прислонясь друг к другу спинами. Это — крестьянские ребята, лучшие работники, каких только можно представить… Ночью едут сани и собирают их. Возчики бросают трупы на сани с деревянным стуком. А летом от неприбранных вовремя трупов — уже кости, они вместе с галькой попадают в бетономешалку. Так попали они в бетон последнего шлюза у города Беломорска и навсегда сохранятся там».

Надо сказать, что список этот постоянно дополняется и уточняется последователями Ф.Ф.Перченка, но и сегодня точных сведений о репрессиях в отношении С.Я.Жука не имеется. Есть лишь предположение, что, работая в начале 30-х годов прошлого столетия начальником проектного отдела в Особом Конструкторском Бюро, одной из ранних «шараг» в Фуркасовском переулке (позади Большой Лубянки), Жук, по всей видимости, являлся одним из заключенных, поскольку из 120 гидротехников-вольнонаемных там были единицы. Предполагается, что и на посту помощника главного инженера строительства Беломорско-Балтийского канала, проект которого был разработан под его руководством, он оставался в том же ранге.

Так кем же был Сергей Яковлевич Жук — чекистом и «наемным убийцей» или блестящим ученым и талантливым инженером?

Биография этого «гениального строителя» в изложении Тинченко, опиравшегося на материалы следственного дела А.Я.Жука, хранящегося в государственном архиве Службы безопасности Украины, следующая. Андрей Яковлевич Жук был сыном приват-доцента Киевского университета. Первые три класса он учился во 2-й Киевской гимназии, но после смерти отца был зачислен в Орловский кадетский корпус, где дети воспитывались и обучались за казенный счет. В 1914 году Жук поступил в Петроградский институт гражданских инженеров. Проучившись там курс, перевелся на второй курс института инженеров путей сообщения. Но в связи с нехваткой офицеров был направлен для дальнейшего обучения в Алексеевское военно-инженерное училище, располагавшееся в Киеве, которое закончил в ноябре 1916 года.

По окончании училища А.Я.Жук был отправлен в запасной саперный батальон в Сибирь, где занимался военным строительством в труднопроходимой местности. В гражданскую войну Жук служил в белой армии подпоручиком и даже одно время командовал саперной ротой. В декабре 1919 года вместе с остатками сибирских армий Колчака он попал в плен к красным и вскоре был зачислен в Красную Армию.

Я. Тинченко пишет: «Судя по всему, Андрей Жук был действительно необычным инженером: будучи молодым человеком с клеймом белогвардейца, имея более чем скромный чин в старой армии, в 1921-1922 годах он занимал крупные и ответственные должности по военному строительству в Западной Сибири. Но затем Жуку „указали место“ — вернули по его просьбе на родину, в Украину, но простым преподавателем саперного дела, без единого шанса реализовать свои способности. До ареста Жук преподавал в частях киевского гарнизона, военной школе имени Каменева, располагавшейся там, где всего несколько лет назад находилось Алексеевское училище, Сумской артиллерийской и Полтавской пехотной школах. Там его и взяли 10 января 1931 года в числе более чем 2,5 тысячи человек, в основном бывших офицеров, арестованных в Украине и репрессированных непосредственно по делу „Весна“.

Следствие длилось почти полгода. Из Жука, как и из всех остальных подследственных, „выбили“ показания о причастности к контрреволюционной офицерской организации. Кого-то из осужденных расстреляли, но подавляющее большинство отправили в лагеря, в том числе и в Соловецкий, на базе которого вскоре развернулось строительство канала.

21 июля 1931 года на остров Котлас, а затем на Соловки из Полтавы была направлена небольшая партия заключенных — восемь бывших военных РККА. В том числе и Жук. Еще спустя четыре месяца в Медвежьегорске началось строительство.

Почему столь неожиданный вывод сделан историком — непонятно. Ведь, судя по всему, речь идет об одном и том же человеке — вначале заключенном, а потом генерале НКВД, академике и Герое Социалистического Труда С.Я.Жуке, биография которого, применительно ко второй его жизни, помещена во всех энциклопедиях.

Как Москва стала «портом пяти морей»

После Беломора С.Я. Жук в качестве главного инженера был откомандирован на строительство следующего важного государственного объекта — канала Москва-Волга, который должен был соединить две реки. Отлаженный к этому времени ОГПУ механизм организации гидротехнических работ силами заключенных был перенесен в Подмосковье. В городе Дмитрове создали штаб управления строительством и Дмитровлаг. Заключенным предстояло прорыть 128 километров от гор.Дубна до московского района Тушино и соорудить на этом участке водного пути более 200 различных гидротехнических сооружений. Благодаря их каторжному труду, Москва стала снабжаться чистой волжской водой и именоваться портом пяти морей. На первых порах здесь тоже преобладал тяжелый физический труд и потери среди строителей канала также были велики.

С.Я. Жук вовсе не по своей воле, а в силу сложившихся обстоятельств, вынужден был проектировать и создавать свои грандиозные гидротехнические объекты с учетом использования дармового и неквалифицированного труда заключенных. Поэтому винить его в этом нет оснований. Тем более что он не занимался вопросами организации труда заключенных и в основном решал технические проблемы. Конечно, от вопросов нравственного порядка никуда не уйти. Но, уверен, в истории С.Я.Жук все же останется не палачом и убийцей, а гидростроителем с мировым именем.

Открытие канала Москва-Волга состоялось 15 июля 1937 года. Интересно отметить, что к этому времени главный куратор строительства Г.Г.Ягода был уже арестован как «враг народа» и сдавать канал в эксплуатацию пришлось новому наркому внутренних дел Н.И.Ежову. Он и подписал 15 мая приказ № 192 о награждении главного инженера С.Я.Жука «за исключительные заслуги по строительству канала Москва легковой автомашиной ЗИС». А 2 сентября приказом НКВД № 369 в городе Куйбышеве было организовано Управление строительства Куйбышевского гидроузла и Самарского лагеря НКВД. Дивинженер С.Я.Жук был назначен врио начальника строительства и главным инженером, а его первым заместителем стал А. Н. Комаровский, будущий генерал армии.

После этого Жук построил еще немало гидротехнических сооружений. Один из крупных гидротехнических объектов, спроектированных С.Я. Жуком — Волго-Донской судоходный канал имени В.И.Ленина, соединяющий Волгу и Дон в месте их максимального сближения друг с другом вблизи г.Волгограда. Первую попытку соединить эти реки предприняли в середине XVI века турки. Турецкий султан Селим II послал вверх по Дону более 20 тысяч янычаров. Но, по словам летописцев, они вскоре отступились от этой затеи, заявив, что «даже всем турецким народом тут и за 100 лет ничего не сделать». А Жуку это удалось сделать всего за 4,5 года, что является уникальным сроком в мировой истории гидростроительства.

Работы по проекту возобновились сразу по окончанию Сталинградской битвы, в 1943 году. В феврале 1948 года, после утверждения схемы Волго-Донского комплекса на заседании Совмина СССР, начались земельные работы. Вели их снова заключенные. В ходе строительства было вынуто 150 миллионов кубометров земли и уложено 3 миллиона кубометров бетона. В работах было задействовано 8000 машин и механизмов: шагающие и многоковшовые экскаваторы, землеройные снаряды, мощные скреперы, бульдозеры, автосамосвалы. 31 мая 1952 года в 13 часов 55 минут между 1-м и 2-м шлюзами слились воды Волги и Дона. 100 километровый канал начал действовать…

В 1957 году, в год кончины С.Я.Жука, институту «Гидропроект» 10 (высотка на развилке Ленинградского и Волоколамского шоссе в Москве), которым академик руководил полтора десятилетия, было присвоено его имя. А прах С.Я.Жука был помещен в урне в Кремлевской стене на Красной площади.