в каком году были талоны на продукты в россии

Нет денег на еду. Кто может рассчитывать на продуктовые карточки и как будет работать эта система?

Ярослав Нилов, председатель Комитета по социальной политике, труду и делам ветеранов Государственной Думы РФ, рассказал в эфире программы «Отражение», что законопроект о продовольственных сертификатах был разработан фракцией ЛДПР ещё в прошлом году, но тогда правительство эту идею не поддержало. Депутат уверен, что после реакции президента обсуждения начнутся в другом ключе.

Также депутат отметил, что в первую очередь нужно определить список товаров, которые можно будет покупать по сертификатам. В нем не будет алкоголя и табака. Это должны быть продукты первой необходимости: хлеб, молоко, крупы, яйца, овощи и так далее.

Такая система гораздо современнее, чем продуктовые наборы, ведь в большинстве случаев они никому не нужны, считает Нилов. У всех разные потребности, ограничения в питании, лучше, когда человек может выбрать сам, что ему необходимо.

Предполагается, что сертификаты будут действительны в обычных супермаркетах, а его владелец сможет приобрести всё, что ему необходимо, исходя из номинала.

По словам эксперта, на получение таких сертификатов могут претендовать граждане, у которых «общий и подушевой доходы семьи меньше двух прожиточных минимумов».

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового общества, также положительно отозвался о данной инициативе. По его словам, такая система может оказать серьезную поддержку малоимущим гражданам, тем более что предыдущий год выдался особенно тяжелым. Но и здесь могут быть свои подводные камни, предупреждает эксперт.

Ещё один важный вопрос, который затронул эксперт – возможные махинации с сертификатами. В стране может начаться обналичивание этих карточек, что в итоге превратится в нелегальный бизнес, как это сейчас происходит с маткапиталом в некоторых регионах России.

Ранее ОТР сообщало, что всего 13% россиян уверены, что усилиями правительства получилось сдержать цены на основные продукты питания в начале 2021 года после указа президента РФ Владимира Путина.

История карточной системы в России. Справка

Почти две трети (62%) россиян поддерживают идею введения продуктовых карточек для малоимущих, при этом доля желающих получить продуктовую карту менее чем за год выросла на четверть, свидетельствует распространенный в четверг опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Во время Первой мировой войны нормированное карточное распределение существовало в ряде воюющих держав, в том числе в Российской Империи. Впервые в России карточки были введены в 1916 году в связи с продовольственным кризисом, вызванным войной. Затем этой практикой воспользовалось Временное правительство, установив 29 апреля 1917 года карточную систему во всех городах. Исключительно по карточкам распределялось зерно: рожь, пшеница, полба, просо, гречиха и др.

После Октябрьской революции карточки появились вновь в августе-сентябре 1918 года и просуществовали до 1921 года. При организации распределения продовольствия практиковался «классовый подход».

Отмена карточной системы произошла в 1921 году в связи с переходом к политике НЭПа и расцветом предпринимательства.

В 1929 году на исходе НЭПа в городах страны вновь была введена централизованная карточная система. В апреле 1929 года были введены карточки на хлеб, к концу года карточная система охватила все виды продовольственных товаров, а потом затронула и промышленные. Карточки первой категории предназначались для рабочих, которые могли съесть в день по 800 г хлеба (членам семьи полагалось по 400 г). Служащие относились ко второй категории снабжения и получали по 300 г хлеба в день (и по 300 г на иждивенцев). Третьей категории – безработным, инвалидам, пенсионерам – полагалось по 200 г. А вот «нетрудовые элементы»: торговцы, служители религиозных культов – карточек вообще не получали. Карточек лишали и всех домохозяек моложе 56 лет: чтобы получать продукты, они должны были устроиться на работу.

Система просуществовала весь период коллективизации и индустриализации, вплоть до 1935 года, и охватила более 40 миллионов человек.

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году централизованное карточное распределение вводится вновь. Карточки на продовольственные и некоторые виды промышленных товаров появились в Москве и Ленинграде уже в июле 1941 года. Карточки вводились на хлеб, крупу, сахар, кондитерские изделия, масло, обувь, ткани, швейные изделия. К ноябрю 1942 года они циркулировали уже в 58 крупных городах страны.

Карточное распределение продовольственных и промышленных товаров в СССР просуществовало до декабря 1947 года.

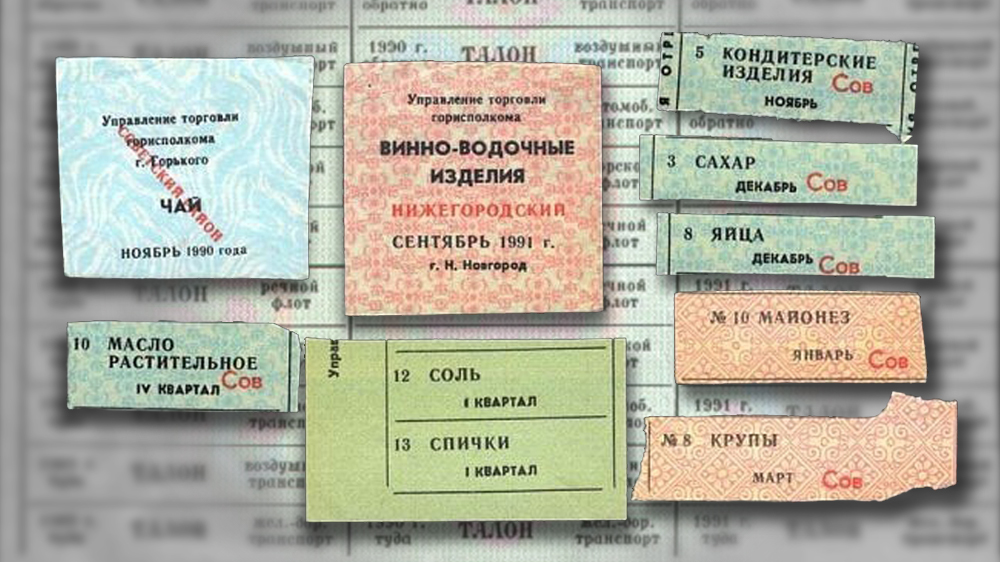

Последняя в СССР волна нормированного распределения началась в 1983 году с введения талонов (талонная система). Суть талонной системы заключалась в том, что для покупки дефицитного товара необходимо было не только заплатить деньги, но и передать особый талон, разрешающий покупку данного товара.

Первоначально талоны выдавались на некоторые дефицитные товары народного потребления, однако впоследствии талоны были внедрены на многие продукты питания, и некоторые иные товары (табак, водка, колбаса, мыло, чай, крупы, соль, сахар, в некоторых случаях хлеб, майонез, стиральный порошок, женское белье и т. д.). На практике зачастую не удавалось использовать талоны, так как соответствующих товаров в магазинах не было.

Талонная система стала сходить на нет в начале 1990‑х в связи с ростом цен, инфляцией (что сократило платежеспособный спрос) и распространением свободной торговли (что сократило дефицит). Однако на ряд товаров талоны сохранялись до 1993 года.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

marafonec

marafonec

Марафонец

Бег на месте к горизонту

Жизнь по талонам. Дефицит продуктов в конце 80-х годов был создан искусственно

«”Самогонщики” все скупили», – коротко объясняли представители власти жителям столицы.

Но те лишь равнодушно пожали плечами.

В Москве уже ввели нормирование продовольствия, а в провинции это произошло еще раньше. Народ отвык удивляться – все в огромной стране перевернулось с ног на голову.

Приходилось уже не жить, а выживать.

У автора этих строк дома хранится картонный прямоугольник с фотографией и фамилией – карточка покупателя, удостоверявшая, что податель сего – москвич и имеет право нечто приобрести… Но чтобы купить, надо было еще отстоять в длинной очереди. И все время беспокоиться, – а вдруг то, за чем стоял, закончится?

Где-то среди книг лежат и несколько маленьких, голубоватых листочков. Это – талоны на продукты. Почему я их не использовал? Не помню. Зато не забыл, как жилось при талонах. Получали их в домоуправлении. В магазинах корешок с названием месяца и товара отрывали. Сначала люди возмущались: «Дожили…» Старики вспоминали войну и боязливо пришептывали: «Не ровен час, Америка на нас нападет…»

Коммунистическая партия еще была руководящей и направляющей. Но уже только на бумаге. Воздух сотрясался от призывов, лозунгов. Не смолкали митинги, шли демонстрации. Никто не понимал, что творится на широких просторах державы. Да и сама страна уже накренилась, зашаталась…

В Москве были талоны на табак, водку, сахар, а в других городах – на все продукты и товары. Вечно что-то исчезало из оскудевших магазинов – то стиральный порошок, то мыло, то зубная паста. Но «из-под полы» все можно было достать.

Когда люди собирались за столом, с красочными подробностями рассказывали, как, где у кого отоваривались. Самыми интересными были рассказы про водку. За ней убивались – в прямом смысле слова. Как-то возле магазина я увидел мужика с окровавленной головой. Над ним колдовали врачи неотложки. Он счастливо улыбался и бережно ощупывал бутылки: «Слава Богу, не разбились…»

А что происходило в жизни?

Завершился вывод советских войск из Афганистана. Режиссер Любимов вернулся из эмиграции. Горбачев встретился с канцлером ФРГ Колем в Бонне. Произошли столкновения между грузинами и абхазами в Сухуми. Первым секретарем ЦК компартии Казахстана стал Назарбаев. Взорвался газопровод около Уфы: сгорели два пассажирских поезда, погибли 573 человека! На заседании секретариата Союза писателей СССР разрешили публиковать книги Солженицына. На XVI Московском кинофестивале один из призов завоевал итальянский фильм «Похитители мыла». Нет, это не про СССР…

Газеты писали о задержках зарплаты на предприятиях, нарастающем дефиците, да что толку? Советы и предложения экономистов не помогали. Продуктов по-прежнему не было. Между прочим, нехватка еды – большая ли, малая – была в СССР всегда, при всех правителях. Но все равно находилось, чем утолить голод. А тут – как отрезало: прилавки порой становились абсолютно чистыми. При них особенно нелепо выглядели продавцы, которые не знали, куда себя деть.

К большим очередям жителям СССР было не привыкать, но тут выросли такие длинные хвосты, что прошлое стало вспоминаться, как благостный сон.

Что же произошло, куда все подевалось? Ведь и бескрайние поля колосились, и богатые урожаи собирали, и многочисленные фабрики работали…

Все так. Более того, производство продуктов в СССР в конце 80-х годов увеличивалось! И никаких перебоев в пищевой промышленности не наблюдалось. Например, в 1987 году прирост производства по сравнению с 1980 годом в мясной отрасли составил 135 процентов, в маслосыродельной – 131, в рыбной – 132, мукомольно-крупяной – 123.

Неужели такой невероятный, просто дьявольский аппетит прорезался у жителей Советского Союза? Да, нет, конечно, Виной всему был откровенный, наглый саботаж. Он в итоге и развалил советскую империю. Точнее, это сделали те, кто хотел свалить коммунистов.

Бывший первый секретарь Московского городского комитета КПСС Юрий Прокофьев рассказывал:

По свидетельству экс-председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова, в Москву в большом количестве приходили составы с мясом, маслом, другими продуктами. Молодые ребята, студенты шли разгружать вагоны, а их встречали какие-то люди на подходе к станциям и говорили: «Вот вам деньги, уматывайте».

На железнодорожных станциях, в аэропортах, морских и речных и портах скопилось огромное количество грузов, доставленных из республик СССР и из-за рубежа, среди которых были и продукты. Если бы они поступили в магазины, социальную напряженность, которая неуклонно нарастала, удалось бы ослабить.

Увы, грузы попадали не на склады и прилавки, а в лапы торговой мафии, главари которой начали стремительно обогащаться. Именно тогда, в конце 80-х, они заработали свои первые миллионы. К тому же, значительно ослабли связи центра и союзных республик. Москва уже не имела прежнего влияния на периферию, поскольку коммунистическая партия, всегда бывшая безоговорочным авторитетом, теряла свое влияние.

Сначала не стало мясной и молочной продукции, хлебных изделий. Народ загудел. Следом исчезло постельное белье, носки, сигареты, бритвенные лезвия. Затем не стало чая, стирального порошка, мыла. И все это в течение короткого времени».

Когда в августе 1991 года случился путч ГКЧП, его глава Янаев и иже с ним «выбросили» в продажу продукты – сыр, колбасу, консервы. Значит, на каких-то складах они хранились?! Наверняка мятежники «выбросили» бы больше еды, но просто не успели. Если бы это произошло, москвичи, забыв о политических страстях, побежали по магазинам набивать сумки. И огромная толпа у Белого дома мгновенно бы исчезла.

Если бы народ хоть немного утолил голод, успокоился, увидел хотя бы небольшие ростки стабильности, Янаев со своими соратниками получил бы немалые шансы утвердиться в Кремле. Гласность – это, конечно, хорошо, но к ней бы еще супчик наваристый и бутерброд с колбасой…

Поразмышляем малость?

В разные времена на баррикады звали не столько оглушительный барабанный бой и борьба за мнимые и явные идеалы, а стремление утолить голод, желание заполучить одежду поновее и жилье получше. Потом историки надували щеки и с умным видом рассказывали про то, что «верхи не могли, а низы не хотели жить по-старому», что «кризис назрел» и возникла «историческая необходимость». Все же было намного проще: ленивые, пресыщенные и впавшие в сытную дремоту правители просто забывали вовремя затыкать едой кричащие рты. Или надеялись на безграничное российское терпение.

И самодержавная Россия рухнула от саботажа и предательства. В феврале 1917 года был создан искусственный дефицит хлеба, чтобы всполошить, разгневать рабочих и их жен, замерзавших на ледяном ветру в гигантских очередях. Провокация удалась – народ с красными знаменами выплеснулся на столичные улицы. Великая Российская империя рухнула за три дня…

История повторилась через 70 лет. В конце 80-х годов в СССР стали припрятывать продукты. Магазины опустели. Разгневанный народ вылился на улицы Москвы.

Создалась взрывоопасная ситуация, но Горбачев отмахивался от тревожных слухов, донесений надежных людей. Он нервничал, метался, прятался в Форосе. А когда вернулся в Москву, дела были совсем плохи.

В декабре 1991 года Горбачев, узнав о результатах переговоров Ельцина, Кравчука и Шушкевича в Беловежской пуще, чуть ли не со слезами сообщил, что покидает свой пост президента СССР. Да и Советского Союза к тому времени уже не было.

На обломках великой державы начался пир новых властителей. 1 января 1992 года жителей России начали «лечить» гайдаровской «шокотерапией». Из каких-то таинственных закромов, а на самом деле тщательно припрятанные в горбачевские времена, появились отечественные и зарубежные продукты, деликатесы, элитное спиртное. Только стоило все это добро баснословно дорого. С каждым днем цены повышались – бешеными скачками, похожими на прыжки кровожадного зверя…

Карточная система в СССР, России и США

1. Что такое карточная система

Карточная система (талоны) — способ обеспечения населения товарами в условиях дефицита. При данной системе для приобретения товара нужно не только заплатить за него деньги, но и предъявить талон, дающий право на его приобретение. Кроме того, талоны устанавливают определенные нормы потребления товаров на человека в месяц.

Впервые в России продовольственные карточки были введены в 1916 году для преодоления продовольственного кризиса, вызванного Первой мировой войной. Карточная система была распространена в странах социалистического лагеря. Применялась она для борьбы с товарным дефицитом. При этом в странах капиталистического лагеря талоны служили формой поддержки социально незащищенных групп граждан.

2. Для чего она нужна

Карточная система широко применялась для борьбы с товарным дефицитом. Такие карточки, они же талоны, определяли норму потребления товаров на человека в месяц. Именно поэтому такая система также называлась нормированным распределением. Помимо продуктов, по талонам начали продавать также непродовольственные продукты, однако люди всё равно приобретали преимущественно продовольствие.

3. Когда в последний раз вводилась

Всё закончилось в 1992 году в связи с «отпуском» цен, сократившим платёжеспособный спрос, и распространением свободной торговли, пришедшей после падения «железного занавеса».

4. В каких странах существует в наши дни

Для рыночной экономики, давно существующей в США, талоны имеют несколько другое значение. Как правило, это карточки на товары первой необходимости для социально незащищённых слоёв населения. Подобного рода товары выдаются либо совершенно бесплатно, либо по сниженным ценам.

Такой инструмент социальной поддержки уже давно существует для неимущих американских граждан. Вместе с тем, продуктовый талон в Штатах имеет современный вид: малоимущий гражданин получает пластиковую электронную карточку, которая ежемесячно пополняется из средств государства. Сумма ежемесячного платежа по данной социальной поддержке составляет в среднем 115 долларов на человека, а для семьи – 255 долларов.

5. Повторится ли в России сегодня

«В одну воду дважды не входят. С учетом ошибок 1980-х – 1990-х годов, возвращение к данной практике не состоится. Тем не менее, нужно иметь в виду, что во многих станах мира такие инструменты существуют и успешно работают. Они, как правило, являются одной из форм поддержки уязвимых слоев населения. В США имеются уже несколько десятилетий так называемые продуктовые талоны.

У нас тоже существует проект внедрения такого инструмента. Он прописан достаточно подробно в стратегии развития сельского хозяйства до 2020 года. Были предприняты некоторые пилотные проекты в ряде регионов России, но пока как массовое явление, подобного рода вещи, как талоны, отсутствуют. Тем не менее, не исключаю, что их введение возможно.

Такого рода инструмент может представлять из себя пластиковую карточку, по которой можно будет в магазине получить дисконтно тот или иной продукт, который будет соответствовать законодательно установленному перечню. Но данные проекты не получили развития из-за нехватки средств в бюджете регионов. Для осуществления подобной программы потребуется политическое решение на уровне федеральных властей.

На сегодняшний день можно констатировать, что это, во-первых, не повторение опыта 1980-х-1990-х годов, а совершенно другая история. Это форма целевой поддержки социально-уязвимых групп. Во-вторых, уже наработаны нормальные технологии применения. В-третьих, имеются бюджетные ограничения, так как потребуются компенсации ритейлерам. В-четвертых, для применения такого инструмента в общероссийском масштабе необходимо волевое решение».

Подводя итог, эксперт ещё раз уточнил: в общем и целом, такая же ситуация, как и в «перестроечный» период, повториться вряд ли сможет. А вот система, уже давно и прочно существующая в США, вполне может претвориться в жизнь и в России.

Пищевая цепочка: как действовали продуктовые карточки в СССР и России

7 февраля на заседании «Единой России» глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о планах по началу программы помощи малоимущим с зачислением на специальные карты «эквивалента денежных средств» — баллов или бонусов. По картам можно будет купить продукты, а также семена и саженцы.

Карточная система распределения продуктов появилась в России еще в начале XX века. Как она действовала — в фотогалерее РБК.

1916 год. В связи с продовольственным кризисом, вызванным войной, была введена система нормированного распределения продуктов питания по карточкам. Помимо России эта система была распространена во многих воюющих странах.

На фото: очередь за продовольствием в районе площади Белорусского вокзала в Москве

29 апреля 1917 года Временное правительство установило карточную систему распределения зерна: рожь, пшеница, полба, просо, гречиха и др.

На фото: очередь за хлебом в Москве

В августе 1918 года в Советской России карточная система применялась в связи с проведением политики «военного коммунизма» и продразверстки. По продуктовым карточкам происходило распределение хлеба (в т.ч. муки), крупы, сахара и подсолнечного масла. В 1921 году в связи с переходом к политике НЭПа продуктовые карточки были отменены.

На фото: жители Петрограда стоят в очереди для получения продовольствия по карточкам. Февраль 1919 года

В апреле 1929 года в связи с возникшей в стране нехваткой продуктов питания были введены карточки на хлеб. В системе распределения применялся «классовый подход». Карточки первой категории (800 г хлеба в день) — для рабочих. Карточки второй категории (300 г хлеба в день и 300 г на каждого члена семьи) — для служащих. Карточки третьей категории (по 200 г хлеба в день) — для безработных, инвалидов и пенсионеров. Торговцам и служителям религиозных культов карточки не полагались.

В 1931 году была введена карточная система распределения продуктов и промтоваров первой необходимости для лиц, работающих в госсекторе, и их иждивенцев. В июне 1934 года цены на хлеб были повышены в два раза. 1 января 1935 года этот этап карточной системы был отменен.

На фото: торговля мясом на рынке в Орехово-Зуево в Московской области. 1932 год

В 1941 году в связи с началом Великой отечественной войны было введено централизованное карточное распределение. Введение карточек началось в июле с Москвы и Ленинграда. С 20 ноября по 25 декабря 1941 года в блокадном Ленинграде норма распределения хлеба составляла 250 грамм для рабочих и 125 грамм для всех остальных. К ноябрю 1942 года распределение по карточкам происходило в 58 крупных городах. По карточкам распределялись хлеб, крупа, сахар, кондитерские изделия, масло, обувь, ткани, швейные изделия. Отмена карточек производилась постепенно начиная с 1945 года с восстановлением народного хозяйства. Последние карточки на сахар были отменены в 1947 году.

На фото: блокадный хлеб и хлебные карточки времен Великой Отечественной войны в музее истории хлебопечения

В конце 70-х годов в некоторых регионах в связи нараставшим дефицитом продуктов питания и промышленных товаров стала применяться система распределения по талонам. В отдельных районах СССР были введены талоны на мясо, сливочное масло и сахар. С усилением дефицита в 80-х годах происходило распространение талонной системы и перечня товаров, распределяемых по талонам. К 90-м годам по талонам продавались растительное масло, яйца, чай, соль, крупы, в некоторых случаях хлеб, майонез, стиральный порошок.

На фото: покупатели отоваривают продовольственные карточки в магазине на Садовой улице в Ленинграде. Декабрь 1990 года.

В связи с либерализацией цен и гиперинфляцией в 90-х годах талонная система постепенно прекратила существование к 1993 году.

На фото: столовая металлургического завода имени Петровского. 1992 год.

marafonec

marafonec