Что такое цеппелины на войне

Паровые монстры графа Цеппелина

«И вдруг я понял, что эта чешуя не живая, что она часть какого-то сложного аппарата, и что этот Дракон не зверь, а машина. И ужас, живший в душе от этого открытия, начал превращаться в безграничное отвращение, более жестокое, чем самый страх…».

Максимилиан Волошин. «Цеппелины над Парижем»

Граф фон Цеппелин закрыл XIX век испытаниями в июле 1900 года своего первенца – жёсткого дирижабля LZ-1. Хотя они прошли успешно, вскоре у изобретателя закончились деньги и он оставался банкротом вплоть до оказания финансовой помощи королём Вюртемберга Вильгельмом II.

О том, как у Цеппелина в дальнейшем шли дела, можно судить по высказыванию начальника германского Генерального штаба Гельмута фон Мольтке в 1912 году:

Сегодня мы владеем цеппелинами, которые являются самым современным оружием… Наша задача — постоянно и с большой энергией работать над его совершенствованием. Сверх того, мы должны в срочном порядке разработать стратегию и тактику применения воздушных кораблей, которые должны своей мощью в самом начале войны сломить физическое и моральное сопротивление любого противника [1].

Мольтке не бросал слов на ветер. Потому неудивительно, что цеппелины стали одним из устрашающих символом первого общемирового побоища ХХ столетия. Данная статья представляет собой обзор истории применения цеппелинов в годы Первой мировой войны.

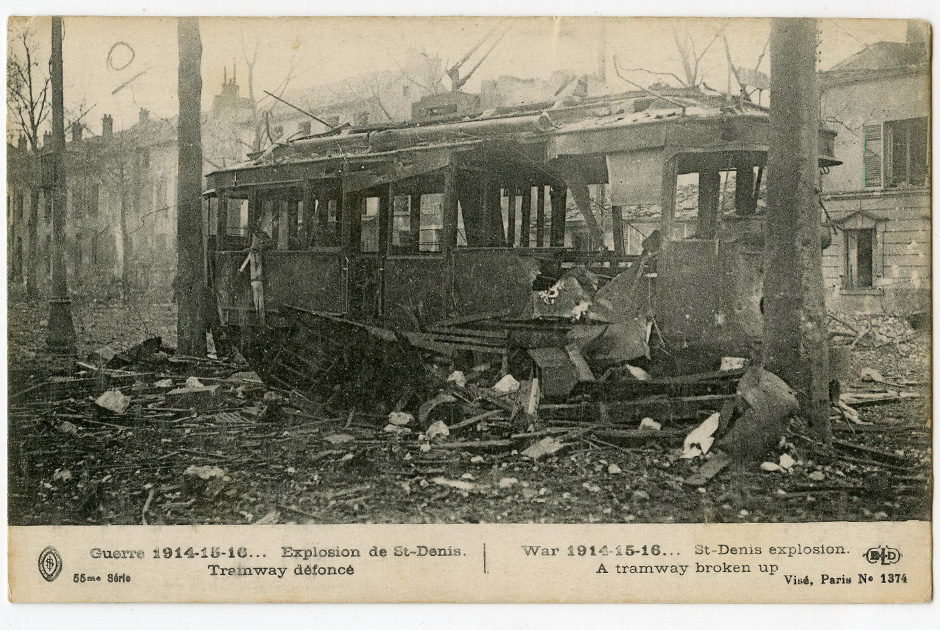

Оно, это применение, пришлось уже на начальный период войны. На Русском фронте, в ходе Восточно-Прусской операции, 10 (23) августа ночью цеппелин сбросил бомбы на бивак 110-го пехотного Камского полка. При налёте было убито 18 и ранено 10 солдат. Четыре дня спустя в районе Прейсищ-Эйлау цеппелин был замечен русскими войсками в ночном небе, но по нему даже не попытались открыть огня [2]. В сентябре 1914 года немцы подвергли бомбардировке с воздухоплавательных аппаратов знаменитый Реймский собор. Под его пылающими сводами находились не только французские раненые, но и солдаты противника. И это лишь одна из многих атак, поражавших своей жестокостью тогдашний, не знающий воздушного террора мир.

До поры недосягаемой для тевтонской угрозы с неба оставалась британская метрополия. Но к маю 1915 г. военное руководство Германии приняло стратегическое решение о бомбардировке Британских островов с помощью цеппелинов. Первоначальный список целей включал в себя военные базы, склады топлива и боеприпасов, казармы. Помимо этого, важными объектами поражения являлись лондонские доки.

Его правоту подтвердил выдающийся русский военный теоретик А. Н. Снесарев, писавший:

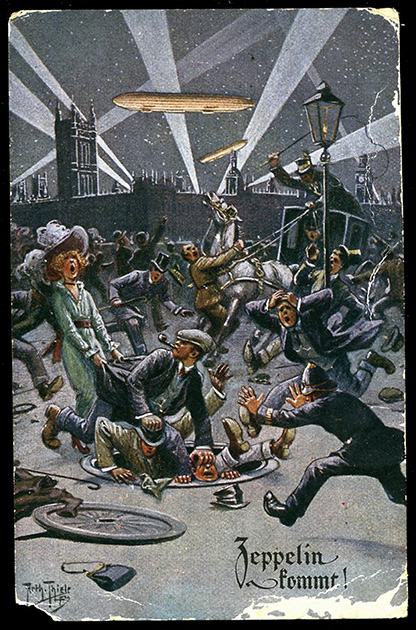

В самой Германии, как отмечают современные исследователи, сочетание национализма с восторгом от технического прогресса и модернистских картин будущего находило мощный отклик; увлечение цеппелинами стало там своего рода культом [6].

Новое в блогах

Поле боя: боевые гиганты кайзера в воздушной войне

В век, когда не было радаров, засечь бесшумно плывущий по ночному небу дирижабль было не так просто. Учитывая, что зенитная артиллерия перед началом эпохи военных дирижаблей находилась в зачаточном состоянии, как и авиация, сбить воздушный корабль было невероятно сложной задачей.

Безусловно, самыми знаменитыми боевыми дирижаблями Первой мировой войны стали немецкие цеппелины, наводившие ужас на противника. О них мы и расскажем в нашей рубрике «Поле боя».

«GPS» для дирижабля за 100 лет до спутников

Для своего времени цеппелин стал настоящим техническим прорывом, почти космический корабль по меркам того времени. Впервые в конструкции каркаса использовался дюралюминий, более прочный металл и лишь немного тяжелее, чем алюминий.

Армейский цеппелин над гаванью немецкого города Киль. Фото: britannica.com

Особая конструкция кормового винта позволяла достичь скорости в 100 км/ч, а потолок полета доходил до 7,4 км. Таким образом дирижабль был неуязвим для первых истребителей, чей потолок едва дотягивал до 4 км.

Специально для немецких дирижаблей была создана радионавигационная система с измерительными станциями в Нордхольце и Боркуме. Дирижабль посылал сигналы — свои позывные, которые принимались станциями, и после их обработки командиру корабля сообщались данные о его местонахождении, почти GPS.

Неприступные крепости

Легко ли сбить дирижабль? Казалось, он такой большой, наполнен водородом, и стоит дать по нему пару очередей из пулемета, и цеппелин рухнет. На самом деле это не так.

В начале Первой мировой войны зажигательные пули не были широко распространены, а обычные делали в жестком куполе дирижабля небольшие дырки, которые никак не сказывались на летных качествах корабля.

Члены экипажа цеппелина в задней гондоле двигателя после налета на Англию. 1917 г. Фото: wikimedia.org

Цеппелин, получив с десяток пробоин, мог легко подняться на недосягаемую высоту и вернуться на базу — летучий газ выходил сквозь пробоины очень медленно.

Например, армейский цеппелин LZ-77 был оснащен шестью пулеметами. L-57 и L-59 имели 4 крупнокалиберных пулемета на верхних платформах и 6 пулеметов «максим» в гондолах.

Ручные пулеметы при необходимости могли перебрасываться на любую сторону, чтобы обеспечить наибольшую плотность огня. Весь экипаж дирижабля был вооружен автоматическими карабинами и револьверами. Воздухоплаватели могли вести самостоятельный огонь по противнику из окон и люков.

Таким образом, вздумавшего атаковать дирижабль истребитель противника встречала настоящая лавина огня.

Почти стратегические стелс-бомбардировщики

Во время Первой мировой войны дирижабли обладали наибольшей дальностью полета и превосходили самолеты по бомбовой нагрузке. Кроме того, дирижабль было трудно различить на фоне ночного неба, и цеппелин летел практически бесшумно.

Постройка цеппелина. Фото: wikimedia.org

Для большей незаметности немцы наносили черную защитную краску на нижнюю поверхность корпуса, гондол и стабилизаторов. Засечь и удержать в лучах прожектора дирижабль было очень непростой задачей.

Цеппелин серии «R». Фото: lzdream.net

Дирижабли были оборудованы электрической системой бомбосбрасывания, управление которой осуществлялось из командирской рубки. Контроль за сбросом конкретной бомбы велся так: на центральном пульте зажигалась соответствующая лампочка — зеленая для 300-килограммовой бомбы, синяя — для 100-килограммовой и красная — для 50-килограммовой.

В аварийных ситуациях один поворот рукоятки специального переключателя освобождал все бомбы.

В одиночку против Лондона

8 сентября 1915 года немецкий дирижабль L-13 из состава под командованием Хайнриха Мати в одиночку за 12 минут нанес столице Британской империи ущерб, сопоставимый с потерями в крупной военной операции.

Цеппелин смог незамеченным проникнуть в воздушное пространство Британских островов и безнаказанно отбомбиться по Лондону. Войска ПВО узнали о присутствии немцев в воздухе, когда на улицах города начали рваться бомбы.

В результате атаки были повреждены десятки домов, склады, убиты 22 и ранены 87 британцев, потерян один истребитель, а общий урон оценивался в огромную по тем временам сумму 534 287 фунтов стерлингов.

После того как бомбы были сброшены, Мати поднял свой дирижабль на недосягаемую для истребителей высоту и благополучно добрался до базы.

Русская зима против дирижаблей

Успех бомбардировок Лондона навел немецкое командование на мысль об ударе по Петрограду, причем этого хотел сам кайзер. Операция получила название «Железный крест» и была назначена на 29 ноября 1916 года.

Где-то на высоте 3050 м экипаж заподозрил неладное, стало холодно настолько, что замерз компас, затем в маслоприводах стало твердеть масло, спустя некоторое время толстым слоем льда покрылся сам дирижабль.

Немецкий командир, понимая, что не долетит, решил поворачивать. Тем временем погода все ухудшалась, бушевала снежная буря, отказывал двигатель, цеппелин был готов в любой момент упасть в море. Чтобы удержать корабль в воздухе, немцы скинули за борт бомбы, которыми хотели разбомбить Зимний дворец, и слили полтонны горючего. Но это им не помогло — пришлось совершить аварийную посадку. Взлететь снова не позволила непогода, а вскоре дирижабль был разбит сильным порывом ветра. Повторный налет с участием другого цеппелина на Петроград также закончился провалом — сильные морозы и снег справлялись с немецкими машинами лучше любого ПВО.

С неба в кровать к монашке

Сбивать дирижабли англичане научились сравнительно быстро, но борьба с цеппелином требовала от пилота немалого мастерства. Самым эффективном средством борьбы с дирижаблями стали бомбы.

Тонущий в Темзе цеппелин. Фото: pinterest.com

Немцы для защиты от таких атак даже стали применять специальную платформу с пулеметчиком, размещенную над куполом.

История сохранила курьезный случай, когда стрелок дирижабля LZ-37 слишком рано открыл огонь по атаковавшему его британскому истребителю и, не нанеся тому никакого урона, израсходовал весь боезапас.

Атаки с применением зажигательных пуль тоже приносили свои результаты. Метко выпущенная очередь могла поджечь воздушный корабль, в мгновение превратив его в огненный шар.

В целом эффективность цеппелинов значительно снизилась к концу войны. Так, их налеты на Лондон наносили больше психологического ущерба, чем материального.

Тем не менее с окончанием Первой мировой дирижабли не ушли со страниц истории. Благодаря своим уникальным качествам они нашли свое применение в гражданской авиации, затем послужили во Второй мировой войне и до сих применяются в различных сферах. Беспилотные дирижабли строятся и в Беларуси специалистами Физико-технического института НАН Беларуси.

Dec. 12th, 2010

С началом войны на заводах Цеппелина стали лихорадочно строить новые дирижабли. Большую часть цеппелинов, сделанных в конце 1914 — начале 1915 гг., составляли корабли серии «т» объемом 22 470 куб.м.

Они примерно соответствовали объему морского дирижабля L-3 (LZ-24), построенного в мае 1914 г., но в их конструкцию было введено много усовершенствований. У них остался еще укороченный внешний киль, но дирижабли получили современное одинарное хвостовое оперение на тонкой кормовой части. Под оболочкой находились 2 одинаковые длинные гондолы, расположенные друг за другом. Передняя, командирская, была застеклена. В ее задней части был установлен мотор «Майбах» МС-Х мощностью 210 л.с., с толкающим воздушным винтом. Во второй гондоле находились два МС-Х, их мощность разделялась между толкающим винтом в хвостовой части гондолы и двумя винтами, установленными на рамах на боковых сторонах корпуса корабля. Длина цеппелинов серии «т» составляла 158 м, грузоподъемность 7450 кг. Дирижабли развивали скорость 80,6 км/ч и могли действовать на высоте 2000 м. В конце 1914 г. был выпущен новый значительно усовершенствованный тип дирижабля переходной серии «m/n» Z-XII (LZ-26) объемом 25 000 куб.м, у которого коридор, соединяющий гондолы, проходил не по килю под корпусом дирижабля, как это делалось прежде, а был устроен внутри каркаса. Дирижабль имел более совершенную аэродинамику.

Армия получила четыре дирижабля: Z-IX, Z-X, Z-XI и Z-XII. Военные опасались вводить в свой состав «несчастливый» номер. Поэтому некоторое время использовались заводские обозначения. Большинство кораблей серии «m» были переданы флоту. К 1915 г. Дивизион воздушных кораблей пополнился сразу пятью боевыми единицами: L-4, L-5, L-6, L-7 и L-8. Моряки использовали дирижабли в основном для патрулирования Северного и Балтийского морей и для установки минных заграждений. Морская разведка была столь интенсивна и успешна, что британцы с горечью отмечали: для этого дела один дирижабль стоит пяти-шести крейсеров. L-5 принимал участие 25 декабря 1914 г. в обороне германского побережья от нападения девяти гидропланов англичан. В воздушном бою было сбито 3 гидроплана.

24 января 1915 г. в Северном море произошел бой между германской эскадрой линейных крейсеров под командованием адмирала Хиппера и такой же эскадрой англичан под командованием адмирала Битти. Во время боя над судами германского флота находился один цеппелин. Вместо того чтобы осматривать районы вблизи сражения, и сообщать о передвижениях морских сил противника, он занялся бомбометанием по английским кораблям, окружившим подбитый германский крейсер «Блюхер». Для оказания помощи гибнущему кораблю Хипперу нужны были сведения о противнике и дальних подступах к месту боя, но L-5 самозабвенно швырял бомбы, которые ложились вдали от кораблей противника, совершенно не обращавшего внимания на цеппелин. Не зная точной обстановки, адмирал отказался от первоначального намерения напасть всеми своими силами на англичан и тем облегчить положение «Блюхера», т.к. опасался быть связанным боем при появлении новых судов противника. Хиппер запросил L-5, не замечает ли он уменьшения скорости неприятельских судов, и получил отрицательный ответ. Из-за этого он отменил намеченную на вечер того же дня атаку немецких миноносцев на те корабли англичан, скорость которых из-за повреждений в бою упала. В действительности, в момент сражения 6 английских линейных кораблей, шедших на помощь адмиралу Битти, были еще далеко от района боя и приблизились к нему лишь через три часа; английский крейсер «Лайон» получил в бою повреждения, вышел из строя и малым ходом удалялся из района боевых действий к английским берегам. Хиппер имел возможность спасти крейсер и отправить миноносцы в атаку, а командир L-5 проявил тактическую неграмотность.

26 мая 1915 г. из воздушного порта Зеддин на Балтийском побережье L-5 поднялся в разведывательный полет вместе с самолетами в направлении на Гельсингфорс. Всего L-5 выполнил 47 патрульных полетов и только один на бомбардировку.

Начало 1916 г. принесло ряд технических новшеств, которые были внедрены и использованы на воздушных кораблях.

Эрнест Леман, уже достаточно опытный пилот воздушных кораблей, начал войну, командуя армейским цеппелином. В начале октября 1914 г., во время осады Антверпена он успешно осуществил ночную бомбардировку этого важного морского порта на бельгийском побережье. Он говорил, что его цеппелин довоенной постройки был не совсем пригоден для выполнения боевых задач. Только в январе 1915 г. Леман получил новенький цеппелин Z-XII. В конструкцию Z-XII было внесено большое количество улучшений, учитывающих опыт боевых действий. Применение более эффективного кормового воздушного винта позволило достичь максимальной скорости в 100 км/ч. Впервые в конструкции каркаса использовался дюралюминий, более прочный металл и лишь немного тяжелее, чем алюминий. В дальнейшем этот сплав широко использовался в конструкции всех последующих цеппелинов.

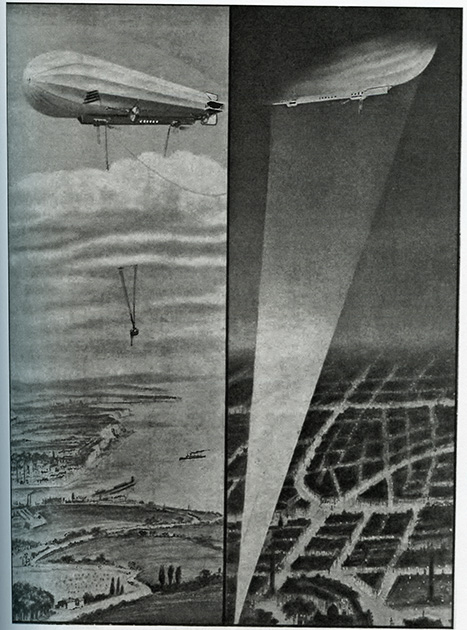

Вынужденное бездействие в связи с плохой погодой, что было обычным явлением в зимние месяцы 1915 г., Леман использовал для экспериментов с наблюдательной гондолой. Находящийся в крошечной гондоле наблюдатель являлся слишком малой целью, чтобы быть замеченным вражескими прожекторами, и мог спокойно определять координаты противника, в то время как огромный цеппелин за облаками оставался невидимым. Впервые Эрнест Леман наблюдательную корзину применил во время одного из налетов на Кале. Гондола была изготовлена из большого масляного бака, снабженного небольшими стабилизирующими плоскостями. В дальнейшем гондолы стали делать обтекаемой формы с рулями, чтобы наблюдатель мог смягчать ее колебания во время полета. Парить в полном одиночестве на большой высоте было не очень приятным делом. Широкое применение наблюдательной гондолы сдерживалось малой грузоподъемностью дирижаблей, и только когда в серию пошли корабли объемом 35 000 куб.м, она стала стандартным техническим средством практически всех армейских цеппелинов. Но Петер Штрассер отверг это нововведение для флотских дирижаблей.

Быстрое развитие радио позволило существенно улучшить ориентацию цеппелинов как ночью, так и во время полета над морем. L-9 стал первым немецким дирижаблем, который в марте 1915 г. подключился к радионавигационной системе, созданной измерительными станциями в Нордхольце и Боркуме. Дирижабль посылал свои позывные, которые принимались станциями, и после их обработки командиру корабля сообщались данные о его местонахождении. Довольно часто информация изобиловала ошибками, приводившими к тому, что бомбы не попадали в цель. Но все же это был существенный шаг вперед. Англичане научились перехватывать немецкие радиопереговоры и узнавать о приближении противника. В 1918 г. немцы стали применять более точные методы счисления пути. Курсовые радиомаяки, установленные на побережье, стали просто посылать сигналы, а радист на борту дирижабля сам измерял и рассчитывал свое местонахождение. Британцы потеряли возможность обнаруживать германские дирижабли по радиосигналу.

Немцы пытались приспособить дирижабли для сбрасывания торпед. К цеппелину L-25 подвесили планер с торпедой. Планер должен был в нужный момент отцепиться от корпуса дирижабля и спуститься к воде на длинном (7000 м) тросе. В момент касания воды торпеда освобождалась и шла к цели. Во время первого же эксперимента планер разбился. Позже удалось добиться надежного спуска планера, но применить это изобретение в боевых условиях уже не пришлось.

На первых типах немецких дирижаблей размещались тяжелые пулеметы «максим». Так, на L-6 их было 3, на L-5 — 5, на LZ-37 — 4 и на LZ-38 — 5. Легкие пулеметы типа «парабеллум» были распределены по гондолам, а их число доходило до Для ведения огня с дальних дистанций часто применялись крупнокалиберные пулеметы, которые весьма эффективно действовали в воздушном бою. На дирижаблях L-20 и L-21 стояло по 2 крупнокалиберных пулемета и по 6 типа «максим».

В начале войны низкие летно-технические характеристики самолетов позволяли дирижаблям легко уходить от нападения, набирая высоту, к середине войны ситуация для воздушных кораблей значительно усложнилась, т.к. и самолеты получили возможность при благоприятных обстоятельствах атаковать сверху. С этого времени практически все дирижабли стали оснащать верхними стрелковыми установками. С этой целью на верхней части корпуса монтировалась платформа с размещенным на ней пулеметом, которая соединялась с килевым коридором специальной лестничной шахтой. Первые верхние платформы устанавливались на ниспадающих частях носового конуса из-за опасения повреждения газовых баллонов при малых углах обстрела. Это приводило к тому, что с верхних носовых платформ дирижаблей «Шютте-Ланц» невозможно было вести огонь назад. Вскоре опыт воздушных боев показал, что сверхдавление, которое существует в газовом баллоне, закрывает входные и выходные отверстия от пуль. На последующих дирижаблях, как, например, на SL-22, верхние пулеметные платформы уже отнесены назад.

Такая же система установки пулеметов сверху несущего корпуса была принята и на цеппелинах. На L-31 сверху находились 2 крупнокалиберных пулемета: один на платформе в носовой части корпуса, а другой — в кормовой. Кроме того, этот дирижабль был вооружен еще пулеметами «максим». Армейский LZ-77 был оснащен пулеметами; вверху по 2 — в передней и кормовой гондолах. L-57 и L-59 имели 4 крупнокалиберных пулемета на верхних платформах и 6 пулеметов «максим» в гондолах. Исходя из воздушной обстановки в зоне ведения боевых действий, командиры воздушных кораблей сами могли решать, какое количество оборонительного вооружения они могли взять на борт. Например, SL-10, который в 1916 г. действовал в районе Черного моря, имел всего 2 оборонительных пулемета, т.к. ПВО в зоне его полетов практически отсутствовала.

Трудноразрешимой проблемой являлось обеспечение равномерного кругового обстрела и исключение «мертвых» секторов. Наиболее уязвимой от нападения самолетов противника была нижняя часть корабля, так как расположенные в гондолах пулеметы не имели возможности вести огонь под большими углами вниз. Впервые эту проблему решили на L-42, когда были сконструированы выдвижные стрелковые точки. Они располагались внутри килевого прохода и при угрозе нападения снизу выдвигались (опускались) наружу. Кстати, это конструктивное решение с успехом стало применяться и в авиации будущего. Небольшие «мертвые» секторы, образованные хвостовым оперением, не несли особой опасности и на дальних дистанциях легко простреливались из задней мотогондолы.

Окончание см. ТУТ

Великое надувательство Как Первая мировая война уничтожила летающих гигантов: триумф и закат германских цеппелинов

Первая мировая война принесла миру огромные потери и разрушения. Более 18 миллионов человек погибли, с карты мира исчезли сразу четыре империи, в ходе боевых действий были разрушены многие памятники истории и культуры. Но именно война дала мощный толчок развитию науки и техники. О том, как повлияла Великая война на развитие воздухоплавания, о расцвете, триумфе и закате германских цеппелинов, предсказанном до мельчайших деталей автором «Войны миров», — в материале «Ленты.ру».

Этот текст попал в подборку лучших текстов «Ленты.ру» за 2020 год. Остальные тексты из нее читайте ТУТ

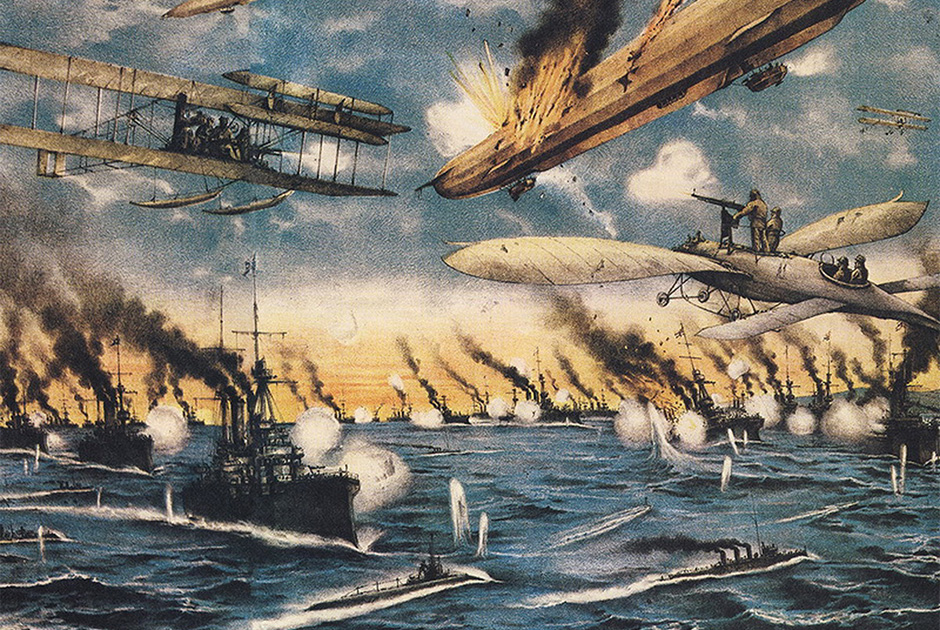

«В небе, словно существа из совершенно иного, будущего мира, реяли немецкие воздушные корабли. Все совершенно одинаковые по форме и размерам, устремленные к одной цели, словно волчья стая, где каждый волк точно знает свое место… Продвигаясь вперед, воздушные корабли сокрушали квартал за кварталом с той же легкостью, с какой ребенок рассыпает сложенные из кубиков города. Позади оставались руины и пылающие пожары, наваленные грудами и разбросанные мертвые тела. Мужчины, женщины и дети валялись вперемежку, как какие-нибудь арабы, зулусы или китайцы. Центральная часть города превратилась в огромный костер, спасения из которого не было. Автомобили, поезда, паромы — все встало, и в этой сумрачной неразберихе обезумевшие беглецы встречали лишь ужас разрушения и огонь пожаров».

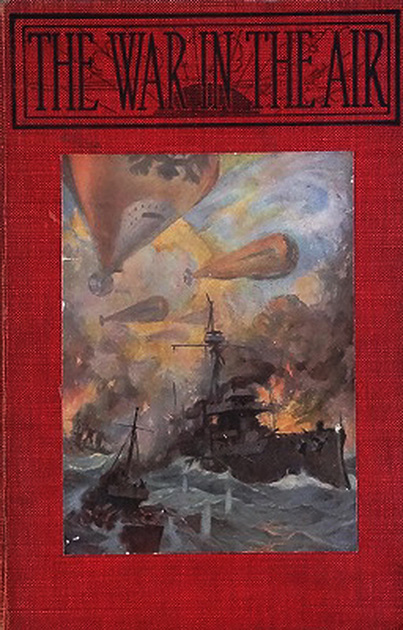

Иллюстрация к роману Герберта Уэллса «Война в воздухе»

Изображение из собрания Петра Каменченко

Приведенный отрывок взят из романа английского писателя-фантаста Герберта Уэллса «Война в воздухе» (The War in the Air). В нем описывается, как гигантский воздушный флот Германии нападает на Англию и США, как огромные немецкие дирижабли безжалостно топят в Атлантике эскадры броненосцев, засыпают бомбами заводы и фабрики, превращают в руины города.

Автор «Машины времени», «Человека невидимки» и «Войны миров» написал эти строки в 1907 году, когда бомбардировка Лондона германскими дирижаблями казалась не более реальной, чем высадка марсиан в Уокинге (Суррей).

В том же 1907 году Фердинанд фон Цеппелин балансировал на грани отчаяния. Немецкий граф уже потратил все свое немалое состояние, заложил фамильные драгоценности, но построенные им аппараты упорно не хотели летать. С огромным трудом они поднимались в воздух, безуспешно боролись со стихией, а затем падали, разваливались на куски, горели и тонули в Боденском озере.

Казалось, что идея создания больших управляемых летательных аппаратов легче воздуха, но с жестким каркасом так и останется смелой фантазией «безумного графа». Однако 69-летний фанатик не желал сдаваться. Пережив очередную катастрофу, он с истинно немецким упорством начинал все сначала.

И, как результат, семь лет спустя ужас, который предугадал и описал Герберт Уэллс, стал реальностью. Началась Первая мировая война, и германские цеппелины превратились в ночной кошмар больших городов — бомбили Антверпен, Варшаву, Париж, Лондон, Ливерпуль.

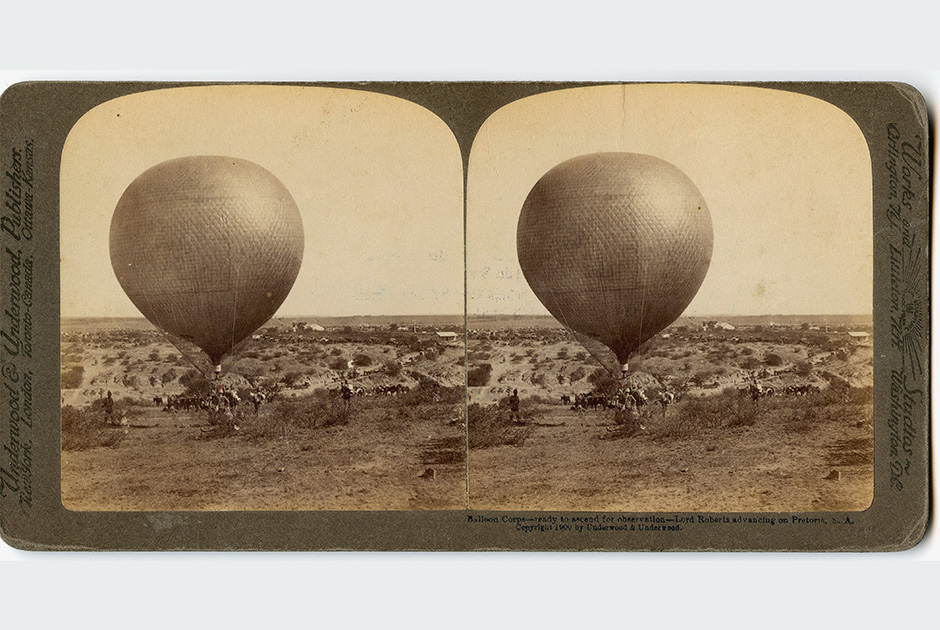

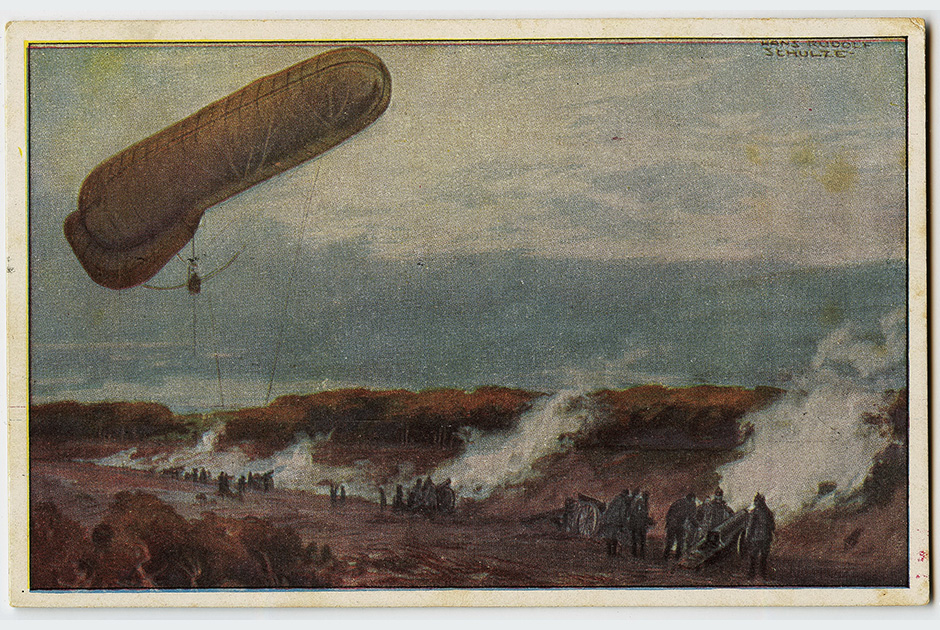

На английской стереофотографии 1900 года «воздухоплавательный парк наблюдения за противником» армии лорда Робертса в окрестностях Претории (Южная Африка) во время Англо-бурской войны

Изображение из собрания Петра Каменченко

Родина слонов и дирижаблей

Справедливости ради следует сказать, что летательные аппараты с жестким каркасом, но легче воздуха были изобретены значительно раньше и не в Германии. История создания дирижаблей и их эволюция не входит в тему этой статьи, остановимся лишь на одном любопытном и не самом известном эпизоде.

В самый разгар Наполеоновских войн к российскому посланнику в Штутгарте обратился немецкий механик Франц Леппих с предложением построить для русской армии воздушный корабль, способный «вмещать 40 человек и поднимать 12 тысяч фунтов груза». По мнению изобретателя, с этого корабля можно будет бросать бомбы на вражеские армии, что в свою очередь «сделает бесполезными войны и освободит человечество от адского разрушения». (Еще один романтик и спаситель человечества. И тоже немец!)

Доложили царю. Александру I идея понравилась. Из казны выделили средства — 163 тысячи рублей, по тем временам сумма огромная, и вскоре первая «дирижабельная верфь» была построена в селе Воронцово под Москвой. Курировал проект военный министр грозный граф А.А. Аракчеев. По сохранившемся записям воздушный корабль имел продолговатую форму, матерчатую оболочку на полужестком каркасе и должен был приводиться в движение механизмом, использующим мускульную силу экипажа.

Завершить постройку первого в мире боевого дирижабля не успели. В августе 1812 года армия Наполеона стремительно приближалась к Москве. Недостроенные дирижабли уничтожили, а саму мастерскую эвакуировали в Нижний Новгород, затем в Ораниенбаум, где постепенно проект заглох.

Однако, согласно сохранившимся документам и, в частности, донесению генерала Д.Ф. Вындомского военному министру, экспериментальные модели поднимались в воздух на «привязях», хотя лететь «противу ветра» им пока не удавалось. Выходит, что Россия не только родина слонов, но и дирижаблей.

От воздушного шара к первому цеппелину

Но мы отошли от темы. Вернемся к отчаявшемуся, но не сломленному фон Цеппелину. Немецкий граф не был ни инженером, ни ученым, ни самородком-изобретателем. Основная его заслуга состояла в том, что ему удалось создать первый удачный серийный дирижабль и наладить его производство. Этому он посвятил всю жизнь.

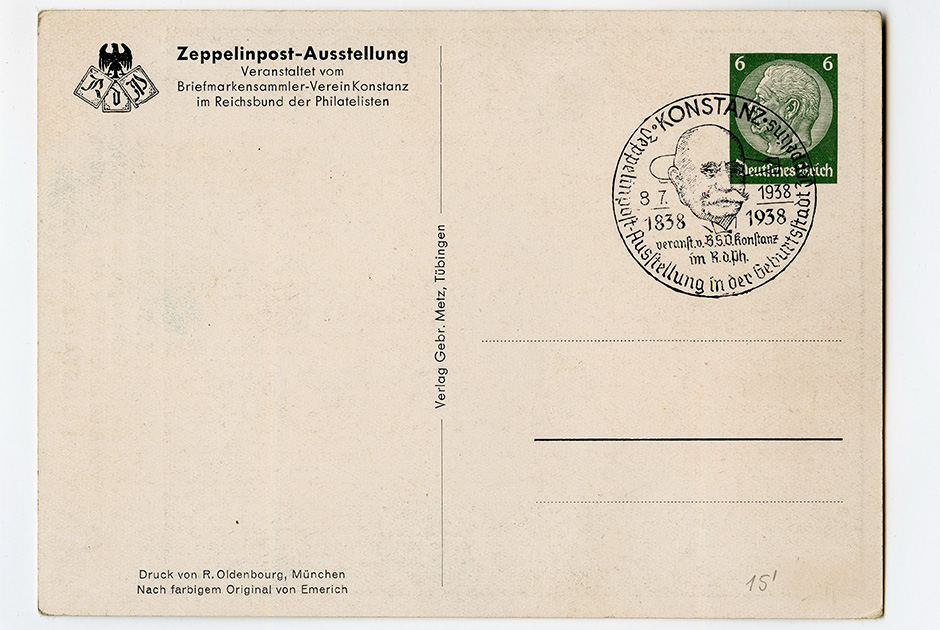

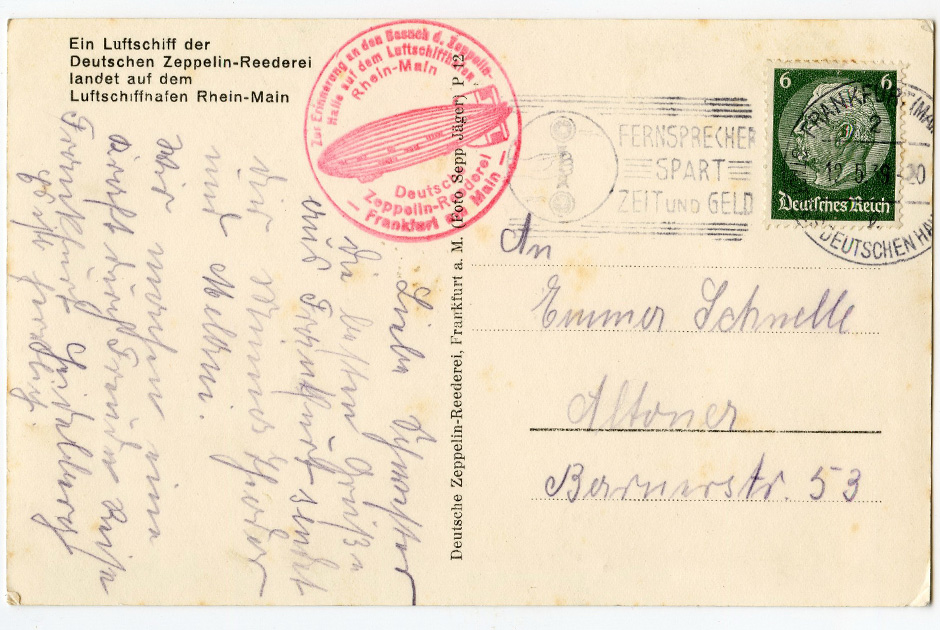

Немецкая открытка 1938 года, выпущенная в честь 100-летия со дня рождения Фердинанда фон Цеппелина (1838-1917), который с большим пафосом отмечался в Германии

Изображение из собрания Петра Каменченко

Впервые профессиональный военный Фердинанд фон Цеппелин поднялся в воздух на воздушном шаре во время Гражданской войны в США (1861-1865), где находился в качестве военного наблюдателя. Позже, во время Франко-прусской войны (1870-1871), будучи кавалерийским разведчиком, он мог наблюдать, как из осажденного Парижа поднимались воздушные шары с почтой и людьми на борту.

Перспектива производства гигантских воздушных кораблей, которые вознесут на безграничную высоту военную мощь Германии, настолько захватила графа, что в 1887 году он отправил соответствующий меморандум королю Вюртембергскому. В германских военных кругах предложение сочли бредом, но Вильгельму II пассионарий понравился, и граф получил должность королевского адъютанта.

В 1890-м в звании генерал-майора фон Цеппелин расстался с военной службой, чтобы посвятить все свободное время и имеющиеся средства новому увлечению — дирижаблям.

Для разработки новых летательных аппаратов Цеппелин пригласил талантливых конструкторов, инженеров и опытных механиков, которым сумел внятно объяснить задачу и всячески помогал с ее решением. В первую очередь организацией и деньгами. В 1898 году он основал «Акционерное общество содействия управляемому воздухоплаванию» (Aktiengesellschaft zur Förderung der Luftschiffahrt) с основным капиталом в один миллион золотых марок.

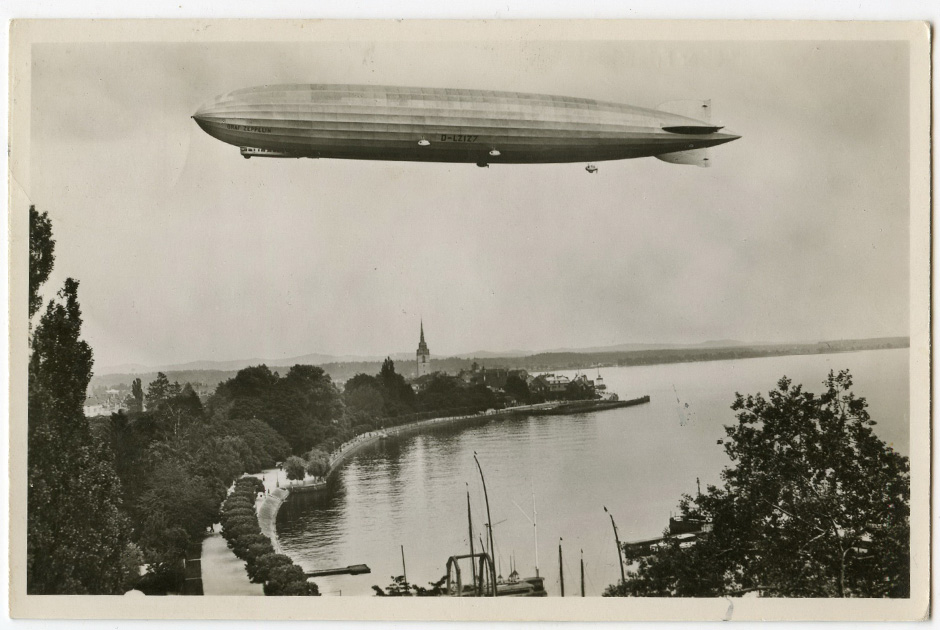

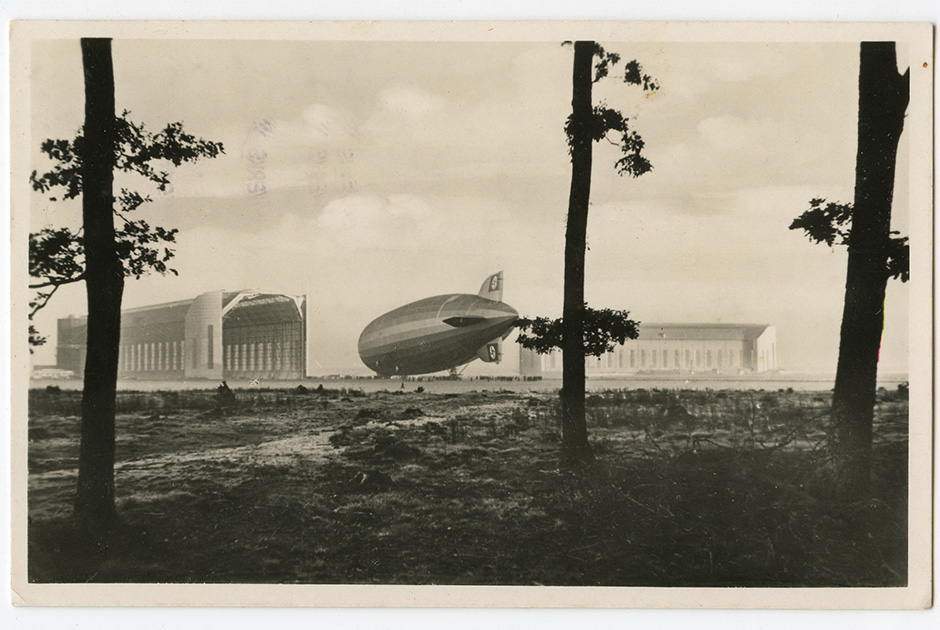

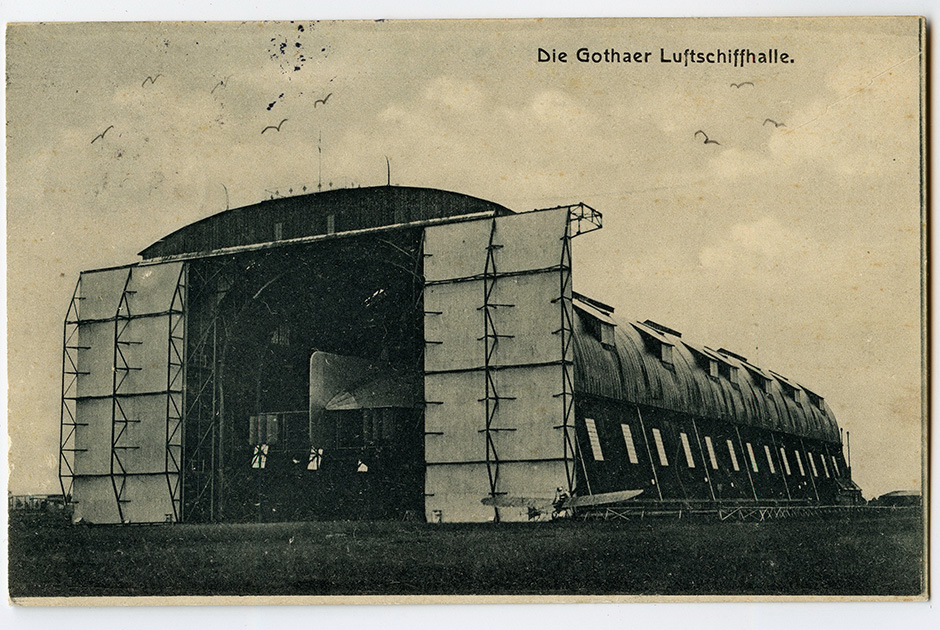

В апреле того же года в Фридрихсхафене на Боденском озере недалеко от города Констанца, где фон Цеппелин родился, был построен эллинг для дирижаблей. Это было большое сооружение, плавающее на 80 понтонах: 142 метра в длину, 23 — в ширину, и 21 — в высоту. В нем и был заложен первый «Люфтшиффбау Цеппелин», или LZ-1, — воздушный корабль, не имевший в мире аналогов, прототип всех будущих цеппелинов.

LZ-1 поднимается в воздух

128-метровый каркас LZ-1 был собран из алюминиевых профилей и обтянут хлопчатобумажной тканью, покрытой лаком. Диаметр LZ-1 составлял 11,7 метра. Дирижабль имел 17 отсеков с баллонами, наполненными 11 300 кубометрами водорода. Баллоны были изготовлены из однослойной прорезиненной хлопчатобумажной ткани. Все это сооружение величиною с крейсер должно было передвигаться в воздухе при помощи двух моторов «Даймлер» мощностью 14,7 лошадиной силы и весом 420 килограммов. Снизу под корпусом размещались две гондолы длиной 7 метров и шириной 1,8 метра.

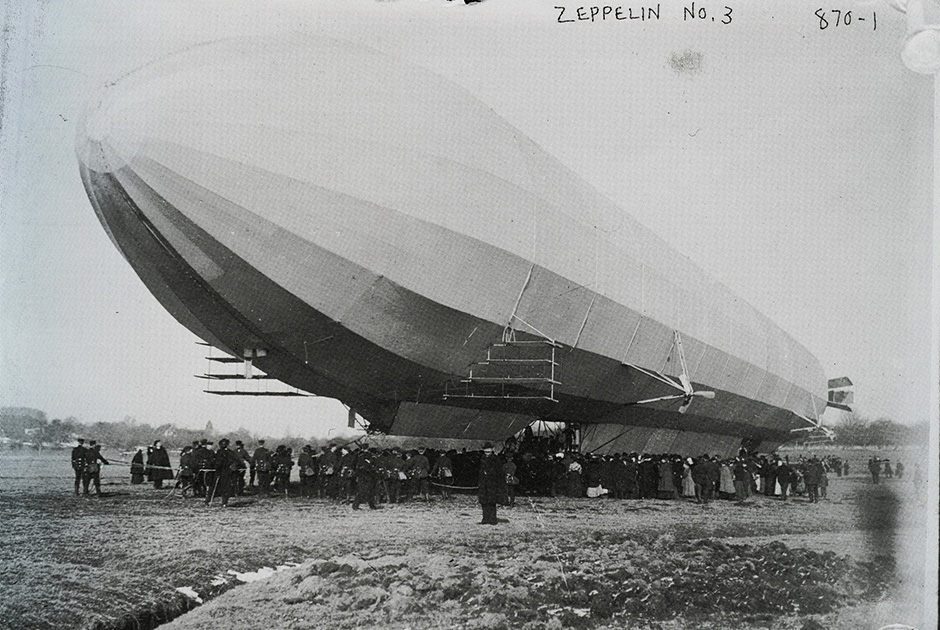

На германской открытке 1907 года еще целый LZ-3 на берегу Боденского озера. В сентябре того года он продержался в воздухе целых восемь часов

Изображение из архива Петра Каменченко

Первый полет на дирижабле собственной конструкции Цеппелин совершил в возрасте 62 лет. Тысячи зрителей, собравшихся на берегу Боденского озера, были поражены внешним видом летающей машины «безумного графа». Из эллинга гигантскую «сардельку» вытянул на воду буксир.

LZ-1 продержался в воздухе 20 минут, но из-за прогиба каркаса пострадал при посадке. Несколько месяцев он находился в ремонте. После чего в октябре 1900 года совершил второй и третий полеты, достигнув высоты 400 метров и скорости 28 километров в час.

Затраты на строительство дирижабля, эллинга и их содержание оказались столь велики, что в 1901 году привели компанию к финансовому краху. Фон Цеппелин остался без средств на строительство нового дирижабля. В довершение всех бед, налетевший ураган потопил эллинг и разрушил LZ-1.

Пылающий шар рухнул на землю

Цеппелин искал деньги на продолжение работ, но ни государство, ни военные, ни крупные предприниматели вкладываться в сомнительный проект не хотели. Лишь в 1905 году, после того как в Вюртемберге при содействии короля прошла благотворительная лотерея в пользу воздухоплавания, каркас LZ-1 был продан на слом, а сам граф расстался с большей частью своего имущества, ему удалось набрать 400 тысяч марок, необходимых на постройку LZ-2.

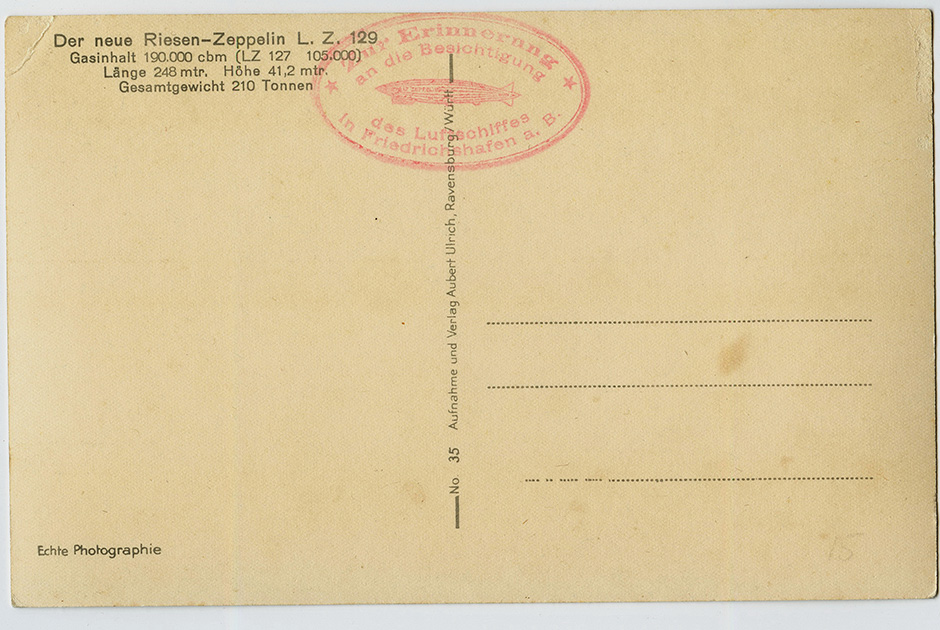

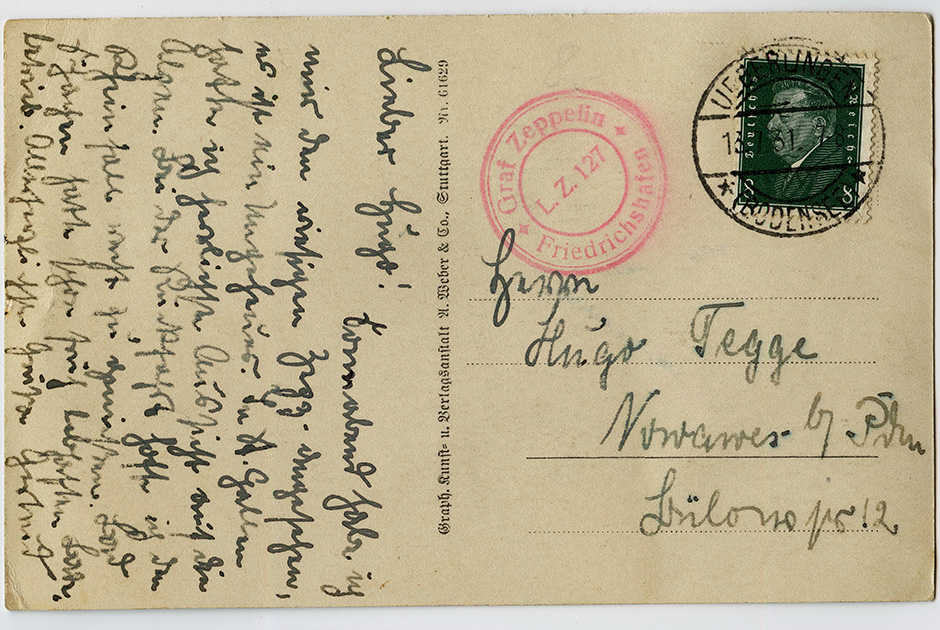

Дирижабли Hindenburg (LZ-129) и Graf Zeppelin (LZ-127, в воздухе). «Гинденбург» принимал участие в открытии Олимпийских игр в Берлине в 1936 году, поэтому у него на борту изображены олимпийские кольца. Гибель «Гинденбурга» 6 мая 1937 года фактически определит будущее воздухоплавания. Немецкая открытка 1936 года

Изображение из собрания Петра Каменченко

Однако неудачи продолжались: при выводе из дока новый цеппелин подхватило ветром и понесло по озеру. Нагнать его удалось лишь у швейцарского берега. После ремонта LZ-2 взлетел и достиг высоты 450 метров, но тут отказали руль и один из двигателей. С большим трудом дирижабль удалось посадить на сушу, где он был разрушен штормовым ветром.

Казалось бы, это конец. Но упорный старик заложил фамильные драгоценности и в октябре 1906 года взлетел на своем третьем дирижабле LZ-3. В сентябре 1907 года LZ-3 продержался в воздухе целых восемь часов, а в декабре буря, бушевавшая на Боденском озере, разрушила эллинг, и дирижабль погиб.

В следующем году погиб LZ-4. Вот как об этом вспоминает 20-летний Эрнст Хейнкель, будущий знаменитый авиаконструктор и основатель фирмы Heinkel: «Неожиданный порыв ветра сильно встряхнул дирижабль. Он резко поднялся вверх, затем ушел в сторону и ударился о дерево. Десятки тысяч зрителей увидели, как по обшивке замелькали голубые огоньки. Мгновение спустя вся оболочка уже пылала с ужасным шипением и треском. Каркас корежился от огня, принимая самые уродливые формы. Затем все это превратилось в пылающий шар, который рухнул на землю… Крик толпы был неописуем… Потом наступила тишина, и послышался голос: «Я конченный человек!» Седой старик со свисающими белыми усами протягивал руки к горящим обломкам. Это был граф Фердинанд Цеппелин».

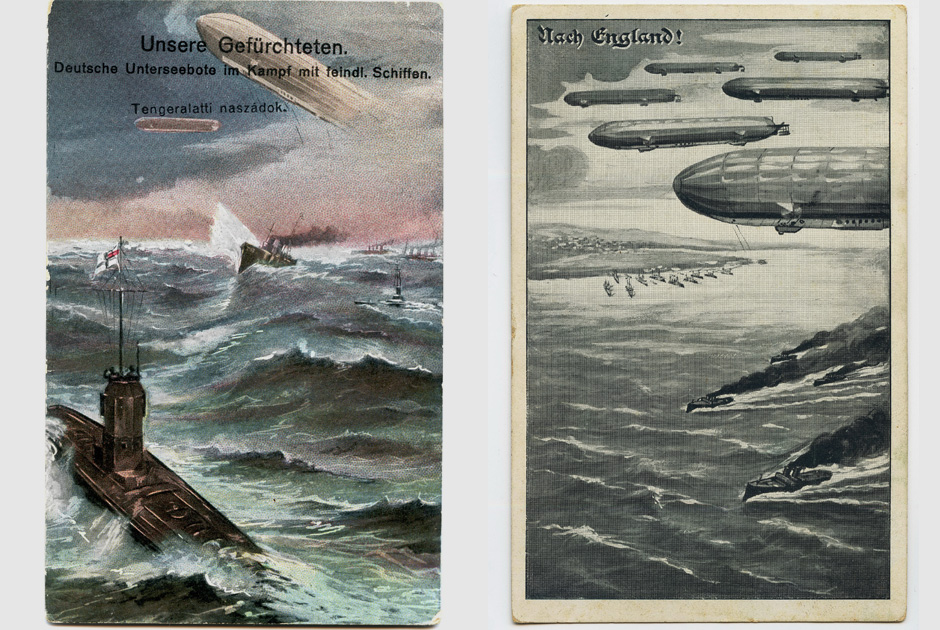

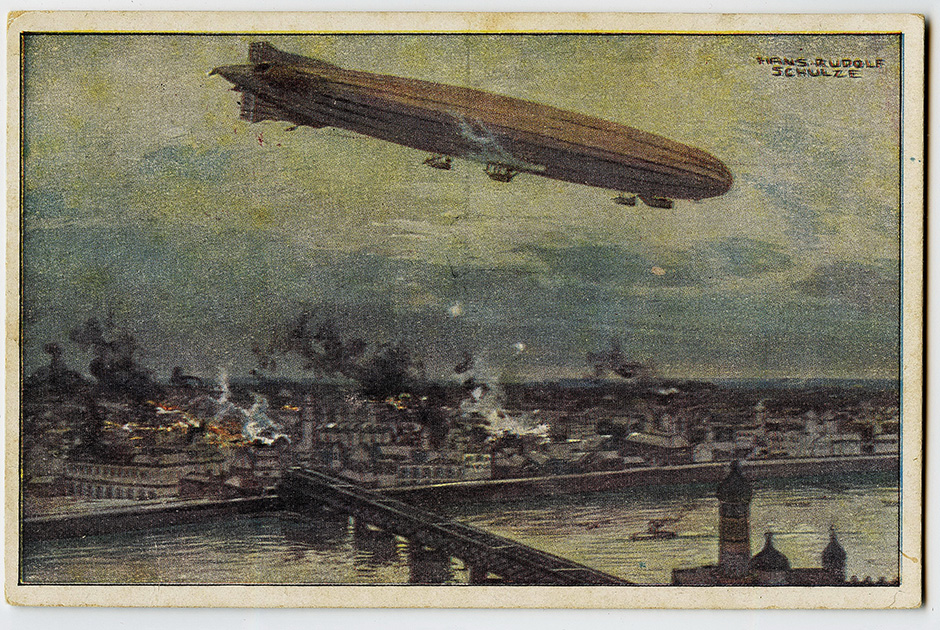

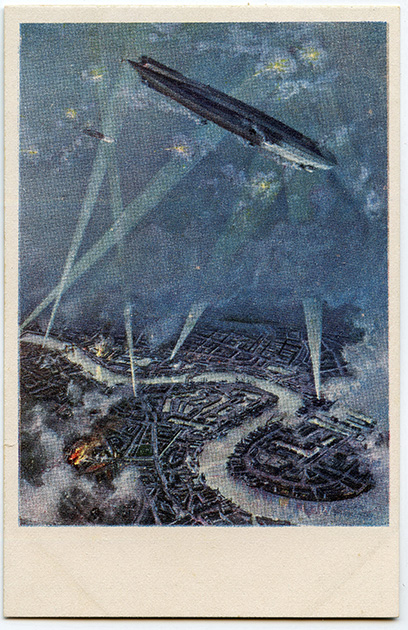

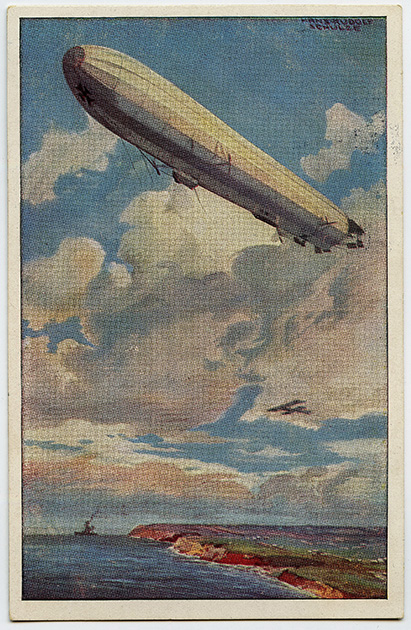

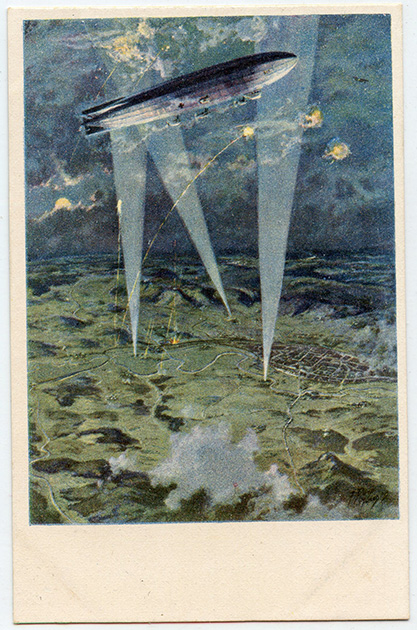

«На Англию!» Немецкие пропагандистские открытки 1914 года

Изображение из собрания Петра Каменченко

Вопрос престижа Германской империи

Мы не знаем, как скоро был переведен на немецкий язык роман английского фантаста и читал ли его в 1908 году кайзер Вильгельм II, но именно в нем можно было отыскать решение самой сложной стратегической задачи Германской империи в будущей мировой войне. В том, что она рано или поздно начнется, никто особенно не сомневался. Находящаяся за морскими проливами Англия являлась главным соперником Германии в борьбе за мировое могущество. Но как ни тужилось немецкое кораблестроение, Британия, как и сто лет назад, оставалась неоспоримой владычицей морей, и достать ее можно было только с воздуха.

Дирижаблями всерьез заинтересовались германские военные. По их инициативе Рейхстаг выделил Цеппелину на реализацию его проектов более полутора миллионов марок. Цеппелина поддержали кайзер Вильгельм II, парламент и мощная волна всенародной солидарности. Активная пропаганда привела к тому, что успех предприятия стал рассматриваться как вопрос престижа Германии. За короткое время в виде добровольных пожертвований Цеппелин получил еще 8 миллионов марок.

Целеустремленностью, энергией и организаторскими способностями 70-летнего графа можно только восхищаться. За короткое время он расширил свое предприятие от общества с ограниченной ответственностью до крупного концерна, включавшего в себя не только предприятия по разработке и строительству дирижаблей, но и завод авиационных двигателей «Майбах моторенбау ГмбХ», фабрики по выпуску специальных тканей, алюминиевых и дюралевых конструкций, приводных механизмов, водорода, строительную компанию и т.д.

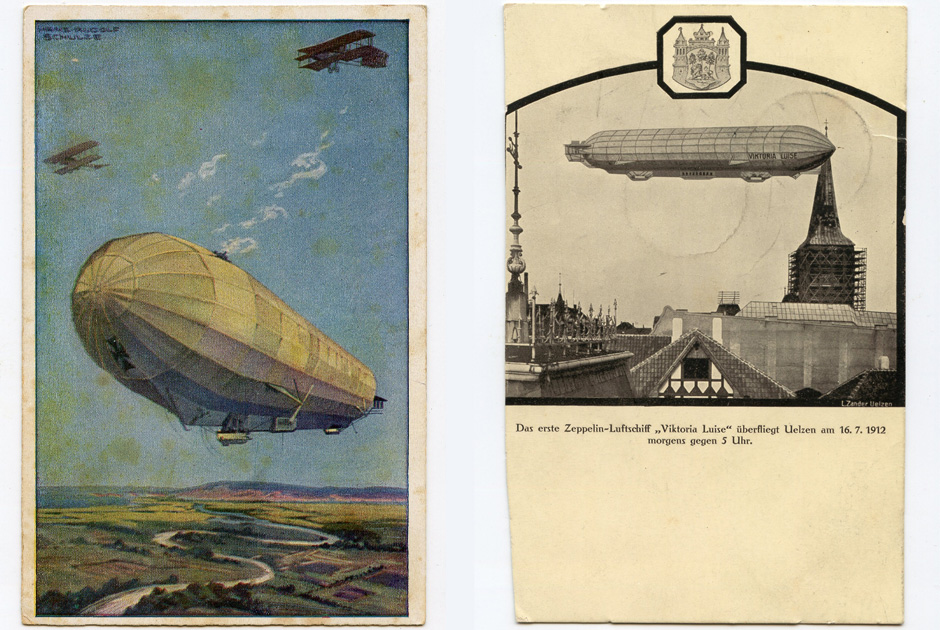

Одним из дочерних предприятий Цеппелина стало пассажирское общество DELAG (Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft), созданное для перевозки людей и грузов дирижаблями. Каждый из семи дирижаблей DELAG имел собственное имя: Deutschland (LZ-7), Schwaben (LZ-10), Viktoria Luise (LZ-11), Hansa (LZ-13), Sachsen (LZ-17)… С началом Первой мировой войны LZ-11, LZ-13 и LZ-17 были переданы германской армии.

Гражданские цеппелины общества DELAG: Hansa (LZ-13) и Viktoria Luise (LZ-11). С началом Первой мировой войны оба были переданы вооруженным силам Германии

Изображение из собрания Петра Каменченко

С 1910 по 1914 год гражданскими цеппелинами было совершено около 1,6 тысячи вылетов и перевезено более 37 тысяч человек. Аварии дирижаблей происходили, но по счастью лишь тогда, когда на борту не было пассажиров. Именно DELAG справедливо считается первой в мире пассажирской авиакомпанией.

Гражданские цеппелины общества DELAG пережили войну и продолжали летать до 1935 года, пока не была создана Deutsche Zeppelin Reederei (Немецкая цеппелинная транспортная компания) — государственное предприятие, которому принадлежали знаменитые дирижабли Graf Zeppelin (LZ-127) и Hindenburg (LZ-129), совершавшие еженедельные авиарейсы в Южную и Северную Америку.

И все же главным двигателем прогресса воздухоплавания были военные заказы. Летом 1909 года на армейскую службу был принят LZ-5, которому присвоили армейское обозначение — Z-II. В дальнейшем армейские дирижабли обозначались буквой Z и римской цифрой. Z-II удалось совершить успешный полет продолжительностью 38 часов, преодолев за это время 1100 километров.

В 1911 году цеппелины были включены в состав военно-морского флота Германии в качестве разведывательного, минно-заградительного и бомбардировочного средства. Флотские цеппелины обозначались буквой «L» и арабской цифрой. Первым морским дирижаблем — L-1 — стал цеппелин с заводским номером LZ-14. В ряде случаев вступившим в строй новым аппаратам присваивались «освободившиеся» обозначения. Отсюда и некоторая путаница в номерах и обозначениях цеппелинов.

Германский цеппелин над Варшавой. Немецкая открытка выпуска 1915-1916 годов

Изображение из собрания Петра Каменченко

Цеппелины вступают в бой

С началом Первой мировой войны вступили в бой и цеппелины. Поскольку процесс создания и испытания авиабомб к лету 1914 года еще не был завершен, на противника сбрасывались обычные артиллерийские снаряды, к которым для стабилизации прикреплялись длинные суконные ленты. Кидали их из гондолы или с «наблюдательной корзины» (Spahkorb), которую спускали с дирижабля, иногда на несколько сотен метров, на длинных стальных тросах. Наблюдатель по телефону наводил дирижабль на цель, при этом сам цеппелин мог оставаться выше облаков и не был виден с земли.

Вот, например, что писала санкт-петербургская газета «Русский инвалид» в ноябре 1914 года: «Французский изобретатель по фамилии Герр (Guerre) придумал особого рода стрелы, целью которых главным образом будут дирижабли. Такая стрела состоит из крепкой стальной иглы. Своим стержнем она входит в цилиндрический резервуар, наполненный 0,2 литра бензина. Шесть маленьких крючков задерживают стрелу, когда она попадает в предмет из ткани или тому подобный. Когда стрела попадает в цель, она одновременно входит в цилиндр и ударяет в капсюль, от которого воспламеняется бензин. Маленькие стальные крылья в заднем конце стрелы дают устойчивость полета. Опыты, сделанные с высоты Эйфелевой башни, говорят, были очень удачны».

Улица английского Ньюпорта после налета германских цеппелинов. Французская открытка 1916 года

Изображение из собрания Петра Каменченко

Первая битва за Британию

В 1940 году вермахт готовился к высадке на Британских островах. В стратегическую задачу люфтваффе входило подавление воздушных сил противника, уничтожение его военной промышленности и обеспечение с воздуха прикрытия десантной операции. С этими задачами немецкий воздушный флот во Второй мировой войне не справился. Воздушная битва за Британию была проиграна, операция «Морской лев» провалилась.

За четверть века до этого германский воздушный флот уже предпринимал аналогичную попытку. Только вместо хенкелей, юнкерсов и мессершмиттов над Британией летали цеппелины. И все тогда было впервые.

19 января 1915 года впервые в практике боевых действий немецкие воздушные силы атаковали военные объекты противника в его глубоком тылу, на территории Британских островов, ранее считавшейся абсолютно недоступной для нападения с моря или воздуха. Этот день можно считать днем рождения стратегической авиации.

Германские цеппелины атаковали объекты на всей территории Великобритании, добираясь даже до Шотландии. Вместе с мощным психологическим воздействием на противника систематические налеты заставляли англичан держать большие силы авиации и ПВО для защиты островов со всех направлений, что облегчало положение немецких сил во Франции.

Неизбежность гибели большого числа мирных жителей при проведении бомбардировок густонаселенных центров прекрасно осознавалась немцами. Но это была «неограниченная война». Такая же, какую вели на море германские подлодки. Единственное, на чем настаивал кайзер Вильгельм II, был запрет на бомбардировку королевского дворца. Видимо, из родственных чувств.