что такое преганглионарные постганглионарные и интерганглионарные межганглионарные нервные волокна

Что такое преганглионарные постганглионарные и интерганглионарные межганглионарные нервные волокна

В вегетативной нервной системе различают центральные и периферические отделы. Центральные отделы симпатической нервной системы представлены ядрами боковых рогов тораколюмбального отдела спинного мозга. В парасимпатической нервной системе центральные отделы включают ядра среднего и продолговатого мозга, а также ядра боковых рогов сакрального отдела спинного мозга. Парасимпатические волокна краниобульбарного отдела выходят в составе III-й, VII-й, IX-й и Х-й пар черепных нервов.

Периферические отделы вегетативной нервной системы образованы нервными стволами, ганглиями и сплетениями.

Вегетативные рефлекторные дуги начинаются чувствительным нейроном, тело которого лежит в спинномозговом узле (ганглии), как и в соматической рефлекторной дуг. Ассоциативные нейроны находятся в боковых рогах спинного мозга. Здесь нервные импульсы переключаются на промежуточные преганглионарные нейроны, отростки которых покидают центральные ядра и достигают вегетативных ганглиев, где передают импульсы на двигательный нейрон. В связи с этим различают нервные волокна преганглионарные и постганглионарные. Первые из них покидают центральную нервную систему в составе вентральных корешков спинномозговых нервов и черепных нервов. Как в симпатической, так и в парасимпатической системах преганглионарные нервные волокна принадлежат холинергическим нейронам. Аксоны нейронов, расположенных в вегетативных ганглиях, называются постганглионарными. Они не образуют прямых контактов с эффекторными клетками. Их терминальные отделы по своему ходу формируют расширения — варикозности, в составе которых находяся пузырьки медиатора. В области варикозности нет глиальной оболочки и нейромедиатор, выделяясь в окружающую среду, влияет на эффекторные клетки (например, на клетки желез, гладкие миоциты и др.).

В периферических ганглиях симпатической нервной системы, как правило, находятся адренергические эфферентные нейроны (за исключением нейронов, имеющих синаптические связи с потовыми железами, где симпатические нейроны являются холинергическими). В парасимпатических ганглиях эфферентные нейроны всегда холинергические.

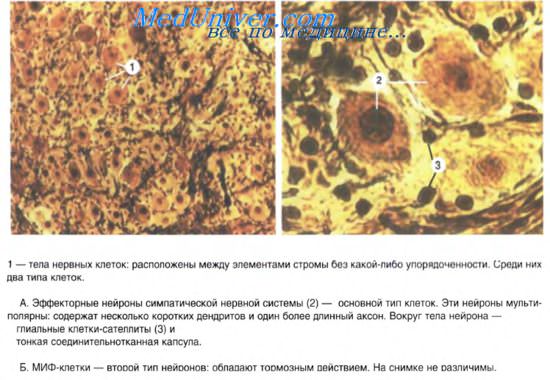

Ганглии представляют собой скопления мультиполярных нейронов (от нескольких клеток до десятков тысяч). Экстраорганные (симпатические) ганглии имеют хорошо выраженную соединительнотканную капсулу, как продолжение периневрия. Парасимпатические ганглии находятся, как правило, в интрамуральных нервных сплетениях. Ганглии интрамуральных сплетений, как и другие вегетативные узлы, содержат вегетативные нейроны местных рефлекторных дуг. Мультиполярные нейроны диаметром 20-35 мкм расположены диффузно, каждый нейрон окружен глиоцитами ганглия. Кроме того, описаны нейроэндокринные, хеморецепторные, биполярные, а у некоторых позвоночных и униполярные нейроны. В симпатических ганглиях имеются мелкие интенсивно флюоресцирующие клетки (МИФ-клетки) с короткими отростками и большим количеством гранулярных пузырьков в цитоплазме. Они выделяют катехоламины и оказывают тормозящее влияние на передачу импульсов с преганглионарных нервных волокон на эфферентный симпатический нейрон. Эти клетки называют интернейронами.

Среди крупных мультиполярных нейронов вегетативных ганглиев различают: двигательные (клетки Догеля I-го типа), чувствительные (клетки Догеля II-го типа) и ассоциативные (клетки Догеля III-го типа). Двигательные нейроны имеют короткие дендриты с пластинчатыми расширениями («рецептивные площадки»). Аксон этих клеток очень длинный, уходит за пределы ганглия в составе постганглионарных тонких безмиелиновых нервных волокон и оканчивается на гладких миоцитах внутренних органов. Клетки I-го типа называют длинноаксонными нейронами. Нейроны II-го типа — равноотростчатые нервные клетки. От их тела отходят 2-4 отростка, среди которых различить аксон трудно. Не разветвляясь, отростки уходят далеко от тела нейрона. Их дендриты имеют чувствительные нервные окончания, а аксон оканчивается на телах двигательных нейронов в соседних ганглиях. Клетки II-го типа являются чувствительными нейронами местных вегетативных рефлекторных дуг. Клетки Догеля III-го типа по форме тела похожи на вегетативные нейроны П-го типа, но их дендриты не выходят за пределы ганглия, а нейрит направляется в другие ганглии. Многие исследователи считают эти клетки разновидностями чувствительных нейронов.

Таким образом, в периферических вегетативных ганглиях имеются местные рефлекторные дуги, состоящие из чувствительных, двигательных и, возможно, ассоциативных вегетативных нейронов.

Интрамуральные вегетативные ганглии в стенке пищеварительного тракта отличаются тем, что в их составе, кроме двигательных холинергических нейронов, имеются тормозные нейроны. Они представлены адренергическими и пуринергическими нервными клетками. В последних медиатором является пуриновый нуклеотид. В интрамуральных вегетативных ганглиях встречаются также пептидергические нейроны, выделяющие вазоинтестинальный пептид, соматостатин и ряд других пептидов, с помощью которых осуществляются нейроэндокринная регуляция и модуляция деятельности тканей и органов пищеварительной системы.

Анатомия и физиология нервной системы

Содержание

Вегетативная нервная система была подробно изучена Ленгли около 100 лет назад. Ее называют также автономной, непроизвольной и висцеральной. Периферический отдел вегетативной нервной системы представлен нервами, ганглиями и сплетениями, иннервирующими сердце, кровеносные сосуды, железы, другие внутренние органы и гладкомышечные образования. Таким образом, структуры вегетативной нервной системы буквально пронизывают весь организм. Эта система отвечает за управление внутренними органами, протекающее без контроля со стороны сознания.

Особенности вегетативной нервной системы Править

Вегетативная нервная система обеспечивает двигательную иннервацию всех структур организма — кроме скелетных мышц, снабжаемых соматическими нервами. Тела последних нейронов в дуге вегетативного рефлекса располагаются за пределами ЦНС — в вегетативных ганглиях. В этих небольших, но сложных образованиях содержатся аксодендритические синапсы между так называемыми пре- и постганглионарными вегетативными нейронами. В соматической нервной системе таких ганглиев нет, и тела всех нейронов располагаются только в пределах ЦНС. Вегетативные нервы, в отличие от соматических, часто образуют обширные сплетения. Двигательные соматические волокна миелинизированы, а вегетативные постганглионарные волокна, как правило — нет. Наконец, перерыв соматических нервов приводит к полной утрате мышечного тонуса, параличу и атрофии мышц; напротив, внутренние органы обладают определенной автоматией, и их функция сохраняется даже в отсутствие вегетативной иннервации.

Висцеральные афферентные волокна Править

Эти волокна служат первым звеном вегетативной рефлекторной дуги. За некоторым исключением (например, аксон-рефлексов), вегетативные рефлексы замыкаются в пределах ЦНС. Висцеральные афферентные волокна, как правило, не миелинизированы и направляются в ЦНС в составе блуждающих, внутренностных и других вегетативных нервов. Так, блуждающие нервы на 80% состоят из чувствительных волокон. Чувствительные волокна от сосудов скелетных мышц и от некоторых структур кожи идут в составе соматических нервов. Тела вегетативных чувствительных нейронов залегают в спинномозговых ганглиях и в соответствующих ганглиях черепных нервов (например, в нижних ганглиях блуждающих нервов — узловатых ганглиях). Эфферентное звено вегетативного рефлекса рассматривается ниже.

Висцеральные афферентные волокна отвечают за восприятие чувствительности от внутренних органов (включая боль, в том числе отраженную); сосудодвигательные, дыхательные, висцеросоматические и другие рефлексы; регуляцию и взаимную координацию висцеральных структур. В качестве примера можно привести барорефлекс, начинающийся от барорецепторов каротидного синуса и дуги аорты, и хеморефлекс, начинающийся от хеморецепторов сонных гломусов и аортальных телец. Эти рефлексы играют важнейшую роль в регуляции АД, ЧСС и дыхания. Чувствительные волокна от упомянутых рецепторов идут в продолговатый мозг в составе блуждающих и языкоглоточных нервов.

Медиаторы, отвечающие за передачу возбуждения от чувствительных нейронов, до конца не изучены. В чувствительных волокнах, задних корешках, спинномозговых ганглиях и задних рогах спинного мозга обнаружено так называемое вещество Р.

Полагают, что именно этот пептид отвечает за передачу болевой чувствительности от периферических нейронов к нейронам спинного мозга и выше. В чувствительных нейронах были найдены и другие пептиды, включая соматостатин, ВИП и холецистокинин (Lundberg, 1996; Hokfelt et al., 2000). Возможно, какой-то (или какие-то) из этих пептидов участвует в передаче импульсов от чувствительных вегетативных нейронов. Содержащиеся в некоторых нейронах спинного мозга энкефалины (эти нейроны располагаются в студенистом веществе) оказывают антиноцицептивное (противоболевое) действие — видимо, тормозя на пре- и постсинаптическом уровне выделение вещества Р. При этом снижается активность ноцицептивных нейронов спинного мозга, аксоны которых идут к вышележащим центрам. В передаче чувствительной импульсации на уровне спинного мозга участвуют также возбуждающие аминокислотные медиаторы — глутамат и аспартат.

Вегетативные центры Править

Периферическая вегетативная нервная система Править

Двигательная часть вегетативной нервной системы подразделяется на два отдела — симпатический, или тораколюмбальный, и парасимпатический, или краниосакральный.

Их строение схематично изображено на рис. 6.1. Медиатором всех преганглионарных нейронов, постганглионарных парасимпатических нейронов и некоторых постганглионарных симпатических нейронов служит ацетилхолин; это так называемые холинергические нейроны (см. обозначения на рис. 6.1). В большинстве же постганглионарных симпатических нейронов медиатором является норадреналин; это адренергические нейроны (см. обозначения на рис. 6.1). Термины холинергический и адренергический были предложены Дейлом в 1954 г. Как уже говорилось, медиаторы афферентных нейронов (см. обозначения на рис. 6.1) окончательно не установлены. Во многих случаях их роль играют вещество Р и глутамат; оба эти вещества присутствуют в высоких концентрациях в задних отделах спинного мозга.

Симпатическая нервная система Править

Тела преганглионарных симпатических нейронов залегают в боковых рогах спинного мозга между сегментами Thl и L2—L3. Их аксоны идут в составе передних корешков и переключаются на постганглионарных нейронах в симпатических ганглиях, расположенных за пределами ЦНС. Эти ганглии подразделяются на паравертебральные, превертебральные и терминальные.

Каждое преганглионарное волокно может переключаться на нейронах нескольких симпатических ганглиев. Более того, основной ганглий, в котором переключается то или иное преганглионарное волокно, может не соответствовать сегменту, из которого это волокно выходит. Многие преганглионарные волокна сегментов Th5—Th12 транзитом проходят через паравертебральные ганглии, образуя внутренностные нервы; далее большая часть этих волокон переключается в чревном сплетении, а некоторые иннервируют клетки мозгового вещества надпочечников (см. ниже).

Постганглионарные волокна, выходящие из симпатических ганглиев, иннервируют органы головы, шеи, грудной и брюшной полости. Как уже говорилось, к коже и скелетным мышцам симпатические волокна идут в составе спинномозговых нервов.

В превертебральных ганглиях содержатся тела постганглионарных нейронов, иннервирующих органы брюшной полости и малого таза. Многие волокна из верхних грудных паравертебральных ганглиев образуют сплетения — сердечное, пищеводное и легочное. Симпатическая иннервация органов головы и шеи (сосудов, зрачков, желез, мышц, поднимающих волосы) осуществляется из трех ганглиев шейного отдела симпатического ствола. Преганглионарные волокна идут к этим ганглиям из верхних грудных сегментов спинного мозга (симпатических нейронов в шейных сегментах нет).

Мозговое вещество надпочечников и другие хромаффинные клетки эмбриологически и анатомически аналогичны симпатическим ганглиям; и те, и другие являются производными нервного гребня. Одно из отличий мозгового вещества надпочечников от симпатических ганглиев заключается в том, что в мозговом веществе надпочечников человека и многих животных вырабатывается адреналин (а не норадреналин, как в постганглионарных нейронах). Клетки мозгового вещества надпочечников иннервируются типичными холинергическими преганглионарными волокнами.

Парасимпатическая нервная система Править

Тела преганглионарных парасимпатических нейронов залегают в трех отделах ЦНС — среднем мозге, продолговатом мозге и крестцовом отделе спинного мозга. В среднем мозге располагается ядро Эдингера— Вестфаля, волокна от которого идут в составе глазодвигательного нерва к ресничному ганглию. В продолговатом мозге содержатся парасимпатические ядра лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов. Парасимпатические волокна лицевого нерва образуют так называемую барабанную струну; в ее составе идут преганглионарные волокна к нейронам, залегающим в поднижнечелюстном ганглии. Кроме того, парасимпатические преганглионарные волокна лицевого нерва идут в составе большого каменистого нерва к крылонебному ганглию. Преганглионарные парасимпатические волокна языкоглоточного нерва идут к ушному ганглию. Выходящие из ресничного, поднижнечелюстного, крылонебного и ушного ганглиев постганглионарные волокна иннервируют ресничную мышцу, сфинктер зрачка, слюнные и слезные железы, а также слизистую носа, рта и глотки. Некоторые из этих волокон являются сосудорасширяющими. Блуждающие нервы выходят из продолговатого мозга и содержат преганглионарные волокна, переключающиеся, как правило, внутри или в непосредственной близости от иннервируемых органов. В стенке кишечника эти волокна оканчиваются на нейронах межмышечного (Ауэрбахова) и подсли-зистого (Мейсснерова) сплетений. Таким образом, преганглионарные волокна блуждающих нервов очень длинные, а постганглионарные, напротив, очень короткие. Кроме того, в составе блуждающих нервов идет большое количество чувствительных волокон (кроме, по-видимому, болевых) от внутренних органов. Тела соответствующих нейронов залегают преимущественно в нижних ганглиях блуждающих нервов.

Крестцовый отдел парасимпатической нервной системы представлен преганглионарными волокнами, идущими в составе тазовых внутренностных нервов (возбуждающих нервов) от сегментов S2—S4. Они переключаются в ганглиях, лежащих вблизи или в стенке мочевого пузыря, прямой кишки и половых органов. Как видно из рис. 6.1, блуждающие и тазовые нервы обеспечивают парасимпатическую иннервацию органов грудной и брюшной полости и малого таза.

Энтеральная нервная система Править

Раздражение некоторых ядер блуждающих нервов в продолговатом мозге или некоторых волокон этих нервов приводит не к типичному усилению сокращений ЖКТ, а, напротив, к расслаблению определенных его структур (в частности, сфинктеров). Ксередине 1960-х гг. было доказано, что такое тормозное влияние на моторику ЖКТ (и некоторых других органов) обусловлено не норадреналином, а некими другими медиаторами, выделяющимися нейронами межмышечного и подслизистого сплетений (рис. 6.1). Оказалось, что эти медиаторы вызывают гиперполяризацию и расслабление гладких мышц ЖКТ. В последующем было показано, что роль тормозных медиаторов в ЖКТ и некоторых других органах играют пептиды (например, ВИП), пурины (АТФ) и NO (Bemett,1997). Их эффект может быть опосредован либо активацией гуа-нилатциклазы (под действием N0), либо открыванием калиевых каналов с последующей гиперполяризацией. Применение блокаторов калиевых каналов и ингибиторов NO-синтазы позволило изучить эти механизмы раздельно. Нейроны энтеральной нервной системы выделяют также нехолинергические возбуждающие медиаторы, например вещество Р. Известно, что это вещество служит медиатором в сенсорных системах. Оно может содержаться как в собственных интрамуральных чувствительных нейронах, так и в афферентных окончаниях блуждающих нервов. Энтеральная нервная система не находится под прямым контролем ЦНС: высвобождение медиаторов из внутрикишечных нейронов зависит главным образом от местных рефлексов, хотя на него и влияют преганглионарные волокна блуждающих нервов. Видимо, именно координация сокращения и расслабления кишечника, обеспечиваемая внутрикишечными нейронными контурами, отвечает за рисунок перистальтической волны.

Особенности симпатической, парасимпатической и соматической иннервации Править

Симпатические волокна подходят почти ко всем структурам организма; парасимпатическая же иннервация гораздо более ограничена. Для симпатической иннервации характерна выраженная дивергенция. Преганглионарное симпатическое волокно перед переключением на постганглионарном нейроне может пройти через несколько паравертебральных узлов и порой образует синапсы на нескольких постганглионарных нейронах. В некоторых ганглиях соотношение между преганглионарными волокнами и постганглионарными нейронами достигает 1:20. Это создает условия для широкой дивергенции возбуждения. С другой стороны, один постганглионарный нейрон может иннервироваться несколькими преганглионарными волокнами.

Напротив, парасимпатические ганглии находятся в непосредственной близости от иннервируемых органов или в их стенке. Соотношение между преганглионарными волокнами и постганглионарными нейронами в некоторых органах, по-видимому, составляет 1:1. Все это препятствует дивергенции возбуждения. С другой стороны, в подслизистом сплетении кишечника соотношение между преганглионарными волокнами и постганглионарными нейронами достигает 1:8000. Таким образом, указанные особенности парасимпатической иннервации нельзя считать универсальными.

Тела соматических мотонейронов залегают в передних рогах спинного мозга. Их аксоны делятся на множество конечных ветвей, каждая из которых иннервирует одну мышечную клетку; благодаря этому один мотонейрон может иннервировать более 100 мышечных клеток. Это так называемая двигательная единица. В области окончания аксона миелиновая оболочка исчезает, аксон ветвится и образует обширную сеть над специализированной поверхностью мембраны мышечной клетки — двигательной концевой пластинкой. В окончании аксона в изобилии содержатся митохондрии и синаптические пузырьки. Благодаря трофическим влияниям соматических нервов в тех ядрах мышечных клеток, которые находятся непосредственно в области синапса, экспрессируются гены, отвечающие за синтез специализированных синаптических белков (Hall and Sanes, 1993; Sanes and Lichtman, 1999).

Гистология вегетативной иннервации Править

В области иннервируемых органов (железистых или гладкомышечных структур) постганглионарные вегетативные волокна образуют густую сеть, или концевое сплетение. Эта сеть состоит из конечных ветвлений постганглионарных парасимпатических (холинергических), симпатических (адренергических) и чувствительных волокон, часто заключенных в общую оболочку, образованную шванновской клеткой. Эта оболочка периодически прерывается, и в области этих перерывов эфферентные волокна образуют расширения, заполненные синаптическими пузырьками. На конечных ветвях аксонов имеется несколько таких расширений, расположенных на различных расстояниях друг от друга.

В области соприкосновения мембран гладкомышечных клеток имеются нексусы, или щелевые контакты. Они представляют собой своего рода протоплазматические мостики, по которым возбуждение беспрепятственно переходит с одной клетки на другую. Благодаря этому гладкомышечные слои в электрическом отношении ведут себя как единое целое — функциональный синцитий.

Анатомическая и функциональная организация симпатических ганглиев чрезвычайно сложна. В этих ганглиях преганглионарные волокна теряют миелиновую оболочку и многократно делятся, образуя множество окончаний диаметром 0,1—0,3 мкм. Эти окончания, за исключением непосредственно области синаптических переключений, окружены оболочкой из шванновских клеток. Подавляющее большинство синапсов в симпатических ганглиях относятся к аксодендритическим. Видимо, один и тот же аксон может образовывать синапсы с несколькими дендритами.

Действие вегетативных нервов на внутренние органы Править

Зная реакции различных органов на раздражение вегетативных нервов и интенсивность естественных тонических влияний на эти органы, можно предсказывать эффекты вегетотропных средств. В большинстве случаев симпатический и парасимпатический медиаторы (норадреналин и ацетилхолин) можно считать антагонистами: если один из этих медиаторов тормозит некую функцию, то другой, как правило, стимулирует. Большинство внутренних органов иннервируются обоими отделами вегетативной нервной системы, и уровень функциональной активности этих органов в каждый момент времени определяется соотношением между симпатическими и парасимпатическими влияниями. В то же время, несмотря на распространенные представления об антагонизме симпатического и парасимпатического отделов, взаимодействие между этими отделами может быть гораздо сложнее. Так, влияния симпатических и парасимпатических нервов на ЧСС и ширину зрачка действительно прямо противоположны — в этом случае можно говорить о функциональном антагонизме. Однако эффекты этих нервов на мужские половые органы дополняют друг друга, обеспечивая полноценную половую функцию. Регуляция сосудистого тонуса обеспечивается преимущественно (хотя и не исключительно) симпатическими влияниями на артериолы. Эффекты, оказываемые симпатическими (адренергическими) и парасимпатическими (холинергическими) нервами на внутренние органы, перечислены в табл. 6.1.

Основные функции вегетативной нервной системы Править

Регуляторные влияния вегетативной нервной системы жизненно важны для организма. Как правило, эти влияния осуществляются без участия сознания. Вегетативная нервная система полностью или частично управляет такими процессами, как дыхание, кровообращение, пищеварение, терморегуляция, метаболизм, потоотделение и секреция ряда гормонов. Как указывали Клод Бернар (1878—1879), Джон Ленгли (1898,1901) и Уолтер Кеннон (1929,1932), постоянство внутренней среды организма в значительной мере обеспечивается вегетативной нервной системой.

Симпатическая нервная система и мозговое вещество надпочечников не необходимы для существования в постоянных благоприятных условиях. Однако при любом стрессе роль симпатоадреналовой системы становится совершенно очевидной. Без участия этой системы невозможны: поддержание температуры тела при изменениях температуры окружающей среды, повышение уровня глюкозы в крови при внезапно возросших потребностях в энергии, компенсаторные реакции кровообращения на кровопотерю, гипоксию, возбуждение и физическую нагрузку и многие другие приспособительные реакции организма.

В норме имеется постоянный симпатический тонус, степень которого различна для разных органов и в разные моменты времени. Тем самым осуществляется приспособление к непрерывно меняющимся условиям окружающей среды. В определенных условиях может активироваться вся симпатоадреналовая система. Примером могут быть реакции ярости или страха, в которых участвует почти весь организм. В этих случаях растут ЧСС и АД, у некоторых животных происходит выброс эритроцитов из селезенки, кровоток перераспределяется от кожи и ряда внутренних органов в пользу скелетных мышц, повышается уровень глюкозы в крови, расширяются бронхиолы и зрачки — типичная картина реакции типа борьбы или бегства. Многие их этих изменений либо непосредственно обусловлены действием выбрасываемого мозговым веществом надпочечников адреналина, либо усиливаются им (см. ниже). Кроме того, благодаря поступлению сигналов к высшим нервным центрам происходит, с одной стороны, выбор оптимальных реакций, сдругой — сохранение в памяти информации о стрессовом событии.

Парасимпатическая нервная система, напротив, приспособлена для тонкой местной регуляции. Хотя считается, что ее основное назначение — это накопление ресурсов и регуляция деятельности органов в условиях покоя, устранение парасимпатических влияний несовместимо с жизнью. Так, перерезка блуждающих нервов вскоре приводит к смертельной пневмонии. Причиной является нарушение движений ресничек эпителия дыхательных путей и, как следствие, восходящего тока слизи, с которым из легких удаляются патогенные агенты. Активация парасимпатической нервной системы приводит к снижению ЧСС и АД, повышению моторики и секреции ЖКТ, усилению всасывания питательных веществ, сужению зрачка (при этом ограничивается световое воздействие на сетчатку), мочеиспусканию и дефекации. Парасимпатические рефлексы часто характеризуются высокой скоростью.

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Нормальная физиология: конспект лекций

НАСТРОЙКИ.

СОДЕРЖАНИЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

Светлана Сергеевна Фирсова,С. И. Кузина

Нормальная физиология: конспект лекций

Кузина С. И., Фирсова С. С.

В этой книге предельно сжато изложен курс лекций по нормальной физиологии. Благодаря четким определениям основных понятий студент может сформулировать ответ, за короткий срок усвоить и переработать важную часть информации, успешно сдать экзамен. Курс лекций будет полезен не только студентам, но и преподавателям.

ЛЕКЦИЯ № 1. Введение в нормальную физиологию

Нормальная физиология – биологическая дисциплина, изучающая:

1) функции целостного организма и отдельных физиологических систем (например, сердечно-сосудистой, дыхательной);

2) функции отдельных клеток и клеточных структур, входящих в состав органов и тканей (например, роль миоцитов и миофибрилл в механизме мышечного сокращения);

3) взаимодействие между отдельными органами отдельных физиологических систем (например, образование эритроцитов в красном костном мозге);

4) регуляцию деятельности внутренних органов и физиологических систем организма (например, нервные и гуморальные).

Физиология является экспериментальной наукой. В ней выделяют два метода исследования – опыт и наблюдение. Наблюдение – изучение поведения животного в определенных условиях, как правило, в течение длительного промежутка времени. Это дает возможность описать любую функцию организма, но затрудняет объяснение механизмов ее возникновения. Опыт бывает острым и хроническим. Острый опыт проводится только на короткий момент, и животное находится в состоянии наркоза. Из-за больших кровопотерь практически отсутствует объективность. Хронический эксперимент был впервые введен И. П. Павловым, который предложил оперировать животных (например, наложение фистулы на желудок собаки).

Большой раздел науки отведен изучению функциональных и физиологических систем. Физиологическая система – это постоянная совокупность различных органов, объединенных какой-либо общей функции. Образование таких комплексов в организме зависит от трех факторов:

3) обмена информации.

Функциональная система – временная совокупность органов, которые принадлежат разным анатомическим и физиологическим структурам, но обеспечивают выполнение особых форм физиологической деятельности и определенных функций. Она обладает рядом свойств, таких как:

2) динамичность (распадается только после достижения желаемого результата);

3) наличие обратной связи.

Благодаря присутствию в организме таких систем он может работать как единое целое.

Особое место в нормальной физиологии уделяется гомеостазу. Гомеостаз – совокупность биологических реакций, обеспечивающих постоянство внутренней среды организма. Он представляет собой жидкую среду, которую составляют кровь, лимфа, цереброспинальная жидкость, тканевая жидкость. Их средние показатели поддерживают физиологическую норму (например, pH крови, величину артериального давления, количество гемоглобина и т. д.).

Итак, нормальная физиология – это наука, определяющая жизненно важные параметры организма, которые широко используются в медицинской практике.

ЛЕКЦИЯ № 2. Физиологические свойства и особенности функционирования возбудимых тканей

1. Физиологическая характеристика возбудимых тканей

Основным свойством любой ткани является раздражимость, т. е. способность ткани изменять свои физиологические свойства и проявлять функциональные отправления в ответ на действие раздражителей.

Раздражители – это факторы внешней или внутренней среды, действующие на возбудимые структуры.

Различают две группы раздражителей:

1) естественные (нервные импульсы, возникающие в нервных клетках и различных рецепторах);

Классификация раздражителей по биологическому принципу:

1) адекватные, которые при минимальных энергетических затратах вызывают возбуждение ткани в естественных условиях существования организма;

2) неадекватные, которые вызывают в тканях возбуждение при достаточной силе и продолжительном воздействии.

К общим физиологическим свойствам тканей относятся:

1) возбудимость – способность живой ткани отвечать на действие достаточно сильного, быстрого и длительно действующего раздражителя изменением физиологических свойств и возникновением процесса возбуждения.

Мерой возбудимости является порог раздражения. Порог раздражения – это та минимальная сила раздражителя, которая впервые вызывает видимые ответные реакции. Так как порог раздражения характеризует и возбудимость, он может быть назван и порогом возбудимости. Раздражение меньшей интенсивности, не вызывающее ответные реакции, называют подпороговым;

2) проводимость – способность ткани передавать возникшее возбуждение за счет электрического сигнала от места раздражения по длине возбудимой ткани;

3) рефрактерность – временное снижение возбудимости одновременно с возникшим в ткани возбуждением. Рефрактерность бывает абсолютной (нет ответа ни на какой раздражитель) и относительной (возбудимость восстанавливается, и ткань отвечает на подпороговый или сверхпороговый раздражитель);

4) лабильность – способность возбудимой ткани реагировать на раздражение с определенной скоростью. Лабильность характеризуется максимальным числом волн возбуждения, возникающих в ткани в единицу времени (1 с) в точном соответствии с ритмом наносимых раздражений без явления трансформации.

2. Законы раздражения возбудимых тканей

Законы устанавливают зависимость ответной реакции ткани от параметров раздражителя. Эта зависимость характерна для высоко организованных тканей. Существуют три закона раздражения возбудимых тканей:

1) закон силы раздражения;

2) закон длительности раздражения;

3) закон градиента раздражения.

Закон силы раздражения устанавливает зависимость ответной реакции от силы раздражителя. Эта зависимость неодинакова для отдельных клеток и для целой ткани. Для одиночных клеток зависимость называется «все или ничего». Характер ответной реакции зависит от достаточной пороговой величины раздражителя. При воздействии подпороговой величиной раздражения ответной реакции возникать не будет (ничего). При достижении раздражения пороговой величины возникает ответная реакция, она будет одинакова при действии пороговой и любой сверхпороговой величины раздражителя (часть закона – все).

Для совокупности клеток (для ткани) эта зависимость иная, ответная реакция ткани прямо пропорциональна до определенного предела силе наносимого раздражения. Увеличение ответной реакции связано с тем, что увеличивается количество структур, вовлекающихся в ответную реакцию.