Что такое финифть в ювелирке

Слово финифть в переводе с греческого означает «смесь», «смешивать». В декоративно-прикладном искусстве финифтью называется изготовление декоративных изделий в виде миниатюрной живописи с нанесение эмали на металлическую пластину-подложку, в основном на медную.

Эмалевое покрытие является долговечным и прочным материалом, краски финифти со временем не выцветают и сохраняют первозданную яркость и чистоту.

Исторические декорации

История возникновения на Руси ремесла по эмали датируется третьим веком. Однако это искусство пришло в упадок с наступлением монголо-татарского ига и было остановлено в развитии на двести лет.

Оттенки вдохновения

В Древней Руси эмаль и изделия, оформленные с помощью эмалевых украшений, ценились наравне с драгоценными металлами и камнями. Этому способствовали:

Популярна эмаль и в наши дни.

Горячие краски

Как получаются различные тонкие оттенки цветовой гаммы на эмали, разберемся подробнее.

Работа с эмалями требует знаний и практики. Художник, исполняющий рисунок по эмали, должен предугадать, как поведет себя при обжиге та или иная краска. Поэтому различные по цвету краски наносят частями с последующей прожаркой в печи. Так получаются многоцветные уникальные художественные картины по эмали.

Чтобы получить нужный цвет, используют специальные добавки. Это различные соли металлов, которые смешивают с красками: после обжига они дают нужный цвет.

Так, если добавить золото, рисунок приобретет рубиновый цвет, при добавлении меди получаются зеленый и его оттенки, добавка кобальта дает синий. При обжиге яркость красок приглушается, появляются характерные для финифти размытые и мягкие очертания рисунка, тонкая игра и плавные переходы тонов.

Иногда изготовление предмета требует нанесения сложных рисунков на финифть. Что это такое в производственном смысле, узнаем подробнее.

Эмаль могут обжигать от двух до восьми раз, нанося краски слой за слоем.

На изображении видно, какие этапы проходит при обработке заготовка будущего изделия, как изменяется цветовая насыщенность пластины-подложки, фона и центрального изображения.

Так, например, выглядит готовая финифть: на фото ниже изделия эмальерного искусства 20 века, посвященные полету в космос Юрия Гагарина и возрождению фольклорных традиций в искусстве. Несмотря на разницу сюжетов, у эмалей много общего: полировка, тонкие переходы цветов, проработка деталей и высокое качество работ.

Различия и особенности изготовления

Сырье для изделия представляет собой изначально стекловидную массу, которая методом наплавления закрепляется на металлической пластине. Пластина выкована особо, например, в ростовской финифти она выпуклая.

После обжига из нанесенной на пластину массы получается эмаль. Она шлифуется и затем расписывается надглазурными (легкоплавкими) красками.

Поскольку температура плавления у красок разная, обжиг производится в несколько приемов.

В процессе производства выделяют три стадии:

Вот старинный рецепт изготовления эмали, который сохранился и до наших дней:

«Как золотожелтую финифть делать. Возьми три мерки сурику, 3 мерки сурмы да 1 мерку окалины железной и стопи все оныя вещи вместе; потом разотри, стопи опять и так многожды повторяй, то сделается совсем на золото похожий желтый цвет».

Наиболее знаменитые виды эмали – творения ростовской или русской школы, византийской и французской (лиможской). Они отличаются методом использования металлических подложек, перегородок, жанровыми предпочтениями и способом росписи по эмали.

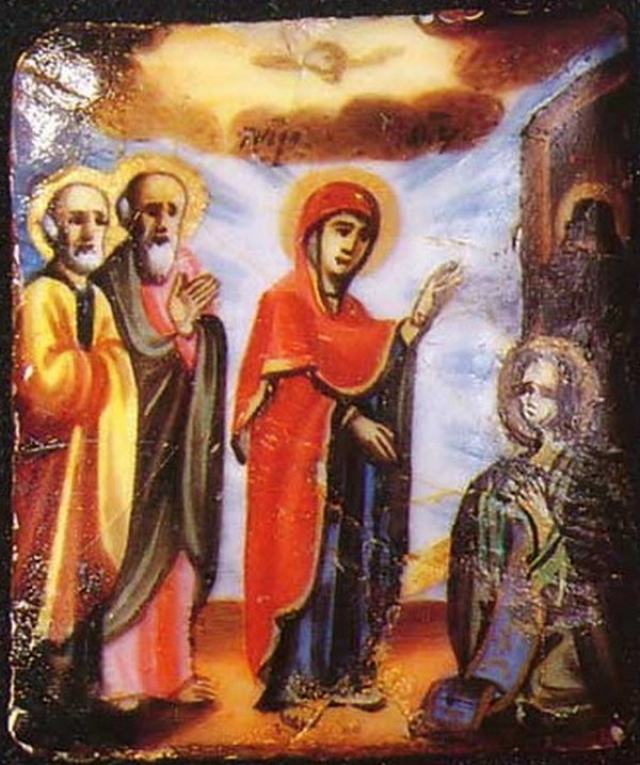

В музее финифти «Ростовский кремль» хранятся памятники декоративной эмали, иногда это редкости даже для коллекционеров, как, например, старинные иконы по эмали либо церковные книги в окладах с использованием иконок-дробников, изготовленных по заказу церкви.

Без них не обойтись

Как уже упоминалось, основными металлами при производстве декоративных изделий на фабрике финифти служат медь, томпак, латунь.

Другими материалами для изготовления финифти являются:

Краски поэтапно наносятся на поверхность изделия из эмали и также поэтапно вплавляются при температурах от 700 ºС до 900 ºС.

Такая технология изготовления делает финифть исключительно долговечной: самые ранние изделия сохранили свой вид спустя три тысячелетия, есть эмали, датируемые археологами 6-м тысячелетием до нашей эры.

В настоящее время достаточно зайти в магазин народных промыслов, чтобы узнать, в каком городе делают финифть. Прежде всего, это Ростов Великий, что в Ярославской области, Вологда, Сольвычегодск Архангельской области.

Композиционные особенности

В силу народных традиций и умений изначальными мотивами рисунков по эмали были растительные композиции.

Со временем цветочные орнаменты усложнялись добавлением в сюжеты миниатюр птиц и зверей, мифологических образов. С обогащением композиций развивалось и количество используемых красок.

Но с 18 века многокрасочную эмаль вытесняет изготовление однотонной финифти в синих, зеленых и белых тонах. И только в семидесятые годы прошлого века возродилась усольская финифть, которая производится и по сей день.

Это касается и ростовской финифти, которая как художественный промысел возникла в 1632 году благодаря изобретению французского ювелира Жана Тутена. Он изобрел огнеупорные краски, которые сохраняли свою прозрачность и нужный цвет при обжиге, становились долговечными.

Эмальерное искусство

Чтобы понять, почему на Руси возникла финифть и что это такое, нельзя не отметить причину возникновения эмальерного искусства. В Ростове этот процесс был связан с церковными заказами.

Первая профессиональная русская мастерская по производству эмалевых миниатюр возникла при Ростовском архиерейском доме. Сначала это были небольшие заказы на иконки, украшающие головной убор местного священника при совершении церковной службы. Через пятьдесят лет заказы на иконки-дробницы для украшения митр начали поступать из других соборов Ростова и храмов различных городов.

Палитра изделий ростовских мастеров всегда отличалась яркой и праздничной гаммой, она состояла из различных сочетаний зеленого и желтого оттенков, белого и пурпура. Барочная просветленность красок отвечала народным традициям и представлениям о цветовой гармонии и была успешно применена и сохранена в ростовской финифти. А Ростов Великий стал крупнейшим в России центром эмальерного искусства.

Простое письмо

Как развивалась финифть, что это для проявления народного творчества? Так как со временем академическая живопись в миниатюре уступила место православным образам, расширился круг сюжетов и мастеров, способных воплотить задумку.

Народное мировоззрение, заполняющее миниатюры, принесли простые ремесленники, и мастера «простого письма» сделали искусство финифти поистине народным промыслом, обогатив его. В таких миниатюрах мастер не прорабатывал объем, а смело выделял контур кистью, используя яркие цветовые контрасты. Это был настоящий расцвет ростовской школы финифти.

Были и сложные периоды для этого вида промысла, когда в начале 20 века ручной работе стало противостоять промышленное производство икон: в это время школы и мастерские по финифти поддерживало государство.

Благодаря творчеству мастеров удалось не только сохранить, но и развить это уникальное искусство, известное во всем мире.

Наследие

Высокохудожественные миниатюры по эмали современных и старых ростовских мастеров хранятся во многих музеях страны: в Эрмитаже, в Кремле, в Историческом музее и, конечно, в музее-заповеднике «Ростовский кремль».

Более 100 лет фабрике «Ростовская финифть» удается, сохраняя традиции и приемы прошлого, выпускать современные модные и ценные изделия.

Успех бренда «Ростовская финифть» во много зависит от таланта мастеров, которыми полна наша страна, а русские эмали известны во всем мире.

Удивительная финифть! История и факты.

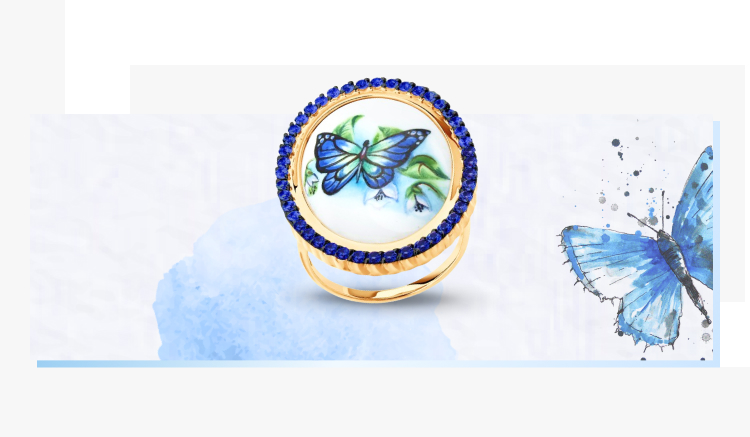

Загадочное и для многих непонятное слово «финифть» означает не что иное, как живописное изображение на эмали, которая используется в украшениях. Глубокий белый фон дает возможность мастеру изобразить практически всё что угодно! Удивительные завитки, растительные мотивы, различные символы и даже небольшие изображения (например, пейзажи) — умелый мастер каждый из этих сюжетов может перенести на эмаль! Если в вашей коллекции украшений ещё нет изделий с финифтью — самое время наверстать упущенное и приобрести себе что-нибудь «эдакое»!

Происхождение и становление

Финифть была известна на Руси еще несколько веков назад. Сначала она была украшением исключительно религиозных предметов — различной церковной утвари, икон, складней, окладов Библии. Однако светские дамы довольно быстро разглядели эстетический потенциал финифти, и она стала украшать разные женские вещицы, такие как шкатулочки для драгоценностей, статуэтки, декоративные предметы, а самое главное — украшения. С этого момента финифть прочно вошла в ювелирное дело, неизменно пользуясь популярность и всегда оставаясь востребованной среди модниц.

Некоторые несведущие люди полагают, что финифть является исконно русским декоративным промыслом, но это не совсем так. Изначально эта техника пришла к нам из Византии, и уже «на месте» дорабатывалась, обретала новые формы и проявления. Несмотря на то, что расцвет этого искусства пришелся на 18-й век, мастера финифти творили всегда — и в дореволюционной России, и при Советской власти, и продолжают делать это и по сей день.

Такого больше не найдешь!

Благодаря тому, что финифть — искусство «ручной работы», и масштабного промышленного её производства просто нет, украшение с ней становится настоящим эксклюзивом. Ведь шанс встретить у подружки точно такое же украшение стремится к нулю! Но, несмотря на это, финифть вовсе не должна быть исключительно «на выход» — украшения с ней вполне могут стать повседневными. Четкая прорисовка каждой детали, богатая палитра ярких красок, современный метод лассировки (более мягкого нанесения эмали) — всё это поможет вам даже самым миниатюрным украшением с финифтью заявить о своем утонченном вкусе и приверженности русскому стилю.

Всё ли Вы знаете о Финифти?

ИСТОРИЯ ФИНИФТИ

История финифти уходит в неоглядную глубь веков. Любознательные ремесленники медного века, осыпая разноцветным песком пластинки металла, помещали их в печи. Сплавляясь, песчинки создавали изображение. Чтобы сделать его выразительным, тонким, мастера растирали песок в гранитных ступках, а для усиления цвета подсыпали к кварцевому порошку пигментную пудру.

Мы можем только догадываться, какими материалами и приемами изготовления художественных эмалей пользовались древние египтяне, однако в древнегреческие пределы финифть попала уже вполне сложившимся искусством. Причем не в Элладу, а в Микены – поселение еще более древнее, чем Афины и Дельфы…

Археологи обнаруживают артефакты, свидетельствующие о распространении финифти по всему миру. Цветные эмали были известны народам Индии и Китая, Персии и Византии, Рима и Древней Руси. Так что нет ничего удивительного в том, что даже этимология слова «финифть» не прослеживается с полной ясностью. По мнению одних ученых, в основу выражения легли глаголы древних языков, обозначающие смешение компонентов. Другие специалисты убеждены в главенстве понятия «блеск», звучащего по-эллински.

БЛЕСК РУССКОЙ ЭМАЛИ

Тесные контакты с Византией обогатили национальное искусство славян финифтью. Первыми познали прелесть застывшего сверканья киевляне. В Х веке ремесленникам, жившим по берегам озера Неро, в Ростове, удалось выведать у гостей с юга секреты композиции эмалевых составов.

Жаркие березовые угли раскаляли печи, кованые пластины серебра и меди сплавлялись с цветными узорами из стекла, перетертого с золотой, бронзовой и угольной пылью – и на свет нарождались миниатюры, равных которым в ту пору не было ни по красоте, ни по долговечности.

Так возникло и утвердилось понятие ростовской финифти. Долгие годы эмалевые миниатюры из Ростова радовали богатых ценителей: украшения из финифти на простой медной или бронзовой основе по стоимости нередко превосходили драгоценные металлы и самоцветные камни. Не всякая княгиня могла себе позволить несколько комплектов финифтевых гарнитуров – но всякая княжна стремилась подчеркнуть свою красу цветными узорами финифти.

В Х. веке Ростов стал именоваться Великим. Богатство города привлекло многочисленных иноземных завоевателей, приходивших то с востока, то с запада, и последовательно терроризировавших граждан Ростова.

Битвы оканчивались пожарами, восстановление поселения требовало сил, оборона городских пределов занимала всех трудоспособных мужчин. Заниматься финифтью стало некому… Искусство почти угасло: единичные попытки возродить традиции ростовской финифти увязали в очередных войнах.

Пока ростовчане отбивались от татаро-монгол, ливонцев и поляков, искусство финифти развивалось в Галлии. Жан Тутен, тамошний ювелир и смелый экспериментатор, открыл несколько секретов создания прозрачных красок, не боящихся огня. Удалось ему сочинить и рецепт нежного полупрозрачного фона (кремового оттенка).

Благодаря тутеновским находкам цветные фигуры, очерченные тонкими линиями абриса, обрели зримую рельефность и динамичность. Миниатюрные пейзажи, созданные мастером, заблистали живостью природного естества. Затейливые арабески орнаментов заструились изменчивыми формами. Эмалевые портреты прекрасных дам и именитых вельможей взглянули на мир живыми глазами.

Случились революционные открытия в 1632-м году, а в конце века молодой русский царь Петр, восхищенный красотой увиденного, купил и привез в Россию небольшую коллекцию финифти. Заодно прозорливый государь, по обыкновению своему, добыл и сведения о технологии производства диковинок.

Наступивший XVIII век дал толчок развитию искусства финифти во многих городах Руси. Углич и Вологда, Ярославль и Великий Устюг, Сольвычегодск и Великий Новгород, Псков и Кострома взрастили несколько династий мастеров финифти. Но лишь Ростов Великий, возродив вместе с молодыми конкурентами эмальерное искусство, сохранил художественные традиции до наших дней. Вот почему словосочетание «Ростовская финифть» нередко пишется с особым уважением, с прописной буквы.

Нет ничего удивительного в том, что мастеровых, умело работающих с металлами и эмалями, приютил ростовский митрополит. Дав работникам помещения в стенах кремля, духовный глава города совершил благодеяние, о котором мы, через триста лет после происшедшего, говорим с благодарностью.

Именно забота церкви помогла эмальерам пережить все сложности последних веков. Святость намоленного места помогла – и помогает – мастерам росписи по горячей эмали выполнять иконы финифтью. Драгоценные оклады церковных книг, украшенные миниатюрами библейской тематики, образа для одеяний церковных иерархов, образки и ладанки для прихожан дали возможность сохранить и приумножить русское эмальерное мастерство.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФИНИФТИ.

Эмалевые художественные покрытия основаны на использовании особой стекловидной массы, которая наноситсяна поверхность изделия и обжигается в специальных муфельных печах. После обжига эмаль прочно приправляется к металлической основе и образует твердую декоративную блестящую поверхность.

Эмаль представляет собой кремниевый сплав, содержащий окислы калия, натрия и другие компоненты. Окрашивается этот сплав в тот или иной цвет в зависимости от включения в него окисей различных металлов. Например, различные оттенки красного цвета образуют определенные соединения золота, окиси железа и хрома. В желтый цвет эмаль окрашивается благодаря введению в нее трехокиси сурьмы, соединений серебра; в синий и голубой — окиси кобальта; в черный — окиси иридия и марганца. Помимо цветовой градации, палитра эмалей делится на прозрачные и так называемые опаковые — непрозрачные эмали. Опаковые сплавы получают посредством добавления в них окиси олова или трехокиси мышьяка. В старину для этих целей использовали такие «глушители», как костяная зола или каолин.

В процессе подготовки эмалевых сплавов к нанесению их на поверхность изделия и последующему обжигу куски (слитки) эмали тщательно дробят в металлической ступке. Затем растирают в каменной (агатовой) ступке до кондиции мельчайшего порошка, подобно тому, как в старину растирались пигменты красок. Чтобы порошок не распылялся, он обязательно смачивается. Перед нанесением эмалевой массы поверхность изделия обжигается, что позволяет предотвратить ее коробление в момент последующих многократных обжигов, а затем отбеливается.

Этап обжига самый сложный в эмальерном деле, on требует большого опыта, специальных знаний и определенного художественного чутья. Значительная часть сплавов имеет различные температуры плавления, и для того, чтобы избежать выгорания эмалевого покрытия, обжиг начинают с самых тугоплавких. Как правило, мастера делают многочисленные пробы обжига отобранных красок (эти пробы необходимы для определения точных температурных режимов плавления как односоставных, так и сложных, смешанных колеров). Кроме того, только пробные обжиги дают возможность более точно подобрать необходимый цвет, поскольку в процессе плавления некоторые эмали изменяют интенсивность своего цвета и приобретают новые оттенки. Нанесение и обжиг эмали даже одного цвета производится чаще всего в несколько приемов. Первый слой выполняет грунтовочные функции, по нему проверяют, как эмаль растекается по поверхности вырезанного для нее углубления в металле, либо в ячейках между скаными или вальцованными перегородками. Последующими слоями восполняют усадку эмалевой массы при плавлении и доводят уровень покрытия до верхнего края перегородок или поверхности металла. Иногда сверху наносится фондон — защитный слой бесцветной эмали.

может пополнить любую частную коллекцию, стоять на столе, камине, висеть на стене, либо носиться как эксклюзивное ювелирное украшение, преподнесенное в знак любви или дружеского расположения. Роспись по эмали практически вечно сохраняет чистоту, блеск и прозрачность цвета. Она не подвергается, подобно другим видам живописи, воздействию таких разрушительных факторов, как свет, перепады температуры и влажности, загрязнение.

Применение того или иного приема в эмальерном деле определяется технологическими и конструктивными особенностями укрепления эмали на изделии.

ПЕРЕГОРОДЧАТАЯ ЭМАЛЬ. Особенности использования этого технического приема заключаются в укреплении мали внутри своеобразных ячеек, образованных припаянными к поверхности металла перегородками из вальцованной проволоки.

Толщина перегородок, представляющих линии определенного сюжетного и орнаментального изображения, может быть различной. Более толстыми намечаются очертания, а мелкими производится детализация изображения. В старину перед напаиванием перегородок мастера часто прочеканивали в металлической пластине углубления, которые затем как бы огораживались перегородками. Этот прием обеспечивал лучшее укрепление эмали в ячейках. Важным технологическим условием работы в технике перегородчатой эмали является применение тугоплавкого припоя для перегородок, температура плавления которого превышает режимы плавления всех используемых в работе эмалей.

Секретам перегородчатой эмали древнерусских художников обучили византийские мастера, однако в период татаро-монгольского ига производство изделий с перегородчатыми эмалями заглохло.

ВЫЕМЧАТАЯ ЭМАЛЬ. Под общим названием — выемчатая эмаль — объединяется сразу несколько приемов укрепления эмалевых сплавов при помощи создания специальных углублений (выемок) на поверхности изделия. В зависимости от технического замысла мастера, выемки выполняются в технике резьбы, чеканки, штамповки, литья либо гравировки, подобно тому, как подготавливается поверхность металлического изделия под чернь. Если эмалью покрываются значительные по площади выемки, то на их поверхности наносятся насечки или производится штриховая разделка резцом. Это необходимо для лучшего сцепления эмали с металлом. При небольших площадях покрытий с этой же целью часто производят так называемое поднутрение стенок углублений, заполняемых эмалевой массой.

Техника выемчатой эмали получила распространение в среде русских золотых и серебряных дел мастеров со второй половины XIV столетия и является традиционной техникой русского эмальерного искусства.

ЭМАЛЬ В СКАНЫХ ОБРАМЛЕНИЯХ Эмаль по скани во многом сходна с техникой перегородчатой эмали. Роль перегородок в покрытиях этого вида выполняет скань — витая проволока, из которой набираются различные орнаментальные композиция.

Использование данного технического приема в русском ювелирном деле имеет многовековую историю. В практике же зарубежных художественных школ, напротив, этот прием — большая редкость. Именно поэтому эмаль в сканых обрамлениях за рубежом порой называют «русская эмаль».

ЭМАЛЬ ПО РЕЛЬЕФУ. В техническом отношении этот прием один из самых сложных в эмальерном деле. Неслучайно русские мастера его освоили лишь во второй половине XVII века, несколько позже эмальеров некоторых зарубежных художественных центров. Вместе с тем именно с периодом широкого использования этой техники совпадает один из самых ярких расцветов отечественного эмальерного искусства в конце XVII столетия.

Покрытие высоких чеканных и литых рельефов осложнено тем, что при обжиге эмаль не удерживается па выпуклых участках поверхности предмета и либо стекает в более низкие части рельефа, либо выгорает.

Технология работы эмали по рельефу имеет следующую последовательность. На объемные участки поверхности изделии ровным слоем наносится кашеобразная эмалевая масса, из которой перед обжигом удаляют излишнюю влагу фильтровальной бумагой. Затем изделие помещают в печь и выдерживают там до того момента, когда эмаль начинает растекаться по поверхности. Если после обжига образуются участки оголившегося металла или трещины в эмалевом покрытии, на эти места наносится новый слой массы, после чего обжиг повторяется. Строгая последовательность обжига в режиме от тугоплавких к легкоплавким эмалям, а также применение наиболее качественных эмалевых сплавов являются важным условием работы в технике эмали по рельефу.

Эмаливая роспись наносится на поверхность изделия или специально подготовленной пластины, покрытой слоями грунтовой и покровной эмали. Перед нанесением грунта предмет обжигается, протравливается и сушится. На грунтовый слой наносятся, как правило, несколько слоев белой эмали. После каждой прокладки и следующего за пей обжига поверхность выравнивается бруском, и предмет дополнительно обжигается. При подготовке пластины для миниатюрного живописного изображения эмалевый слой обязательно наносится и на ее оборотную сторону. Это необходимо для того, чтобы при многократных последующих обжигах тонкий лист металлической основы не коробился.

После предварительной разметки роспись выполняется специальными красками на эфирных маслах, и практически каждоенанесение нового колера сопровождается обжигом с учетом температуры его плавления. В заключительной стадии живописное изображение иногда покрывается защитным слоем фондона.

ЭМАЛЬ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ НАКЛАДКАМИ Отличительной чертой этого эмальерного приема является вплавление между слоями эмали изображений, вырезанных из фольги, а также рельефных фигурных металлических пластин. Плоские накладки обычно сплошь покрываются несколькими эмалевыми слоями и выглядят как бы плавающими внутри прозрачного стекловидного покрытия, а рельефные — чеканные или штампованные — приплавляются лишь краями, при этом высокие участки рельефа возвышаются над эмалевой поверхностью. Выступающие части рельефного изображения также иногда расцвечиваются эмалями, но для этого применяются только самые легкоплавкие из них.

ВИТРАЖНАЯ ЭМАЛЬ. Конструктивной основой витражной эмали служит не металлическая плоскость, как при использовании прочих эмальерных приемов, а сканая или выпиленная в металлической пластине ажурная сетка.Сквозные отверстия этой сетки заполняются эмалевой массой, и предмет обжигается. Возникающие после обжига просветы вновь затягиваются эмалевой массой и подвергаются дополнительному обжигу. Повторяется эта операция вплоть до сплошного «застекления» сквозных отверстий.

Этот, требующий исключительно высокой квалификации и кропотливого труда технический прием получил широкое распространение в среде русских так же, как и западноевропейских эмальеров, лишь во второй половине XIX века, хотя первые упоминания о нем относятся к эпохе Возрождения и даже античному периоду.

ЭМАЛЬ «ГИЛЬОШЕ» (ЭМАЛЬ ПО ГИЛЬОШИРОВКЕ). Особенности использования этого приема заключаются в покрытии несколькими слоями прозрачной цветной эмали, а также фондоном поверхности металла, гравированной специальным механическим приспособлением, работающим но принципу пантографа.

Эмаль «гильоше» впервые получила распространение в творчестве французских ювелиров XVIII века. В России этот прием особенно широко использовали в последней трети XIX — начале XX столетия мастера ювелирных фирм Сазикова, Фаберже и других.

ТРАНСПАРАНТНАЯ ЭМАЛЬ. Пластические свойства стекловидных сплавов в XIX веке обеспечивали устойчивое соединение декоративного покрытия и металлической основы уже без предварительной фактуровки поверхностипредмета. Иногда перед нанесением эмали поверхность обрабатывалась химическими растворами, например подвергалась протравке кислотами. Это представляло возможность мастерам покрывать тонким прозрачным слоем эмали обширные гладкие или рельефные поверхности. Трапспарантной эмалью мастера также часто называют фондон — верхний прозрачный защитный слой и даж

Сегодня искусство финифти в России (да и повсюду в мире) переживает подъем. Труд даровитого мастера, умеющего из стеклянистой массы и нескольких крошек цветных добавок создать шедевр, высоко ценится.